A quand les banquiers référents, les garagistes référents, ou même les épiciers référents ?

Étymologie : participe présent du verbe référer* ; référant : qui renvoie.

Régalien : depuis quelque temps (premier trimestre 2011), on n'entend plus que cet adjectif à propos de ministères :

les quatre ministères régaliens (les Affaires étrangères, la Défense, l'Intérieur et la Justice) dont les ministres sont directement nommés par le Président. C'est en quelque sorte le pré carré du chef de l'État. Battre monnaie est aussi le privilège de l'État, et donc un privilège régalien. Mais l'adjectif

régalien est un doublon savant de 'royal', il signifie qui est octroyé par privilège du roi, qui ressortit du pouvoir souverain. Un ministère de la république ne peut donc être

régalien, au sens littéral du mot. Tout au plus pourrait-on dire par privilège du président, qui dépend du pouvoir souverain. C'est ainsi que

L'Express se pose cette question :

Comment une ministre [MAM]

qui ne fait pas allégeance au chef de l'Etat peut-elle accéder à un poste régalien? Noter au passage l'expression 'faire allégeance', qui tout droit issue de l'époque féodale. Le point d'interrogation directement collé au dernier mot est dans l'original.

Par effet de

psittacisme ou plutôt d'

écholalie les journalistes répètent à l'infini un mot ou une expression, qu'ils ne comprennent pas forcément, jusqu'à les vider de leur sens.

Régenter : ce vieux verbe signifie exercer les fonctions de régent (d'études), se comporter comme un régent (d'études), puis enseigner, diriger, exercer une autorité. Mais les subtils rédacteurs d'articles sur internet se piquent parfois de beau langage, et utilisent le verbe régenter dans un sens bien à eux : A trop jongler entre travail et vie de famille, on prend le risque de laisser le stress s'installer et régenter notre existence. Il est de temps de reprendre les choses en mains ! Ici, régenter doit peut-être avoir le sens de diriger, dominer, fixer, réglementer, régler.

Étymologie : emprunt au latin regens, -tis, participe du verbe rego, rectum, regere : diriger, guider, mener. Regere juvenem (Cicéron) : diriger l'éducation d'un jeune. Ce terme a été employé en latin médiéval pour désigner un membre de l'université ayant le droit d'enseigner.

Registre : il est de nombreux sens au mot registre, et cette rubrique ne porte pas là-dessus. Elle porte sur une faute inattendue, due à un rédacteur de gentside point com : Aux États-Unis, les débats s'inscrivent parfois dans des registres inattendues. Le rédacteur est sans doute un partisan de la féminisation à outrance. Il faut remarquer que si les traitements de texte ont des correcteurs d'orthographe incorporés, ils n'ont pas encore de correcteurs syntaxiques.

Étymologie : du latin regero, regestum, regerere : porter, reporter, transcrire, consigner.

Regroupement familial : sous cette appelation plaisante, on entend l'autorisation pour un travailleur immigré de faire venir sa famille sur le territoire français (décret du 29 avril 1974, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing). On en mesure aujourd'hui les formidables conséquences : islamisation et halalisation de la France à cause du taux de fécondité plus grand des populations maghrébines, phénomènes de

banlieues... Bref, comme dit le populaire : que du bonheur ! ou, comme disent les bien-pensants, une chance pour la France.

Réguler (néologisme) : fait beaucoup mieux que régler.

Réguler ses dépenses : régler, déterminer, voire modérer ses dépenses. Encore un terme novlangais inspiré des Anglo-Américains (to regulate : to control by rule [réglementer] ).

ℜappel : réguler (verbe ignoré par Littré) signifie effectuer un réglage, ou bien « contrôler, maintenir et conserver la maîtrise de l'évolution d'un phénomène » (

Cnrtl).

Étymologie : ancien verbe français réguler : décider de, déterminer. Emprunt au latin regulare : diriger, régler , lui-même dérivé de regula : règle.

Réhabilitation (néologisme, 1975) : fait de remettre dans un état presque présentable un quartier enlaidi par une politique d'architecture irresponsable, ou laissé à l'abandon.

La « réhabilitation » touche généralement le tissu urbain banal, la restauration étant plutôt réservée à la sauvegarde et à la mise en valeur d'ensembles ayant une réelle qualité architecturale (Le Nouvel Observateur). Autre exemple :

Or, cela fait trente ans que ce quartier dégénère. Il s'enlaidit, même au gré des embellissements et des volontés de réhabilitation, comme on dit. Loteur avoue avoir été surpris par l'expression « même au gré » (malgré ?)

Verbe :

réhabiliter. Lu sur le site de l'A.N.A.H. : (Subventions pour)

Réhabiliter les logements anciens dégradés.

ℜappel : la

réhabilitation est le fait d'être rétabli dans ses droits, dont on a été déchu.

Zola avec J'accuse

a beaucoup fait pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus.

Étymologie : réhabilitation, dérivé de réhabiliter, formé du préfixe ré- (de nouveau) + habiliter, venant d'habile, au sens d'apte à.

Réinsertion (néologisme, années 1970) : outre le sens d'insérer de nouveau, le mot

réinsertion signifie assurer à un invalide ou à un ancien prisonnier une nouvelle « insertion » sociale :

mesures de réinsertion. Avec le verbe

réinsérer. Exemple pris au hasard dans la presse sur le web :

Réinsertion : grand projet du gouvernement social-libéral de M. Tony Blair, où des moyens massifs ont été longtemps injectés. Or 55% des malfaiteurs « réinsérés » libérés de prison récidivent dans les 2 ans ; 74% dans les 9 ans. Les politiques de

réinsertion répondent surtout à des préoccupations bien-pensantes et

angéliques, qui prétendent que les êtres ne sont pas mauvais, mais récupérables et ont droit à une rédemption sociale. Vieux refrain bien connu depuis deux millénaires.

Réitérant : participe présent du verbe réitérer : répéter. Mais dans le vocabulaire moderne, un réitérant est celui qui commet une nouvelle infraction, de nature différente de la première (ce n'est donc pas un 'récidiviste' stricto sensu). Avec le substantif 'réitération' et le verbe 'réitérer'. La société doit protéger ses citoyens et se montrer intraitable vis-à-vis de ceux qui ne respectent rien ni personne en réitérant des infractions en dépit d'avertissements judiciaires. Près de six condamnés à un sursis avec mise à l'épreuve ... sur dix réitèrent dans les cinq ans. Les ministres, qui reviennent au Gouvernement, mais en changeant de portefeuille, sont-ils eux aussi considérés comme des réitérants ?

Étymologie : emprunt au latin reiterare : renouveler, répéter, lui-même dérivé d' iterare : répéter.

Relation : terme pudique traditionnel pour signifier : avoir des relations sexuelles. L'homme de 27 ans, qui affirme avoir entretenu une relation avec l'humoriste, aurait dépensé des milliers d'euros avec sa carte.

Relativement (à) : en ce qui concerne, quant à … Il n'a pas confirmé ses intentions relativement à la possibilité qu'il se présente aux élections présidentielles de 2008 (phrase admirable de simplicité et de précision ; il n'y a pas eu des élections présidentielles, mais une élection présidentielle, et elle a eu lieu en 2007).

Relativiser : cela signifie normalement : considérer par rapport à qch de comparable. Cela peut aussi vouloir dire : transformer une proposition en proposition relative (gram.) Les richesses du futur ne m'appauvrissent pas. Non, elles relativisent ma situation (S. de Beauvoir, cité par le Robert). Il semble que ce verbe veuille maintenant dire : considérer comme ayant moins d'importance, amoindrir l'importance, voire prendre de la distance, prendre du recul, nuancer. Un site internet de psychologie propose : 4 exercices pour apprendre à relativiser. Un autre site avertit gravement : La fellation responsable de cancers ? "Il faut relativiser"... La belle Rachida serait d'accord.

Origine : dérivé de relatif (XXe siècle). Latin : relativus, dérivé de relatio : rapport, relation.

Relax (anglicisme, prononcer rɪlæks) : à l'aise, détendu, décontracté. Va de pair avec le fameux cool. Relax, Max... cool Raoul.

Origine : la relaxation est un terme de médecine signifiant le relâchement (des muscles, des tissus). Ne pas confondre avec relaxe (doublon), qui est l'abandon par la justice des poursuites contre un prévenu. La signification du mot relaxation est reprise de l'anglais relaxation : détente, repos ; relax : relâché, détendu.

Relégation : ce terme est surabondamment utilisé par les chroniqueurs sportifs en parlant d'une équipe rétrogradée dans une

ligue (division) inférieure.

Championnat national de football : Bordeaux relégué en deuxième division.

Il s'agit à l'origine d'une

double peine touchant surtout de petits récidivistes, condamnés au bagne (Cayenne etc.), et à rester sur les lieux du bagne après expiration de leur peine.

Quelques distingés chroniqueurs sociaux utilisent ce mot dans un sens infâmant et accusateur :

France, terre de relégation (la relégation se situe forcément en-dehors de la France). On parle aussi de zones ou de quartiers de

relégation :

une violence spécifique existe et se développe dans certaines zones « de relégation » (ou quartiers populaires). D'où cet axiome paradoxo-spatial : les immigrés sont des exilés de l'intérieur, ils habitent tous dans des zones de relégation.

Et puis, maintenant le mot relégation est employé à toutes les sauces ou presque :

« Dès qu'on ouvre une filière [scolaire],

on crée une voie de relégation qu'on se dépêche de remplir ». Le mot

relégation, qui signifiait avant maintien en exil, signifie maintenant : lieu ou situation difficiles, mauvais, inférieurs, voie de garage, voie sans issue, impasse...

Étymologie : vieux français : action d'exiler, de bannir. Du latin relegare : reléguer, relegatio : exil, et aussi legs.

Relifter (faux anglicisme) : terme issu de la chirugie esthétique (lifting = remodelage) : refaire de façon harmonieuse.

Relifter un visage. S'emploie aujourd'hui dans n'importe quelle acception :

relifter un programme. Voir

Lifting.

Religions : on n'a pas le droit, en France (pays laïque), de dire quoi que ce soit sur ces méthodes rétrogrades et obscurantistes de manipulation de la pensée et des individus, surtout celles importées du Moyen-Orient avec leurs barbus. Barbus ou barbouzes ? Qu'en est-il de la loi de 1905 ? Va-t-on réactualiser le

délit de blasphème, les tribunaux civils jugeant de ce qui relève des tribunaux religieux ? Le temporel prenant la relève du spirituel ?

Il est pourtant certain que les grandes religions monothéistes véhiculent, ressassent et recyclent de vieux mythes, qu'elles s'empruntent les unes aux autres sans vergogne, et qu'elles ont empruntés à des religions antérieures. Le paradoxe étant que chacune d'entre elles prétend détenir LA vérité. Comme disait Hélène Blavatsky : « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». La religion, l'opium du peuple ? Non, le shit du peuple. En tout cas, ne peut être considéré comme démocratique tout pays qui impose une religion d'état (suivez mon regard, dirait loteur).

« Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité »

Hélène Blavatsky, La doctrine secrète

Les dieux antiques ont déserté l'Olympe ; l'Europe est désormais une terre sans dieux. Mais le croirez-vous ? Les dieux de l'Olympe sont pourtant visibles, et sont toujours bien vivants ; ils se sont tout simplement déplacés (délocalisés) vers les planètes du système solaire, qui portent toutes les noms des dieux antiques, et qui nous envoient leurs lumières. Notre monde est toujours baigné de flux divins, quoiqu'en disent les « théo-sceptiques ».

Nota : il ne faut pas confondre religion et sens du divin. Beaucoup de religieux n'ont absolument pas le sens du divin.

Étymologie : emprunt au très riche mot latin religio : attention scrupuleuse, conscience, scrupule, scrupule religieux, sentiment religieux, crainte pieuse ; vénération, pratique religieuse, culte ; croyance religieuse, religion, et enfin caractère sacré, engagement sacré, chose sainte, objet sacré. Tous ces sens ont été tirés du « Gaffiot », éd. 1934. L'étymologie religo, religare : relier, est fausse. Le verbe de base est relego, relectum, relegere (re-legere) : relire, repasser par la pensée.

Relooker (barbarisme et faux anglicisme, prononcer relouqué) : revoir, refaire, redessiner, redécorer, repenser, moderniser. L'uniforme de la police, relooké par… L'interface de Internet Explorateur 7 à été remaniée, ou plus exactement relookée au style Vista (les fautes sont du scripteur, évidemment). De même une œuvre, une production peuvent être relookées. Il faut admirer, au passage, les deux ‘oo' prononcés ou. Piqué dans la presse informatique : La société X relook (= relooke, refait) les Mac mini en 20 coloris. A vomir !

Origine : de l'anglais to look : apparaître, sembler.

Remake (anglicisme, prononcer

ri:meɪk ou rimèque) : de l'anglais to remake « refaire », emprunt au jargon cinématographique désignant une version nouvelle d'un film ancien. Peut être traduit par : nouvelle version, reprise, réédition, nouvelle mouture etc.

Une faute inattendue : Dix remake, sans 's'

Origine : mot repris tel quel de l'anglais

remake, composé de re- (de nouveau) + verbe to make : faire. Make, racine indo-européenne *mag : pétrir, mélanger, faire. A rapprocher du russe мазать (mazat') : enduire, barbouiller.

Remédiation (barbarisme) : plus un mot est long, plus il semble donner de l'importance à la chose qu'il désigne. En voici un exemple : remédiation au lieu de remède, correction ou mesure. Entendu de la bouche d'un ministre de l'Instruction publique : « ... nous ayons des dispositifs de vérification, de remédiation avec des dédoublements, des petits groupes de travail (...), pour faire en sorte que les élèves qui entrent en 6e ne soient pas dans ces difficultés ». Il faudrait que le ministre en question remédie à son vocabulaire.

Étymologie : substantif refait d'après le verbe remédier : traiter par des remèdes ou des mesures appropriés. Emprunt au latin remediare : guérir, verbe dérivé de remedium : remède, médicament.

PS : il existe en latin un substantif remediatio, mais il veut dire ... guérison.

Remix (anglicisme, prononcer

rɪmɪks), remixer : un remix est une version modifiée d'un morceau de musique, réalisée en studio ou parfois en direct. A propos de la fameuse anaphore lors du débat entre Fr. Hollande et N. Sarkoy : Moi président, répété quinze ou seize fois, on a écrit : Déjà, des versions remixées, sur un air hip hop ou sur un air de Daft Punk (???) circulent sur Internet. Voilà une élection présidentielle française, et on remixe, on rape, on fait usage d'un charabia en globish. Ça commence bien !

Renommer (contresens) : en informatique, l'on peut renommer un fichier ou un dossier dans le sens de : donner un nouveau nom... Verbe emprunté aux Anglo-Américains : to rename. La clique des informaticiens semble ignorer que renommer en français veut dire : nommer une deuxième fois, réélire. Mais les informaticiens sont justement renommés pour leur ignorance crasse. Équivalents proposés : changer de nom, donner un autre nom, donner un nouveau nom...

Étymologie : renommer, composé de re- : de nouveau, + nommer, du latin nominare, venant de nomen, nominis : nom ; grec όνομα (onoma) : nom ; français nom ; espagnol nombre ; russe имя, имени (imia, imeni) : nom.

Renouvelable (Énergie ~) : énergie tirée d'une source renouvelable de manière permanente : biomasse, électricité hydraulique, énergie éolienne, solaire, géothermique, etc. Néo-crétinisme à la mode, et qui signifie tout simplement : énergie naturelle. Quelle place doivent avoir les énergies renouvelables ? s'interroge avec inquiétude un organe de presse.

NB Dans l'absolu, ces énergies ne sont pas renouvelables à l'infini, bien sûr, puisqu'elles liées à la durée de vie de notre système solaire.

Origine : qui peut être renouvelé ; adjectif verbal fait sur le verbe renouveler.

Renseigner (informatique) : ce verbe, par la magie des informaticiens, est devenu transitif dans une acception qui n'est pas la sienne, et signifie remplir (un formulaire) :

Tous les champs (= lignes, rubriques)

marqués d'un * (astérisque)

doivent être renseignés (passif illogique)

. Untel n'a pas renseigné de message pour sa fiche (sic). L'informatique – ce qu'on savait déjà – est un service de renseignement d'une part, le règne du charabia d'autre part. Ou bien, à propos d'un restaurant :

Horaires d'ouverture : Non renseigné (horaires au pluriel, renseigné au singulier : et puis il est vrai que l'expression « non indiqués » serait d'un tel banal...) Formulation courante dans les blogues ou les sites :

Cet auteur n'a pas encore renseigné sa description (n'a pas donné de renseignements). Autre exemple, piqué sur un blogue :

Ce blogueur n'a pas encore renseigné ses centres d'intérêts (n'a pas encore indiqué...). Sans blague ?

Exemple particulièrement déplorable rencontré dans le «

Livret de compétences personnelles » de l'Éducation dite nationale :

Renseigner un questionnaire (sic). ÉducNat = ÉducGlob (Éducation

globish) ?

Étymologie : verbe dérivé d'enseigner : faire connaître par un signe ou une indication, avec le préfixe re-. Du latin insignare : signaler, désigner. La racine est signum : marque, empreinte, signe.

Rentrée des classes : la rentrée des classes, ou plutôt maintenant avec les différentes rentrées, « marronnier » par excellence, donnent lieu à des reportages où nos vaillants « journalistes » interrogent parents, professeurs et élèves sur la façon dont se déroulent leur rentrée. Comme si ce fait banal constituait un événement national. Innovation de la rentrée 2010 : la télévision glose sur le manque de préparation des jeunes professeurs qui, à peine formés, sont plongés in medias res et doivent affronter des classes (désespoir et larmes des jeunes professeurs). Voilà qui est intéressant. Après des années de formation, il faudrait donc des années de préparation : une solution réaliste et économique.

Étymologie : rentrée, du verbe rentrer : entrer de nouveau.

Rentrer : désormais synonyme d'entrer.

Rentre ! au lieu d'Entre ! comme dans cet exemple piqué sur un article paru sur internet : «

Bonjour Julian, je suis Francesco, Francesco Piccino... » ― «

Francesco ! Rentre ! » L'auteur de l'article récidive quelques lignes plus bas : «

A peine rentré dans le commissariat, le policier nous regarde et dit « encore des journalistes ! » Remarquer au passage l'illogisme de la construction : A peine rentr

é dans le commissariat, le policier

nous regarde. On pourrait penser que c'est le policier qui est

rentré, alors que dans le contexte ce sont les journalistes qui sont entrés. Entendu de la bouche d'un ministre de l'Instruction publique : «

Il n'est pas dans l'intérêt des jeunes de rentrer par exemple au collège sans pouvoir bénéficier de l'enseignement du collège ». Entendu à la

french TV : «

On n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur ». Rentrer au lieu d'entrer + pléonasme. Cela mérite d'entrer (rentrer, pour les

n-c) dans les annales du néo-crétinisme. Autres exemples, classiques :

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rentrer en contact avec eux. ou bien :

9 heures. Carla Bruni-Sarkozy rentre en campagne (elle en était sortie ?) Autre exemple, lu sur l'excellent

(11.XI.2012) :

Le Vatican est officiellement rentré dans la lutte contre le mariage homosexuel. Il fait du rentre-dedans ? Ou enfin cet autre exemple, à propos d'un reportage sur le Musée de l'Air et de l'espace du Bourget :

Un véritable 747, que je peux rentrer dedans... (rentrer dehors serait plus nouveau, mon pitaine).

Étymologie : rentrer, composé de re : de nouveau, + verbe entrer, du latin intrare, venant de intra : en dedans. Verbe intro, intratum, intrare, étymologiquement inter-rus : à l'intérieur de l'espace, de la campagne.

Repentance (contresens) : ce terme à la mode désigne le fait de regretter officiellement un acte ayant pu porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'un peuple, d'une culture, d'une religion. Suivant l'exemple de l'Église, qui a fait acte de repentance pour la

Choah, la France est devenue championne de la repentance

(3). La France fait acte de repentance, à propos de tout, surtout là où cela ne se justifie plus, comme pour l'esclavage, ou la colonisation, – trop de temps ayant passé. On imagine mal l'Italie faisant acte de repentance pour la colonisation romaine, et la France demandant réparation pour la mort de Vercingétorix. Et pour Jeanne d'Arc, alors ? Cochons d'Anglais ! La repentance entraîne le

Devoir de mémoire, ou obligation de se souvenir de ce dont nous devrions théoriquement avoir honte, de ce qui nous culpabilise. On juge le passé au nom du présent, et la

repentance et le

devoir de mémoire nous rendent collectivement responsables et/ou coupables de fautes commises par nos ancêtres plusieurs siècles plus tôt. Ce sont les « sanglots de l'homme blanc », évoqués par Pascal Bruckner. Maso, non ? Voir

Devoir de mémoire,

Esclavage. En matière de

repentance, les anciens peuples opprimés ont une mémoire étonnamment longue.

Au fait pourquoi l'Afrique du Nord, et surtout l'Algérie, ne font pas « acte de repentance » pour tous les actes d'esclavage (blanc) qu'ils ont perpétrés entre 1500 et 1800 ? Le grand écrivain espagnol Cervantes fut même esclave à Alger : Cervantes fut attribué en tant qu'esclave à Dali Mamí entre 1575 et 1580.

Remplacer l'énoncé de faits historiques et l'information objective par la

repentance moralisatrice, qui induit la

culpabilité, c'est l'exercice de falsification auquel se livrent le pouvoir, les media et les associations prétendument anti-racistes pour annihiler la conscience de soi et la conscience nationale. Cet exercice se fait au mépris de la vérité historique.

Étymologie : la repentance, c'est regret que l'on a de ses fautes ou péchés. Emploi littéraire ou recherché, signalent les dictionnaires. Du verbe repentir avec le suffixe snob

-ance. La racine latine est pœnitio, altération de punitio : punition, châtiment. La repentance, c'est une véritable punition, infligée par les ligues bien-pensantes.

A côté du substantif repentir qui signifie le regret d'une faute accompagné d'un désir de la réparer, l'on trouve la repentance, qui est un terme religieux, et qui désigne le regret que l'on a de ses péchés. L'on déplace donc obscurément les choses du religieux vers le politique.

Replay (anglicisme, prononcer

ri:pleɪ) : littéralement jouer de nouveau, faire une nouvelle rencontre (sportive), rejouer, rediffuser. Il est de mise, maintenant, d'utiliser cet horrible anglicisme chaque fois qu'il s'agit d'une nouvelle diffusion ou rediffusion, de réentendre un morceau, de revoir une vidéo. TF1 Replay : tous nos programmes, annonce fièrement le site MyTF1. « TF1 : tous nos programmes en rediffusion » serait sans doute incompréhensible pour les néo-crétins qui regardent la télévision. Le nouveau M6 Replay : Revoir en streaming les séries, émissions et programmes, annonce non moins fièrement la chaîne de télévision M6 (avant, il y avait l'ancien M6 Replay, mais c'était moins bien, forcément). Et encore : Europe 1 Replay, annonce cette fois la station de radio Europe 1. Comme le lecteur sagace l'aura remarqué, le mot replay, si possible avec un R majescule, se met obligatoirement après le nom de la télévision ou de la radio. C'est du néo-français, où on procède par inversion.

Étymologie : composé du préfixe re- : again (de nouveau) + play, du vieil anglais « plegian : to exercise, frolic, perform music, of uncertain origin » (Etymonline).

République bananière : république dirigée par des hommes politiques corrompus. Un journaliste (Olivier Toscer) se demandait si la France n'était pas une

république bananière. Beaucoup de personnes se posent maintenant la question de savoir si la France n'est pas devenue une

république couscoussière. Voir

Couscous.

Cette expression “ république bananière ” date de la première moitié du XXe siècle, à l'époque où la United Fruit Company, grand producteur américain de bananes finança et manipula pendant environ 50 ans la majorité des États d'Amérique centrale pour mieux conduire ses activités (Wikipédia).

Étymologie : la république, c'est la 'res publica', la chose publique, qui est tellement publique qu'elle n'est l'affaire que de quelques oligarques et de quelques privilégiés. Quant à bananier, le mot dérive de banane, anciennement bannana. Emprunt au portugais banana, attesté depuis le XVIe siècle. Mot probablement emprunté au bantou de Guinée.

Requête (informatique) : vous pensiez vous adresser à un tribunal ou à un maître des requêtes ? Eh bien, non ! En informatique, une requête (de l'anglais request, prononcer riquouest) est une demande, une demande de traitement, une recherche. C'est donc une question posée à un moteur (= service) de recherche : Tapez votre requête demande un service de recherches bien connu. Dans une base de données, une requête donne la possibilité de rechercher des données en précisant des critères. L'anglo-saxon est passé par là. Comment dit-on déjà dans les dessins animés étasuniens ? Killroy was here. Équivalents proposés : demande, commande, question...

Étymologie : du vieux français requeste : demande instante, prière.

Requis,

requérir : calque de l'anglo-américain

required : nécessaire, exigé, obligatoire dans le langage informatique.

Conditions requises (nécessaires)

pour installer ce programme.

Champ requis (obligatoire) dans un formulaire. Lu sur le site de la secte Micromou :

Validation requise. Cet adjectif

requis est en relation directe avec le mot

requête (voir rubrique précédente).

Trouvé sur une page internet cet emploi bizarre de « requis » :

La vocation idéologique est claire : on est requis (prié ?)

de se reconnaître dans une culture nationale essentiellement occidentale.

Requis peut également s'employer dans le sens de ' demandé ', ' exigé ' :

A Washington, un responsable américain, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'AFP qu'aucun Américain n'avait été blessé. Les sites religieux s'y mettent aussi :

Avant le concile de Trente, le mariage était normalement accompagné de rites religieux (bénédiction des anneaux ...), mais ceux-ci n'étaient pas requis pour la validité. « Entendu à la télé » :

Un poids de deux kilos est requis (pour actionner la détente d'un révolver). Requis au lieu de nécessaire : le langage informatique et l'anglo-américain envahissent et gangrènent le français. Et puis, cette réclame, entendue également à la télé :

Profitez de trente euros offerts sans dépôt requis. Alors là, mon capitaine, c'est du charabia.

C'est requis ou obligatoire ?

|

|

Là, c'est "required"

|

Trouvé sur le net un emploi bizarre de

requérir :

Après la coupure de la conduite vers 15h, du gaz a continué à brûler, requérant (= ce qui a nécessité ?)

la présence de quelque 150 sapeurs-pompiers de Paris pour venir à bout des flammes.

Étymologie : requis, participe passé du verbe requérir, du latin requirere, composé de re + quæro, quæsitum, quærere : chercher, réclamer.

Réseaux sociaux : on appelle

réseaux sociaux les systèmes modernes de liens par l'intermédiaire d'internet et de téléphones

intelligents (Face-book, Linkedln, Viadeo, Myspace, Copains d'avant, Pheed etc.) ou de téléphones portatifs évolués (Twitter). Ces réseaux peuvent être soit généralistes, soit spécialisés (entreprises, rencontres, arts, politique ...) Leur étendue est planétaire, et ils sont très étroitement surveillés, de sorte que leur degré de confidentialité est quasi nul.

Si, en théorie, ils peuvent représenter quelque intérêt dans la propagation de nouvelles et peuvent servir pour recruter, par contre le foisonnement de liens, d'

amis, la perte du respect de la vie privée, le

traçage par divers organismes gouvernementaux de police ou d'espionnage en font de redoutables outils de désocialisation et de dépersonnalisation. Le désir effréné de tisser des liens traduit un sentiment de mal-être et de vacuité dans une société de plus en plus déshumanisée. De plus, le nom donné ne correspond pas tout à fait à la réalité ; plus que de réseaux sociaux, il s'agit de réseaux virtuels, ou de réseaux électroniques.

Un exemple édifiant :

Cet usage a été initié lors de sa première élection en 2008, puis a perduré pendant son premier mandat, mais cette seconde campagne présidentielle en ont fait un vecteur écrasant de communication numérique pendant les mois qui ont précédé l'élection, sur Facebook (32 425 821 fans au 7 novembre) ou Twitter (22 364 527 abonnés) (

).

Et que fait-on sur les réseaux sociaux ? On

réseaute.

Réseautez le plus possible, titre un article. Et le fait de réseauter, c'est le

réseautage :

N'oubliez pas non plus les techniques de réseautage plus traditionnelles, tels que les associations d'anciens élèves et les salons professionnels. Avant, on appelait cela « avoir un carnet d'adresses », ou « faire jouer ses relations ». Voir

Face-Book,

Twitter.

Réservoir (de voix) : il y avait des viviers, des bassins d'emploi, maintenant on a des réservoirs de voix. On n'entend plus que cette expression dans la bouche des candidats et des journalistes à propos des élections régionales (mars 2010). Les électeurs ne sont plus que des réservoirs, dans lesquels il faut puiser, ou aller à la pêche. C'est profondément dégradant et déshumanisant. Et machiavélisme politique oblige, les candidats ne manqueront pas de pomper (siphoner) dans ces réservoirs pour accaparer les voix destinées à d'autres. Des réservoirs communiquants. Cela laisse sans voix.

On commence à entendre maintenant l'expression "stock de voix". Là, on est dans le mercantilisme.

Étymologie : un réservoir, c'est un récipient, un bassin, une cuve pour retenir un liquide. Puis : ce qui contient, ce qui garde en dépôt (au propre comme au figuré). Dérivé du verbe réserver. Du latin reservare, composé de re, + servare : garder.

Résilience (néologisme) : ce n'est pas le fait de résilier un contrat, mais c'est un terme de physique : résistance aux chocs, mécaniques ou autres. C'est aussi un concept développé par le neuro-psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik : force de résistance, non-vulnérabilité, capacité à encaisser les coups, à ne pas se laisser entamer. Et Boris Cyrulnik de donner un exemple :

C'est l'histoire d'un homme dont le père était alcoolique, et dont la mère est morte d'un cancer. À 20 ans, contrarié dans sa vocation artistique, il dort dans la rue. À 50 ans, il parvient au sommet de l'État et se voit adulé par son peuple. Bel exemple de résilience ? Il s'agit en fait d'Adolf Schickelgruber, plus connu sous le nom d'Adolf Hitler.

Il est de bon ton, chez les journalistes de la

french TV, de parler de

résilience du peuple japonais, de dire que les Japonais sont

résilients, à propos de la triple catastrophe de mars 2011 (séisme + tsunami + accident nucléaire) et de leur faculté à résister au sentiment de panique. Autre exemple, pêché dans les eaux poissonneuses de la presse internet :

«C'est aussi l'occasion de faire passer des messages, pour montrer la capacité de résilience que l'on a», a dit l'ancien secrétaire d'Etat à la Défense (à propos de la résistance aux

cyber-attaques contre l'Élysée). La

résilience est plutôt un concept psychologique ; le fait de l'employer dans un discours politique montre la force de ce nouveau terme.

Étymologie : ce mot est un emprunt à l'anglois

resilient : qui résiste (à un choc physique) ; du latin resiliens, -entis, participe présent du verbe resilio (re-salio) : sauter en arrière, puis renoncer, résilier. L'adjectif

résilient en français a pris le sens de résistant, coriace, qui a la vie dure. Le sens actuel est complètement en opposition au sens de la racine latine (renoncer).

Respect : un des maîtres-mots de l'idéologie bien-pensante moderne. Il faut, en vrac :

- respecter l'environnement

- respecter la propriété d'autrui (précepte non valable pour les percepteurs)

- respecter la loi

- respecter sa (son) partenaire et ses enfants

- respecter soi-même

- respecter les autres en général, et ceux qui n'appartiennent pas à son propre groupe ethnique ou religieux en particulier

- respecter le mode d'emploi

- respecter la posologie

- respecter les opinions des autres, même si elles ne sont pas respectables

- respecter le code la route

- etc.

Normalement le respect est un sentiment de considération envers une personne plus âgée, ou ayant plus d'expérience ou de mérite. Ou alors envers quelqu'un (ou quelque chose) qui représente une

valeur : beauté, maternité...

Si une chose ne force pas le respect, mais si l'on est forcé de la respecter, alors cela tourne au dégoût ou à la haine. Dans la bouche des

jeunes actuels cette expression – alors qu'ils ne

respectent personne, surtout pas leurs aînés : « Tu me dois le respect ». Ici, nulle considération de valeur ;

tu me dois le respect signifie : je t'écrase de mon mépris, je te suis supérieur. A noter qu'il existe un magazine

Respect magazine (sic), de tendance immigrée. Pourvu qu'il respecte la langue française. Entendu lors d'une réclame (pub) à la télévision à propos de prêts à taux prétendument intéressant :

Alors là, respect ! (sans doute au lieu de Bravo ! ou Chapeau !) Autre exemple, de la même eau :

Mon avis : respect. Votre article est comme il faut.

Étymologie : respect est un vieux mot français signifiant : prendre en considération, déférence. Emprunt au latin respectus : action de regarder en arrière, puis considération, égard. Cf. la vieille expression :

Sauf votre respect = malgré tout le respect que je vous porte.

Ressortir : être du ressort de. Auquel cas, la 3e pers. du sing. du subjonctif présent est ressortisse et non ressorte, qui est la 3e pers. sing. de ressortir, au sens de ‹ sortir de nouveau ›.

Le slogan « Bachar doit partir ! » était destiné à être scandé par des foules manifestant à Damas et Alep. A défaut de telles manifestations, il est repris à leur compte par les leaders occidentaux bien qu'il ne ressorte pas du registre classique de la diplomatie. La dernière phrase est ambiguë. Ou le verbe est ressortir, dans le sens de ‹ sortir › (?), et cela voudrait dire que cela reste dans le registre classique de la diplomatie. Ou il s'agit de ressortir dans le sens de ‹ être du ressort de ›, et cela voudrait dire que ce n'est pas du ressort de la diplomatie. Au lecteur de choisir.

Étymologie : composé du prefixe re-, et du latin sortior, sortiri : obtenir (par le sort). Conjugaison du verbe

ressortir (cliquer sur 2e forme).

Ressources : outils, services (néo-langage informatique anglo-américain). Cliquez ici pour avoir accès à nos ressources. Les informaticiens manquent souvent de ressource, c'est pourquoi ils empruntent surabondamment leurs termes au jargon anglo-américain.

Étymologie : emprunt à l'anglais, mais venant du vieux français 'resource' : secours, recours. Et ensuite : capacité physique de fournir un nouvel effort (avoir de la ressource), puis force de l'esprit (un esprit plein de ressource), moyens d'existence (quelles sont vos ressources ?) Vient du vieux verbe français resourdre, dont il est le participe passé. Ce verbe avait pour sens : rejaillir, se relever, et il est issu du latin resurgo, resurrectum, resurgere : se relever, se rétablir, reprendre des forces.

Ressources humaines : ce néo-crétinisme grinçant remplace tout simplement l'ancienne dénomination 'Personnel' ou 'Service du Personnel'. Et le directeur du Personnel, c'est maintenant le

directeur des Ressources Humaines ou, – pour sacrifier à l'horripilante manie des sigles –, le D.R.H. Que le personnel soit considéré comme une «

ressource », voilà qui ne manque pas de ressource. En provenance directe du langage anglo-américain du «

management » : ‹ human resources ›. Le côté vénal et mercantile des Anglo-Saxons a encore une fois sévi. L'origine du mot

ressources est cependant antérieure (voir rubrique précédente).

«

Vous savez, au fond, ce qui manque au Parti socialiste ? C'est d'un directeur des ressources humaines. Ils ont des talents, ils ne savent pas s'en servir. Franchement. Donc, j'ai choisi d'être leur directeur des ressources humaines ». (Nicolas Sarkozy), qui conclut ainsi : «

J'ai choisi d'être le D.R.H. du P.S. ». C.Q.F.D.

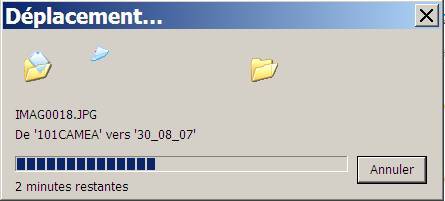

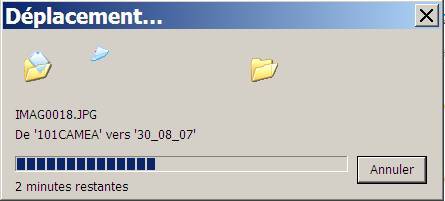

Restante(s) (informatique) : dans le langage des néo-crétins de la secte Micromou : 'il reste'. « 5 minutes restantes » vous annonce Windaube quand il fait une opération (copie, téléchargement...) ; il faut comprendre : il reste cinq minutes (avant la fin).

Étymologie : restante, adjectif verbal du verbe rester ; venant du verbe latin restare : demeurer, de re + stare : être debout.

Restaurer, restauration : signifie refaire, remettre en l'état, réparer dans le langage des informaticiens. Comment restaurer la version précédente d'un fichier ou d'un dossier. Cela n'a donc plus rien à voir avec un restaurant ou la nourriture. Avant il existait les nourritures terrestres et les nourritures célestes ; maintenant il y a les nourritures informatiques, – nettement plus indigestes.

Étymologie : d'un vieux mot français signifiant : remettre en bon état, guérir, puis reconstruire. Emprunt au latin restaurare : rebâtir, réparer, refaire, renouveler. Le restaurant, c'est ce qui nourrit, qui fortifie.

Restructuration : synonyme discret de licenciement en néo-langue libérale. En général, cela s'accompagne d'une délocalisation à outrance, pour le plus grand bénéfice des actionnaires.

Des salariés sacrifiés sur l'autel des bénéfices,

pour le plus grand profit des actionnaires (en bas à droite).

Codex maya prémonitoire.

Étymologie : Littré ne connaît ni restructurer, ni restructuration. Restructuration, composé de re- : à nouveau, + structuration, venant du verbe latin struo, structum, struere : assembler, arranger, construire. Substantif structura : arrangement, disposition, construction.

Résultat (~ des courses) : phrase plaisante ou ironique, de style populaire, issue du vocabulaire hippique pour signifier simplement : résultat, ou bien : conséquence. Révolution Arabe : Résultat des Courses (les pays arabes considérés comme une course de chevaux [arabes ?]). Les majuscules sont dans le texte. Autre exemple : Mes expériences culinaires ! Résultat des courses ! Et voilà le résultat : on peut voir sur l'image que le yaourt est pris, solide. Loteur ne connaissait pas les courses de yaourt. Ou bien encore : j'ai lu ton expression et j'y ai pensé toute la matinée ; resultats des courses en début d'après-midi j'ai eu droit à un lonnnnnnnnnnnnnnnnnng tête à tête avec mon chef. Étaient-ils côte à côte ou bien en tête à tête à l'arrivée ?

Étymologie : résultat, du latin scolastique resultatum, supin fictif du verbe resultare : résulter. Formation ‹ savante ›.

Course, du latin cursus, venant de curro, cursum, currere : courir.

Résumer (anglicisme) : on connaît le verbe français résumer, qui signifie faire plus court, présenter brièvement. Maintenant les informaticiens emploient ce terme dans les sens de "reprendre", "revenir", en reprenant le terme anglo-saxon : to resume. Cliquer sur résumé (ou sur résumer).

Étymologie : il s'agit en fait d'un vieux verbe français dont le sens originel est reprendre, répéter. Emprunt au latin resumere : prendre de nouveau, reprendre, ressaisir ; de re- (itératif) et sumere* : prendre, saisir.

Rétention (centre de ~ administrative) : cette joyeuseté linguistique désigne tout simplement un centre d'internement (prison) ou un camp de concentration, mis en place par l'administration moderne. Que se passe-t-il exactement dans les C.R.A, les centres de rétention administrative ? Les C.R.A., – c'est crade.

Étymologie : rétention, venant au latin retineo : action de retenir, de maintenir, d'empêcher (de couler).

Retoquer : rejeter, repousser. Ce verbe s'entend souvent dans les discours des journalistes, et on le trouve dans la presse électronique. Le Conseil constitutionnel a retoqué le volet financier de la loi du gouvernement – et toc !

Étymologie : d'après les dictionnaires, ce mot est familier, argotique ou vieilli. XIXe siècle : être retoqué : être refusé à un examen.

Retour : le retour c'est le fait de renvoyer ou de revenir en arrière. Mais les néo-rédacteurs utilisent ce mot de façon illogique : Plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée, font leur retour en classe ce mardi matin. Si les « élèves » de maternelle font leur retour en classe, comme c'est écrit, c'est qu'ils ont redoublé leur classe maternelle. Ils sont vraiment nuls, ces petits. Et c'est une dépêche émanant de l'A.F.P. Il eut été plus simple d'écrire : « Plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée, prennent le chemin de l'école »...

Retourner : Sollicitée par l'Associated Press, l'ex-secrétaire d'État n'a pas retourné les appels. (Loteur ne comprend pas le sens de cette phrase). Il s'agit de l'ex-ministresse de George Bush, Condoleeza Rice, courtisée par Kadhafi. N'a pas retourné les appels = n'a pas répondu aux appels ? Américanisme rampant ? (loteur a la flemme de vérifier).

Étymologie : retour, déverbatif de retourner, composé du préfixe re- : en arrière + tourner, venant du latin turnus : instrument à tourner. Emprunt au grec τόρνος : instrument à tourner, machine-outil.

Rétropédalage, rétropédaler : faire machine arrière, se raviser, revenir sur sa décision ou ses déclarations. Mot très à la mode, surtout dans les sphères du pouvoir, où il est habituel de revenir sur ses dires. Le même jour, la voilà en plein rétropédalage, prise en flagrant délit de Sarkolangue (Rama Yade à propos de Kadhafi). Addendum, mercredi 1er juin : Luc Ferry a rétropédalé sur LCI. Alors qu'il clamait « je sais que l'histoire est vraie » sur Canal+ mardi, il déclare maintenant que c'est une vieille histoire... Emprunt au vocabulaire du sport cycliste. A remarquer cependant que si, à vélo, on rétropédale, on ne va pas pour autant en arrière, la chose étant impossible.

Étymologie : mot composé du préfixe rétro, désignant un mouvement qui se fait vers l'arrière, en arrière, en sens inverse, en sens contraire. Pédalage vient de pédale : pièce ou mécanisme qui s'actionne avec le pied. De là à conclure que ceux qui pratiquent le rétropédalage agissent comme des pieds, il n'y a qu'un pas.

Revenir (néo-crétinisme) : on entend de plus en plus fréquemment le néo-merdisme je reviens vers vous, dans le sens de je suis à nouveau à vous, je reprends contact avec vous, je vous rappelle. On ne sait d'où vient cette sotte manie, – origine sans doute anglo-saxonne. On a envie de répondre : « Restez donc où vous êtes ! »

Rêves (dans tes ~) : traduction mot à mot d'une expression anglo-américaine “ in your dreams ”. Expression très souvent utilisée à la french TV, et semblant signifier : tu peux (vous pouvez) toujours courir ! N'y compte (n'y comptez) pas ! Tu rêves (vous rêvez) ! N'y songe (n'y songez) pas ! N'y pense (n'y pensez) pas ! (le vocabulaire français est très réduit). Lui : Que dirais-tu si je t'invitais ce soir au cinéma ? Elle : Dans tes rêves !

Étymologie : rêve, rêver : origine obscure. Aurait donné l'anglais to rave : délirer.

Revisiter (néo-crétinisme) : ce verbe, typique de la néo-langue, peut prendre une multitude de significations : revoir, repenser, retravailler, récrire, refaire, reviser, remanier, corriger, reconsidérer, réinterpréter, relire, jeter un regard nouveau, réexaminer, revoir et corriger, modifier ...

Cette pièce de X., revisitée [revue]

par Y.

Il faudrait que la France revisite [revoie, repense, rectifie]

l'échelle des peines de prison (une échelle pour faire la belle ?)

Dans un sabir incompréhensible et truffé de manipulations historiques, la tribu Chémite revisite [refait]

l'histoire du Moyen Orient ancien.

Les députés n'ont pas le droit de revisiter [réviser]

l'histoire.

Notre émission vous propose de revisiter [revoir]

20 ans de rire. Cela semble être une importation frauduleuse du patois anglo-saxon, très largement reprise par tous les néo-crétins officiels, politiques ou autres. A donné le substantif : revisitation (si, si ; sic, sic). Entendu à la

french TV cette affirmation ahurissante :

revisiter un hamburger (proposer une nouvelle recette de hamburger ? Proposer une nouvelle visite d'un hamburger ?) Lu sur lepoint point fr : [Ban Ki-moon]

exhorte Téhéran à "se conformer totalement aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et (à) coopérer à fond avec l'Agence internationale de l'énergie atomique" (AIEA), selon l'AFP. Des propos totalement revisités (sic)

par la chaîne iranienne IRINN, selon laquelle Ban Ki-moon juge que "la coopération de la République islamique avec l'AIEA a été constructive, effective et positive". Les guillemets étazuniens " " accolés aux mots sont dans le texte original.

Une phrase que loteur n'est pas capable de comprendre parfaitement :

En effet une brochette d'annonceurs a pris la décision de suspendre ou d'annuler purement et simplement leurs campagnes en revisitant leurs plans média (lexpress point fr du 11.09.2012). « Revisiter leurs plans média » ??? Revoir leur contrat sur les media ? Heureusement que c'est signé par un grand organe de presse, et sans doute par un grand néo-rédacteur.

Parfois

revisiter peut être rendu pas ‹ dépoussiérer › :

Valérie Trierweiler veut dépoussiérer le terme "première dame". Il n'y a pas de nuance spécialement péjorative.

L'emploi du néo-verbe

revisiter peut être source d'ambiguïtés, comme dans cet exemple : «

La Théorie de la Sortie de l'Homme de l'Afrique Revisitée ». Si c'est l'Afrique qui est revisitée, l'on a affaire à un touriste impénitent. Noter aussi l'emploi abusif des majuscules. Encore une fois, avec le mot

revisiter, l'accent est mis sur la

visite, c'est-à-dire sur un élément visuel. Primauté de l'image dans un monde gouverné, tyrannisé par l'image.

Il semble que le néo-verbe

revisiter soit d'inspiration anglo-saxonne :

TORA BORA REVISITED: HOW WE FAILED TO GET BIN LADEN AND WHY IT MATTERS TODAY (rapport de J. Kerry du 30 novembre 2009).

Citation : «

Ceux qui revisitent le plus sont ceux n'avaient jamais visité auparavant » (

Mediatic Dico).

Étymologie : formé à partir de re-, préfixe fréquentatif, et de visiter ancien verbe français voulant dire : se soucier de, s'intéresser à [une créature, en parlant de Dieu]. Par la suite : action de se rendre auprès de quelqu'un par déférence ou devoir. Puis : aller voir ses malades, en parlant d'un médecin. Vieil emploi :

le chirurgien a visité [examiné, inspecté]

la plaie du blessé. Le sens moderne 'se rendre en un lieu' date du XIIIe siècle. Emprunt au latin visitare : voir souvent, venir voir quelqu'un, inspecter.

Revival (anglicisme, prononcer

rɪvaɪvəl) : il semble que ce mot anglo-américain signifie renouveau, renaisance, rénimation, regain ( ), voire nostalgie. [...] dans cette pièce confortable et passe-partout, aujourd'hui avec le revival 50's et de la féminité exacerbée... Écrire “ le renouveau des années 50 ” aurait été d'un plouc, ma chère. A noter la construction bancale : le revival 50's et de la féminité exacerbée : la première fois, la détermination se fait avec un terme angloïde mi-substantif mi-adverbe (50's), la deuxième fois avec un complément de nom (de la féminité exacerbée). Il semble que les néo-crétins attaquent le français de tous côtés : par une féminisation à outrance d'une part, et par une volonté délibérée d'écrire en charabia franco-anglais afin de mieux dénaturer le français. Les rédacteurs d'articles informatiques ou d'articles concernant la musique actuelle font presque aussi bien.

), voire nostalgie. [...] dans cette pièce confortable et passe-partout, aujourd'hui avec le revival 50's et de la féminité exacerbée... Écrire “ le renouveau des années 50 ” aurait été d'un plouc, ma chère. A noter la construction bancale : le revival 50's et de la féminité exacerbée : la première fois, la détermination se fait avec un terme angloïde mi-substantif mi-adverbe (50's), la deuxième fois avec un complément de nom (de la féminité exacerbée). Il semble que les néo-crétins attaquent le français de tous côtés : par une féminisation à outrance d'une part, et par une volonté délibérée d'écrire en charabia franco-anglais afin de mieux dénaturer le français. Les rédacteurs d'articles informatiques ou d'articles concernant la musique actuelle font presque aussi bien.

( ) le regain est l'herbe qui repousse après qu'on l'a fauchée. Mais ce terme paysan est sans doute ignoré de la génération post-moderne, celle de l'informatique et des pseudoPod.

) le regain est l'herbe qui repousse après qu'on l'a fauchée. Mais ce terme paysan est sans doute ignoré de la génération post-moderne, celle de l'informatique et des pseudoPod.

Substantif refait : revivalisme, comme dans cet exemple : « [...] le mot islamisme s'étant spécialisé pour désigner les courants politiques radicaux ou non du revivalisme musulman ». Semble être une importation frauduleuse de l'anglo-américain.

Origine : de l'anglais revival : réanimation, reprise, renaissance. Racine latine vivo (vivre), vita (vie).

Révolution : les révolutions, dans le bon vieux temps, étaient souvent l'occasion de bains de sang carabinés (Révolution française, Révolution russe...). Il semble maintenant, avec l'idéologie politiquement correcte, qu'on évite les bains de sang, et qu'on les remplace par des termes plus doux, parfumés, fleuris : Révolution des œillets (Portugal, 1974), Révolution de velours ou Révolution douce ('nejna revoliutsia', Tchécoslovaquie, 1989), Révolution orange (Ukraine, 2004), Révolution de jasmin (Tunisie, 2011). Il est vrai que durant ces dernières révolutions, peu de sang, apparemment, a coulé. Et comment va-t-on appeler le mouvement révolutionnaire égyptien de 2011 ? La Révolution des Pyramides ? Et la Révolution des putes de la République ? La Vérolution ?

Ce mot, révolution, est maitenant dévoyé et peut s'employer pour désigner un simple changement. Rue89 peut ainsi titrer : Garde à vue : pas une révolution, une fausse concession. Un autre site peut titrer : Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le XXIème siècle. On parle aussi de révolution verte (introduction de nouvelles variétés, à haut rendement, dans l'agriculture), ou de la Freebox révolution (sic). Tout changement, toute innovation sont désormais pompeusement qualifiés de révolution. Il convient cependant de rappeler que, du point de vue astronomique, une révolution, c'est le fait de revenir à son point de départ, après avoir effectué une course de 360°. Quant à loteur, il a depuis longtemps fait sa révolution copernicienne en acceptant de ne plus être le centre du monde.

A donné le néo-verbe révolutionner (barbarisme), qui signifie bouleverser, chambouler : Cette découverte révolutionne donc les certitudes du monde scientifique quand à (sic) l'apparition de la vie sur Terre... Ou bien lu dans Yaourt!, reprenant une dépêche de l'A.F.P. : Le ministre de l'Education, Luc Chatel, a estimé que la France a perdu "un esprit visionnaire qui a révolutionné notre enseignement supérieur" (à propos du décès de Richard Descoings, directeur de Sciences Po). Loteur ne sait ce que représente « le ministre de l'Éducation » Peut-être le ministre de Éducation nationale ? Et puis, dans la bouche d'un ministre de Éducation nationale, le mot révolutionner ne manque pas de cachet.

Étymologie : le mot révolution implique soit le fait d'achever un cycle et d'en commencer un autre (la révolution d'un astre), soit une changement profond plus ou moins brutal de structure ou de société (la Révolution française, la révolution industrielle). Le mot est composé du préfixe ré-, indiquant le retour au point de départ, et de la racine latine volvo : rouler, tourner.

|

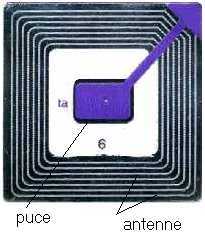

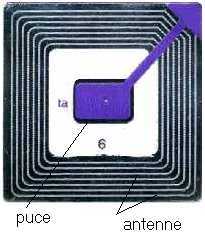

R.F.I.D. (Radio Frequency Identification : Identification par Fréquences Radio, I.F.R. est sans doute trop compliqué à dire ou à écrire) : il s'agit de puces électroniques dont le rôle est de permettre de localiser (repérer) un produit pendant sa distribution, mais aussi après son achat. Ce système de surveillance des produits s'est vite mué en système de surveillance des citoyens. Détail piquant : les puces sont fabriquées par des sociétés américaines nommées Digital Angel (ange ou démon ?), Matrics (Néo, où es-tu ?), ou Alien Technology (au secours, Sigourney Weaver !). Humour ou cynisme ?

|

|

Nous sommes tous

dans la matrice !

|

|

|

Une puce à fréquences radio

|

|

Free Angel (Ange de la liberté) : pour une

surveillance électronique. Vive la liberté !

|

Une bonne nouvelle pour les fervents partisans de la protection-surveillance : «

Une crèche en région parisienne va équiper les vêtements des enfants accueillis de puces RFID, permettant à la direction et aux parents d'être immédiatement avertis lorsque l'enfant sort du périmètre de surveillance vidéosurveillé de la crèche. Cette expérimentation va débuter au premier semestre 2011 » (l'article est

ICI

ICI ou

LÀ

). De toute façon, aux États-Unis, depuis 2004 l'implantation de puces sous-cutanées est autorisée par la loi sur des individus (article

ICI

ICI). Vive la police électronique !

Étymologie : radio, verbe latin radio, radiare : rayonner, émettre des rayons. Frequency, du latin frequentia : abondance, foule, fréquence, sans doute par l'intermédaire du français fréquence. Identification, du français identification, venant du verbe identifier : rendre identique, reconnaître quelqu'un.

Richesse : notion dépassée grâce au passage à l'euro, remplacée par le

pouvoir d'achat. Le citoyen n'a désormais besoin d'agir que par l'achat. C'est au montant total de ses achats que l'on mesure sa richesse, qui est forcément réduite. Voir

Euro.

Étymologie : ancienne racine francique rik* (qui a donné Reich) signifiant puissant. La “ richeise ”, en vieux français, c'est la puissance. Richesse dans le sens d'opulence, de possession de biens date du XIIIe siècle.

Ride : s'emploie au négatif :

ne pas avoir pris une ride : être toujours d'actualité.

Anne Roumanoff fêtait ses 20 ans de carrière avec ce spectacle où son sens de la répartie n'a pas pris une ride. Son sens de la répartie n'a pas pris une ride, – d'accord. Mais elle, après vingt ans ?

Анна Руманова (Anne Roumanoff)

ou l'humour déb-ridé

PS qui n'a rien à voir : aucune attaque ici contre Anne Roumanoff, dont l'humour de ‹ Radio-Bistrot › enchante loteur. Ce n'est que la formulation maladroite du rédacteur de l'article qui a provoqué cette réaction.

Étymologie : d'après Littré, citant Diez, ce mot vient du germanique ; ancien haut-allemand ga-rîdan, moyen haut-allemand rîden : tourner, tordre ; reid : crépu. Allusion au dessin irrégulier des rides sur la peau ? En latin, une ride se dit ruga.

Rider (prononcer raïdé ?) : on pourrait croire avoir affaire au verbe rider, c'est-à-dire marquer de rides :

son visage était ridé comme une vieille pomme. Hé bien, apparemment non. Il doit s'agir d'un faux anglicisme, construit à partir du verbe to ride (

tɔ raɪd) : monter (à vélo, à cheval), chevaucher. Si vous n'êtes pas surfeur professionnel, ne vous mettez surtout pas en tête de rider ces vagues-là. Là, rider est manifestement un verbe. Et dans la phrase suivante, rider est manistement un substantif (pratique, isn't it ?), il peut donc prendre la marque du pluriel, et il se prononce raïdeur : Ces vagues sont monstrueuses de par leur taille, leur rapidité, leur puissance : elles sont donc réservées à l'élite des riders. Remarquer le néo-crétinisme à prétention littéraire de par.

Étymologie : Old English ridan "ride" (as on horseback), "move forward, rock" (Etymonline). Racine proto – indo-européenne *reidh-, qui a donné en allemand reiten : aller à cheval, monter à cheval.

Rigueur : ce mot, qui prétend être un synonyme édulcoré de temps difficiles, augmentation des taxes et impôts, etc. n'est en fait pas adapté au sens qu'on entend lui donner. On parle de rigueur d'un maître (dureté inflexible), de rigueur de l'hiver (temps dur et âpre), de rigueur du raisonnement ou de rigueur scientifique (exigence d'exactitude). La rigueur gouvernementale consiste surtout en divers

bricolages pour essayer d'équilibrer le budget. Quelques exemples, glanés dans la presse :

L'Italie entend adopter un plan de rigueur de 45 milliards d'euros ; ou bien :

Sodas, tabac, bâtiment: la rigueur inquiète ; ou encore : «

La rigueur de gauche sera-t-elle plus rigoureuse et plus européenne que la rigueur de droite ? » (Serge July).

Étymologie : rigueur, du latin rigor : dureté, raideur, rigidité (rigor mortis : rigidité cadavérique).

Risque : dans le sens de chance.

Comme cette équipe a un bon entraîneur, elle risque de gagner le championnat. Ou bien, entendu lors d'un bulletin méto d'une chaîne publique de télévision :

Cette journée risque d'être belle et ensoleillée. La même personne, quelques secondes plus tard, annonça :

Aujourd'hui on fête les Irène

Irène, avec un hiatus du plus bel aloi. Encore un exemple ?

Des astronomes de l'Observatoire européen de La Silla au Chili ont déjà repéré 9 planètes et leur quête risque de s'avèrer très fructueuse. A l'inverse, le mot

chance est employé dans le sens de

risque :

Le cargo, surchargé, a des chances de chavirer. Voir

Chance.

Étymologie : emprunt à l'italien risco : risque. Racine latine resecare : couper. À partir de *resecum : ce qui coupe, est né le sens de 'rocher escarpé', mettant en danger les bateaux, leur faisant prendre un risque.

Rital : habitant de la Ritalie, pays d'Europe occidentale, et dont la capitale est Rome. Cf le roman de Cavanna : Les Ritals (et non les Ritaux, comme on aurait attendu. Pluriel irrégulier). La Ritalie a longtemps été gouvernée par le grand démocrate Silvii Berluscono.

Étymologie : le Littré indique : italiano, d'Italia ou 'le pays des bœufs', de vitulus : veau (?). Le ' r ' initial de Rital est un procédé argotique.

Riverain : en tant qu'adjectif ou substantif, ce mot désigne quelqu'un ou quelque chose qui se trouve sur la rive d'un cours d'eau. Par extension, c'est quelqu'un qui habite le long d'une voie de communication (rue, etc.) En dehors de ces deux sens classiques, loteur ne peut que se livrer qu'à des suppositions, – comme c'est le cas dans de nombreux exemples de ce glossaire –, à propos du sens de riverain dans la phrase suivante : Analyses, revues de presse, grands reportages, entretiens avec des acteurs politiques et culturels, témoignages de nos riverains à l'étranger... (rue 89 point com). Riverains = résidents ? Ou correspondants (Rue89 a-t-il, du fait de son nom, des riverains, et non des correspondants ?) C'est sans doute la tendance actuelle, de la part des journalistes, à utiliser des mots dans n'importe quel sens.

Étymologie : dérivé de rive, avec le suffixe -ain.

R.M.I. : sigle signifiant Revenu Minimum d'Insertion, institué par la Gauche en 1988. Principal moyen d'existence des habitants des DOM-TOM, de la Corse, voire du Maire d'Alger. Le signe RMI a donné les substantifs Rmiste (prononcé érémiste) ou érémiste : celui qui touche le R.M.I. Un couple de Rmistes a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Autre exemple : Le haut commissaire aux solidarités, ancien dirigeant d'Emmaüs, Martin Hirsch s'apprête à publier un livre étonnant, fruit d'une correspondance avec une érémiste. Depuis 2009, le R.M.I. a été remplacé par le R.S.A. ou Revenu de solidarité active.

Étymologie : revenu, participe passé du verbe revenir, pris substantivement. Minimum, du latin minimum : la plus petite partie. Insertion, du verbe insérer, du verbe insero, insertum, inserere : mettre dans, insérer. Substantif insertio, -nis : insertion, greffe.

Robot (traducteur) : constituant une des plus grandes farces sur Internet, les robots-traducteurs ont la prétention de traduire l'anglo-américain, en usage sur Internet, dans la langue de votre choix, et vice-versa. La traduction y est mot à mot, et d'une navrante stupidité. Loteur, cherchant une définition, tapa dans le service de recherches Google la question : qu'appelle-t-on "innovation" ? On lui proposa la traduction en anglais de base : qu'appelle-t-on "innovation" (called for by does one "innovation"). L'anglais de base de loteur étant très arriéré, c'est-à-dire littéraire, il ne put comprendre le sens de cette merveilleuse phrase. Voici un autre exemple (mais l'on peut en trouver à foison) :

Since 1996 Easy Desk Software is dedicated to developing tools to fix the Windows Registry and System files. Easy and safe to use Registry cleaners and other Registry repair tools; along with a complete line of System file utilities. We also make Registry and file backup utilities, and more.

« Traduction » par le robot :

Puisque le logiciel facile du bureau 1996 est consacré aux outils se développants pour fixer les dossiers d'enregistrement et de système de Windows. Facile et coffre-fort pour employer des décapants d'enregistrement et tout autre enregistrement réparez les outils; avec une ligne complète des utilités de dossier de système. Nous également faisons l'enregistrement et classons des utilités de secours, et plus.

On admirera au passage le «

facile et coffre-fort pour employer des décapants d'enregistrement » au lieu de : d'un emploi sûr et facile, les nettoyeurs de registre et autre outils de réparation ...

Tenez, si vous voulez vous marrer, allez donc sur la page

Traducauto

Étymologie : le mot robot apparaît pour la première fois dans un roman de Karel Tchapek (1890 - 1938) : Rossum's Universal Robots. La racine est slave ; en russe rab (раб) : esclave ; verbe rabotat' (работать) : travailler. Cf. Arbeit en allemand (travail).

Robuste : dans la langue des journaleux, semble être l'équivalent de grand, fort : La croissance robuste du transport aérien … qui sort déjà de deux années record (années record ? années records ? records de quoi ?). Et l'adjectif robuste dans la phrase suivante : « En 1959, Louis et Mary Leakey trouvent le premier australopithèque robuste en Afrique centrale [...] datant d'1,75 millions d'années » voudrait dire aux os épais ou au squelette puissant et massif. Ce terme (robuste) semble être employé dans un sens spécial en anthropologie, comme par exemple : Paranthropus robustus. C'est ainsi que les australopithécinés robustes s'opposeraient aux australopithécinés graciles. Loteur demande l'avis d'un anthropologue averti (qui en vaut deux).

Étymologie : du latin robustus : solide, dur, fort, résistant.

Rôle : dans le sens d'acteur, actrice, responsable ?

Parce que Ségolène Royal, rôle principal des deux défaites socialistes...

Rôle-titre : c'est un rôle homonyme du titre d'une œuvre (par exemple,

Knock de Jules Romains ou bien

Cinna de Corneille). Dans quel sens le rédacteur de chroniques cinématographiques de Yaourt!-Cinéma utilise-t-il l'expression

rôle-titre dans les lignes suivantes :

On retrouve cette année Colin Farrell en tête d'affiche d'une nouvelle production signée Len Wiseman, intitulée cette fois-ci Total Recall : Mémoires Programmées. Un film qui succède ainsi au blockbuster de 1990 réalisé par Paul Verhoeven, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre. Est-ce que l'acteur joue le rôle de « Total recall », qui n'est pas un rôle, mais le titre d'un film ? De l'avis de loteur (mais ça n'engage que lui), le rédacteur a voulu dire : rôle principal. Preuve, encore une fois, que les rédacteurs rédigent n'importe comment, en ignorant ou en ne vérifiant pas le sens des mots ou expressions qu'ils emploient.

Étymologie : rôle, du latin rota : roue. Le rôle, anciennement, c'est un rouleau, puis un rouleau de parchemin, puis un document (en rouleau) sur lequel on rédigeait un acte officiel. Puis registre, liste des répliques que devait réciter un acteur. Si le rédacteur du premier exemple (rôle) parle de Ségolène, « principal rôle », est-ce que parce qu'elle s'est fait rouler ?

Rolex : « Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie » (Jacques Séguéla, génial publicitaire, à propos de la montre de Nicolas Sarkozy). Brillante illustration de l'adage : « le temps, c'est de l'argent ».

Rom (ou

Rrom)

: lu en chapô d'un article web :

Après les polémiques suscitées par les expulsions de Rroms, le gouvernement semble vouloir chercher d'autres voies. On disait avant gitans (“ ceux qui viennent d'Égypte ”), bohémiens (“ ceux qui viennent de Bohême ”), tsiganes (étymologie ?),

romanis, romanichels, manouches (les trois signifiant “ homme ”), rabouins, ou récemment gens du voyage ... Ils sont devenus des « Rroms ». L'UE, composée de distingués linguistes, aurait adopté l'orthographe bizarre et inepte de « rroms », avec un double ' r ' initial, et l'adjectif « rromani ».

La littérature rromanie (avec ou sans ' e ' à la fin). Celui qui n'est pas

rrom est

gadjo (pour un homme). Une femme qui n'est pas gitane est une

gadji. Pour les enfants, on dit

raklo (pour un garçon) et

rakli (pour une fille). Ceux qui expulsent les Roms sont considérés comme des

raklur. Notons enfin que les journalistes, toujours bien informés, entendent par

Rroms aussi bien des Romanichels ou Gitans de Roumanie que les Tsiganes de Bulgarie.

Une consomne double en initiale est très rare. C'est le cas de l'espagnol avec le double l par exemple (comme dans llorar, llegar etc.), de l'anglais avec ff (ffrench, nom propre)... On connaît un seul exemple de double r initial, c'est Rrose Sélavy, personnage inventé par Marcel Duchamp. Ceci est en fait un jeu de mots : Rrose Sélavy = Éros, c'est la vie.

Mais on observe maintenant de plus en plus de libertés avec l'alphabet, où s'entremêlent joyeusement chiffres et lettres, où l'on rencontre des combinaisons de lettres impossibles avant (cas du modèle de voiture

Qashqai, ou bien Kia Cee'd).

A signaler que la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants Patriotes) adopte la graphie classique Rom et non Rrom : «

Des Rom (sic)

expulsés à l'occasion de la Journée nationale de la déportation ».

Été 2010 : l'Union européenne condamne unanimement ou presque la politique de la France envers les Gitans (Roms, 'Rroms', Gens du voyage ...) Même Sa Sainteté y va de ses très saintes remontrances. Qui donc, déjà, a parlé de « devoir d'ingérence » ? Et puis, occuper la populace avec ces histoires de Roms ou de Rroms, de sans-papiers et autres affaires Bettencourt, ça évite d'avoir à se justifier pour les retraites et autres préccupations vraiment importantes.

P.S.1 qui n'a rien à voir :

rom n'a aucun rapport avec cd-rom, et cd-rom n'est pas du langage SMS pour dire : c'est des roms.

P.S.2 qui a quelque chose à voir : on appelle maintenant 'roms' des gens du voyage venant de Roumanie, et aussi de Bulgarie. Mais il y a, quant à la Bulgarie, une erreur : ceux qui sont ainsi nommés, ce sont ce que les Bulgares appellent des tsiganes. Mais il y a de toute façon une grande confusion dans les termes ; par exemple les "gens du voyage" sont très rarement des gitans.

Étymologie : rrom, néo-barbarisme. Cette graphie délirante est sans doute formée à partir de l'abréviation de romanichel, composé de romani : homme, tsigane + tsel : peuple, race.

Rouge (dans le ~, en ~) : (anglicisme bancaire) se dit d'un compte bancaire débiteur. Grâce à l'euro, beaucoup de comptes sont maintenant dans le rouge, sans pour cela avoir des idées de gauche. L'euro, – c'est le parti communiste des bourses plates.

Étymologie : du latin rubeus : rouge (cf. rubéole). Sanscrit rudhira : sang rouge, grec έ - ρυθρός (érythros) : rouge. Cf. le mot érythrophobie : peur de rougir.

Rougon-Macquart : vu sur Ebay (c'est un vendeur spécialisé dans les beaux livres qui a inséré l'annonce) :

SUPERBE !

Emile ZOLA

Les Rougeon-Macquart

Œuvre (complète) en 20 volumes

et le vendeur continue :

Liste des vingt romans

La Fortune des Rougeon (1871)

Un autre vendeur persiste et signe (AB-Books (passionné de livres)) :

LA CLOTURE DES ROUGEON MACQUART (1892-1893)

En voilà qui ont pris de leçons de français avec un certain président.

Rover (anglicisme, prononcer

rəʊvə(r) ) : ce mot n'est pas attesté dans le Harraps de loteur, qui doit dater un peu peut-être. Le verbe anglais to rove signifie parcourir, vagabonder. Un rover, dans le jargon de l'aéronautique spatiale, est une sonde qui parcourt l'objet céleste sur lequel elle s'est posée, une sonde-robot, donc. L'ennuyeux maintenant, c'est qu'il faut prendre un dictionnaire d'anglais ou aller sur Google pour tous les articles en français rédigés par des rédacteurs français. Lu sur l'excellent  : Quelques heures après son arrivée sur Mars, le robot Curiosity a transmis la première image en couleur de son environnement tandis qu'un engin frère en orbite photographiait les déchets divers laissé (sic) par le rover au cours de sa périlleuse descente, ont annoncé les scientifiques mardi. Noter l'horripilante manie des rédacteurs de rejeter systématiquement la proposition principale à la fin, ce qui a l'air d'être devenu une règle chez la gent pisse-copie. Et, évidemment, le mot rover n'est pas une seule fois défini au cours de l'article, le rédacteur supposant que le lecteur est familiarisé avec le jargon de l'aéronautique. Quelques lignes plus loin, le rédacteur poursuit : La photo prouve que l'un des principaux instruments du rover, une caméra-appareil photo du nom de Mars Hand Lens Imager (MAHLI) fixée au bout de son bras mécanique est en bon ordre de marche. Lecteur, vous avez bien lu : « en bon ordre de marche ». Il s'agit d'une traduction mot à mot de l'anglais « in running order » : qui fonctionne bien, en état de marche, en état de (bon) fonctionnement, opérationnel, – et non d'une formation de soldats en marche.

: Quelques heures après son arrivée sur Mars, le robot Curiosity a transmis la première image en couleur de son environnement tandis qu'un engin frère en orbite photographiait les déchets divers laissé (sic) par le rover au cours de sa périlleuse descente, ont annoncé les scientifiques mardi. Noter l'horripilante manie des rédacteurs de rejeter systématiquement la proposition principale à la fin, ce qui a l'air d'être devenu une règle chez la gent pisse-copie. Et, évidemment, le mot rover n'est pas une seule fois défini au cours de l'article, le rédacteur supposant que le lecteur est familiarisé avec le jargon de l'aéronautique. Quelques lignes plus loin, le rédacteur poursuit : La photo prouve que l'un des principaux instruments du rover, une caméra-appareil photo du nom de Mars Hand Lens Imager (MAHLI) fixée au bout de son bras mécanique est en bon ordre de marche. Lecteur, vous avez bien lu : « en bon ordre de marche ». Il s'agit d'une traduction mot à mot de l'anglais « in running order » : qui fonctionne bien, en état de marche, en état de (bon) fonctionnement, opérationnel, – et non d'une formation de soldats en marche.

Étymologie : pour rover, Etymonline ne donne que le sens de « pirate » (sea-rover). L'étymologie de to rove (vagabonder), rover (vagabond, sonde-robot) est difficile.

Roxe (barbarisme et anglicisme) : loteur a été intrigué en trouvant sur internet l'expression « Ça roxe du poney ». Il pensait que cela voulait dire : ça pue le poney. Mais apparemment chez les débilos adonnés aux jeux vidéos, le verbe roxer (?), d'origine angloise, doit avoir des tas de significations, tout aussi imprécises les unes que les autres. Trouvé dans un "dico" sur internet :

"ça rox" = ça "arrache ça maman" (???)

"ça rox à donf" = ça déchire grave (???)

"ça rox ?" = ça va bien ?

Autre définition :

Rox (Roxor). "To rock". terme utilisé pour désigner quelque chose de remarquable. Il est à signaler l'alternance rock ~rox est sans doute due à la troisième personne du singulier du présent en anglois : "it rocks".

Bref, c'est tellement précis que ça veut dire tout un tas de choses, c'est-à-dire rien du tout. On n'est pas loin des schtroumpfs. Et puis, grande merveille, ce verbe n'a pas de flexion. Verbe merdique, à jeter dans la poubelle (étiquette verte).

Étymologie : en anglais, to rock veut dire balancer, balancer fortement, tirer, faire bouger. Racine germanique *rucken. L'expression "rock and roll", terme de danse, vient de là. Cf. également "rocking chair" (chaise à bascule).

Royal : qui a rapport avec la royauté, avec les rois (sens propre ou figuré) : un mariage royal, un maintien royal. Mais pour les sans-culottes de BFM-Télé, royal se rapporte à tout ce qui touche la famille régnante d'Angleterre, comme par exemple à propos d'un mariage avec lequel on a bassiné les citoyens français en avril 2011 : La moitié du numéro un sera consacrée au mariage royal. Il y a un hic, c'est qu'il s'agissait du mariage entre le prince William et Kate Middleton. C'était donc un mariage princier.

Étymologie : du latin regalis : royal. D'une racine qui a donné le mot rex, regis : roi ; cf. correction, rectitude, diriger etc.

Royalties (anglicisme, prononcer rɔ:ɪəltɪz ou royeultiz, littéralement : royautés) : droits d'auteur ou redevances. Alors que le droit d'entrée reflète l'aura et la notoriété de l'enseigne, les royalties correspondent au soutien apporté au franchisé par le franchiseur sur toute la durée du contrat. Clair, non ?

Étymologie : du vieux français roialté, venant du latin regalis : royal. D'une racine qui a donné le mot rex, regis : roi ; cf. correction, rectitude, diriger etc.

Rue (

la ~) : expression quelque peu méprisante employée par nos excellents amis les journalistes pour désigner des manifestations populaires, souvent spontanées :

Tensions à Tunis où la rue maintient la pression (janvier 2011).

La rue a vaincu Hosni Moubarak (février 2011), proclame un autre journaliste de télévision. Il est vrai que nos excellents amis les journalistes, ainsi que les grands penseurs ou hommes politiques qui officient dans notre admirable pays n'ont strictement rien vu venir en ce qui concerne la Tunisie ou l'Égypte. D'où sans doute l'utilisation de ce terme de mépris pour essayer de sauver la face, pour essayer d'obvier à leur cécité politique.

PS qui a quelque chose à voir : on ne parle jamais du boulevard ni de l'avenue ni de l'impasse quand il s'agit de manifestations populaires. Plainte va être portée auprès de la Halde pour discrimination de voirie.

Étymologie : du latin ruga : chemin bordé de maisons. Initialement, ruga veut dire :

ride ou pli.

Running gag (anglicisme, prononcer rʌnɪŋ gæg) : lu sur un article d'un media français : Les agents et les syndicats de l'Insee avaient commencé à trouver ce running gag peu drôle. Que veut dire cette expression angloise ? Une blague en cours ? Loteur se lance à sa poursuite. Résultat des courses : un running gag serait tout simplement du comique de répétition. Un truc très ancien donc ; inutile de prendre un mot anglo-américain pour cela.

Gag en anglais, outre le sens connu de « effet comique », « blague », veut dire « bâillon », « bâillonner », « museler ».

Rupture : n'évoque pas la « philosophie de la rupture », propre à Blaise Pascal par exemple. C'est devenu un terme politique, qui ne signifie pas grand chose. On fait semblant de rompre avec la politique de ses prédécesseurs, tout en gardant les mêmes principes, c'est-à-dire duper les citoyens.

Étymologie : du latin ruptura : rupture, bris, à partir du supin du verbe rumpere : briser, casser avec force, rompre.

Rutilant : cet adjectif signifie : d'un rouge brillant, d'un rouge flamboyant. Mais

rutilant est maintenant compris et utilisé dans le sens de « brillant ».

Cortège dominical et rutilant. Pour attirer les chalands en ce 3e jour des soldes, l'Union des commerçants crée l'événement en ville. Suit une photo, où on voit toutes les couleurs, – sauf le rouge flamboyant. Reportage sur TF1 :

Marseille, un ferry-boat rutilant mais souvent en panne. Ledit ferry-boat est de couleur blanche. Autre exemple, pêché avec un hameçon de 12, dans un forum :

Bijoux: le contenu du bijou et la façon dont il est montré ou caché est (sic)

surtout important (sic)

. Son état aussi: rutilant, vintage, très usé.

Étymologie : emprunt au latin rutilus : roux, puis brillant. D'une racine *ru : rouge.

, qui a donné le glyphe phénicien

puis, par retournement habituel, le rho grec ( Ρ ρ ), pour aboutir au R latin.

est désormais dépassé et condamné. On doit dire : espèce, ethnie, culture, etc. Quelques jeunes égarés de nos paisibles banlieues s'obstinent cependant à vous accueillir par un joyeux et pétulant

! Voir Métissage. Pour éviter toute polémique, loteur propose de remplacer le mot

par le mot acre qui, lui, est idéologiquement correct.

ne désigne officiellement pour nos savants modernes rien de valable. Deux hommes ont une couleur de peau vraiment différente, une morphologie très différente, une chevelure grandement différente, des traits de visages fortement différents, mais ce n'est pas là l'essentiel : ils sont égaux, libres et fraternels, puisque les races n'existent pas. Un candidat à l'élection présidentielle de 2012 entend même faire supprimer le mot race de la french constitution (L'article premier de la Constitution de 1958 stipule que la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion »). « Nous ne connaissons qu'une seule race, une seule famille : la famille humaine », déclare ce candidat. Nous sommes donc tous frères. Rappelons qu'en novlangue, la guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la force, noir c'est blanc (voir Michael Jackson) etc. Logique imparable.

-s humaines. Pas de

-s, donc pas de racisme. Mais pour les anthropologues il existe l'espèce humaine (Homo sapiens), qui se divise en neuf ou dix

-s. Mais on est prié de l'ignorer. Voir Racisme anti-français.