(faux anglicisme) : le suffixe ~gate, sur le modèle Watergate (littéralement : la porte des eaux), qui coula le président Nixon, sert aux journalistes pour créer des mots relatifs à des scandales (

). C'est ainsi que les journalistes de la

pour désigner un scandale relatif à des ventes d'armes. Et récemment, il y a eu la

à propos de quatre-vingt dix millions de doses de vaccin contre la grippe porcine. On parle aussi (nov. 2010) du

, ou scandale sur des rétro-commissions à propos de contrats de vente d'armes. En en mai 2011, voilà qu'arrive triomphalement le

en fouteballe). Arrivé en juin 2012, tout frétillant, le

. Et rebelote, toujours à propos de la compagne du président, voici venu le

). Rebelote, encore une fois, avec Pure People point com du 22.01.2014 :

est accolé au mot précédent, et prend la majuscule – ce qui est une manie anglo-saxonne.

. [...]

(Closer point fr, 17.04.2014). Le g de gate est ici en majuscule, et le mot est séparé du mot précédent. Les « journalistes » et rédacteurs n'ont plus d'imagination, et ont la détestable habitude de penser en globish et de respecter les règles de typographie anglo-saxonne (les guillemets "..."). Le mot scandale, apparemment, est trop français, – et est donc à proscrire.

Par contre, pour le fameux scandale des moteurs de voiture de Volkswagen, on ne parle pas de

(trop long à dire ou à écrire ?), mais on parle de scandale, en germanisant le mot (Skandal) :

(Le Point point fr, 23.10.2015).

Géant : cet adjectif sert maintenant à désigner quelque chose de grand, d'énorme, de démesuré, mais avec une nuance positive ou admirative. Il peut y avoir un fort hiatus entre gé et ant.

C'est géant ! (gé

ant), s'exclame un mochécon, admiratif devant quelque chose de vaguement intéressant. Curieusement, le contraire de géant n'est pas

nain, mais

nul. Voir

Génial,

Nul,

Top.

Étymologie : de Gaia (

Γαια ; ou Γαιη ), la Terre. Les Géants étaient fils d'Ouranos, le Ciel, et de Gaia, la Terre. Géants, du grec Γίγαντες (gigantes), nés de la Terre. D'après la mythologie, les Géants, les fils monstrueux de la Terre, avaient voulu escalader l'Olympe pour détrôner Jupiter ; ils furent foudroyés par lui. Chose remarquable, les Géants peuvent être petits.

Geek (anglicisme, prononcer gɪ:k ou guique et non djique) : initialement, en anglo-américain, un geek est un terme plutôt péjoratif et désigne un intello, ou une personne trop passionnée par un domaine. Par la suite, geek a simplement désigné un fana de techniques modernes, surtout informatiques, – mais pas uniquement. Découvrez la Geek Food (sic), un « art » culinaire qui nous vient tout droit des États-Unis (Pinterest point com, divers sites).

Étymologie : geek, argot étazunien, mot sans doute dérivé de geck : fou, bouffon (dans les carnavals). En français le gicque (Nord et Est de la France) est un fou dans un carnaval. Cf. aussi le gille, qui est un sot, un niais, un bouffon, un fou de carnaval.

Géminées : les géminées (consonnes prononcées doublement : l-l, m-m, n-n, p-p etc) n'existent pas en français. Pourtant nombre de personnes, surtout les présentateurs de télévision, n'hésitent pas à prononcer gram-maire, som-met, al-légé. Pour bien montrer qu'ils connaissent, eux, l'orthographe de ces mots. Pour une fois qu'ils connaissent quelque chose !

Étymologie : emprunt au latin geminare : doubler, mettre deux choses ensemble. Cf. le signe des Gémeaux. D'une racine signifiant engendrer. CF. rubrique suivante.

Générer (néo-crétinisme et

anglicisme rampant) : verbe passe-partout qui se rend par de nombreux verbes français ayant tous des nuances particulières. Les

mochécons emploient systématiquement le verbe

générer à la place des verbes amener, causer, créer, déclencher, dégager, déterminer, donner, engendrer, entraîner, être la cause de, faire, induire, occasionner, opérer, produire, provoquer, rapporter, susciter, etc. selon les nuances qu'on veut apporter. Des exemples :

Nous ne générons que 5% de nos profits sur le sol français (Capital point fr, 14.02.2007). Ou bien :

Votre recherche sur internet n'a généré aucun résultat (de nombreux sites pourvus d'un service de recherche). Ou encore :

Unilever souhaite tout particulièrement concentrer ses efforts sur ses « marques milliardaires », c'est-à-dire celles qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros (Le Monde point fr, 22.05.2014). Ou bien encore :

C'est interdit simplement parce qu'un faux contact, par exemple la batterie, peu générer une étincelle (un blogue automobile). Titre d'un opuscule :

10 idées pour générer rapidement le cash dont vous avez besoin. Générer le cash : obtenir l'argent, faire l'argent. Autre exemple, où le rédacteur emploie le verbe

générer, au lieu de réfléchir à des synonymes : [...]

il s'agit là de jouer avec un nom connu, une franchise, une licence qui va générer un intérêt avant même d'en avoir vu la moindre image. Rares sont les productions qui peuvent convaincre dés (sic)

leur conception. Elles peuvent au mieux générer une curiosité en se basant sur les noms qui y sont attachés ... (Yaourt + Huit Art City, 13.12.2011). Équivalents proposés : déclencher, entraîner, provoquer, susciter... Un dernier exemple ?

Mais ces films, tout comme les fictions télévisées, ne sont pas rentables, affirme-t-il. Les recettes publicitaires générées ne combleraient pas les investissements (N. Paolini, P.D.G. de TF1, cité par Atlantico, 25.12.2014). Là, « générées » peut être rendu par créées, dégagées, produites, etc.

Avec comme substantif ou adjectif

générateur.

Un placement générateur de bénéfices. N'a rien à voir avec un générateur électrique.

Importation frauduleuse de l'anglo-américain

to generate. La répétition systématique de ce verbe est sans doute dû à un effet de mode, mais c'est aussi un signe d'appauvrissement du vocabulaire (on ne cherche pas, ou on ne trouve pas, de nuances), – et également de paresse d'esprit (on ne cherche pas de synonymes). L'excellent site «

Le Dicomoche » publie une liste de synonymes pour le verbe

générer, liste que le lecteur peut consulter

ICI.

Générer veut d'abord dire engendrer, concevoir, procréer (générer est à mettre sur le même plan que génération, gendre, et même genou). Maintenant il est systématiquement employé quand une cause entraîne un effet.

Voir

Contrôler,

Dédier,

Gérer,

Initier.

Étymologie : du latin genero, generare : engendrer, produire. Même racine que gendre, engendrer,

Généreux (adjectif néo-crétin) : cet adjectif signifie à la base : qui est de race noble, qui a le sens de l'honneur (

sang généreux). Par extension, il veut dire : qui a un bon cœur, un grand cœur (

caractère généreux), puis : qui donne volontiers (

mouvement généreux).

Mais le sens de ce néo-adjectif est devenu très flou : il peut être synonyme d'abondant, mais pas uniquement ; il peut signifier qui offre volontiers quelque chose (

être généreux et charitable), ou accueillant, comme dans cet exemple :

Paris : Une ville solidaire et généreuse ouverte aux rêves et à la diversité (la Mairie de Paris) ; ou bien agréable (?) comme dans cette pub :

Volks Wagen Polo - Les Instants Généreux ; ou alors de qualité (encore une pub) :

Soin généreux à l'argan, etc. Une réclame télévisée pour une sauce-tomate fait dire à un acteur :

J'ajoute à ma sauce de généreuses boulettes de viande. Or les

généreuses boulettes sont grosses comme des cerises, et ne sont pas en grand nombre. Quel en est alors le sens ? Savoureuses, c'est-à-dire généreuses en goût ? Autre exemple :

Appréhendez l'importance des liens entre l'homme et les végétaux dans l'atelier scolaire ludique et pédagogique du végétal généreux au parc Terra Botanica. Végétal généreux = qui pousse en abondance, qui est magnifique à voir ? Noter que dans tout ce charabia,

appréhender au sens de saisir par l'esprit est d'un emploi plutôt intellectuel ou philosophique, ce qui tranche avec les personnes à qui s'adresse le susnommé «

atelier ». Quand il fait beau, les présentateurs (-trices) des bulletins météorologiques parlent volontiers de

soleil généreux (qui brille longtemps ? qui dispense fortement sa chaleur ?) Et les réclames publicitaires ne manquent pas de vanter le caractère

intense et généreux ... d'un camembert. Une traduction devient nécessaire. Loteur se demande si ce n'est pas une importation frauduleuse de l'anglo-américain qui aurait gangréné le monde entier (à vérifier). On trouve même des exemples en russe :

2015 год был щедр на события далеко не всегда позитивные (L'année 2015 a été généreuse en événements de loin pas toujours positifs ; Russian point rt point com, 31.12.2015). L'adjectif щедр (chtchedr) singifie généreux en russe.

Étymologie : latin generosus : qui a de la noblesse d'âme. Base genus, generis : origine, naissance, extraction ; famille, race, nation (nobili genere natus : né de famille noble) ; genre etc. (voit Gaffiot).

Génial (adjectif néo-crétin) : cet adjectif a fortement pollué le langage parlé actuel. De nos jours, tout est génial (sauf les génies, – bien sûr, qui ne sont que de simples

cons). Il est de bon ton maintenant de s'écrier, l'air extasié, devant quelque chose qui sort à peine de l'ordinaire ou qui est simplement intéressant :

C'est génial ! Finis les Épatant, Extra, Super, Formidable. Place au ridicule

Génial, qui peut se « superlativer » avec

super génial. En une période de médiocrité généralisée, le terme

génial sans doute rassure les esprits. On trouve même le superlatif

Trop génial.

Superlatif :

génialissime.

L'ouverture génialissime d'Iniesta pour Suarez, titre Footbal point fr du 17.12.2015. La presse foutballistique n'est jamais à court d'adjectifs ridiculissimes.

Substantif :

génie. Si Pascal, Newton, Goethe, Léonard de Vinci etc. sont, à bon droit, considérés comme des génies, trop de personnes, de nos jours, sont prises pour des génies, alors que la plupart du temps elles n'ont qu'un gentil talent.

Léonard, le Génie de la BD. Ou bien :

Revue de murs : l'année 2011 de Gaia, petit génie du street art ; il s'agit de peintures murales, évoluant dans un bestiaire fantastique, mais non génial. Certains sites proposent même :

Comment devenir un génie. C'est être (trop) facilement génial. Un génie, normalement, c'est un être qui surpasse tous autres par des facultés portées à leur extrême. Voir

Top.

Étymologie : génial, venant de génie, qui vient lui-ême du latin genius : génie, c'est-à-dire esprit tutélaire qui préside à la naissance et à la destinée d'un homme. Le sens moderne (aptitude spéciale dépassant la mesure commune) date du XVIIIe siècle. Génie est de même racine que genre, gendre, engendrer ...

Génocide (néologisme, 1948) : Formé de géno- (race) et de -cide (tuer). Le suffixe -cide s'emploie de plus en plus pour former des mots où se trouve l'idée d'extermination systématique.. Pour ce qui est de

génocide, dans une époque où le néo-crétinisme ambiant prône l'amitié entre les peuples, où l'on entend détruire les frontières, certaines nations, curieusement, ne l'entendent pas de cette oreille-là, et veulent exterminer leurs voisins. A vous de trouver de qui il s'agit. Mais les puissants en place trouvent toujours un malin plaisir à exterminer des populations entières, sous le simple prétexte qu'elles sont différentes.

Les lois dites mémorielles, en France, non seulement condamnent toutes sortes de -cides, mais encore condamnent le fait de mettre en doute ou de contester ces -cides : judéocide, arménocide, etc. Loteur en passe et des pires. Vous avez encore peut-être le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez plus le droit de le dire. Vous êtes obligé de hurler avec les loups, sous peine de poursuites judiciaires. C'est la Liberté, selon la N.R.F. (Nouvelle République Française).

Le mot

génocide est souvent utilisé par des politiciens pour stigmatiser tel ou tel gouvernement étranger. Question : à partir de combien de morts peut-on parler de

génocide ?

Tandis qu'en France le génocide arménien est instrumentalisé dans la campagne électorale, la Turquie refuse de ratifier les « protocoles » signés avec Erevan en 2009 (Le Monde diplomatique point fr, 26.01.2012). Génocide arménien (1915 - 1916) : un million à un million et demi de morts. Ou bien :

En 1994, le génocide des Tutsi au Rwanda a fait entre 800 000 et 1 million de victimes, massacrées pour la seule raison qu'elles étaient tutsi (Avaaz point org, 26.03.2014). Génocide Tutsi : 800 000 à un million de morts (?)

Génocide vendéen (1793 - 1796) : 200 000 morts. Il s'agirait dans ce dernier cas de “ populicide ”.

Génocide juif : plus de cinq millions de morts. On parle dans ce cas de “ judéocide ”. Conclusion : pour avoir le droit à l'étiquette “ -cide ”, le nombre de morts doit s'élever à plusieurs centaines de milliers. C'est pour contester cette affreuse comptabilité que les historiens parlent de “ crime de masse ”.

Étymologie : du grec

γένος (génos) : naissance, genre, race, espèce, + suffixe -cide indiquant le fait de tuer. -cide venant du verbe latin cædo, cæsum, cædere : battre, abattre, tuer. Encore une fois, un mot hybride (moitié grec, moitié latin, chimère linguistique), comme télévision, téléphone,

Genre (barbarisme, calque du concept anglo-saxon

gender) : désormais nous n'avons plus de sexe, mais nous avons un

genre. Ce

genre est un fait un « sexe social » (Christine Delphy), fondé sur un subtil distinguo : « Le sexe, c'est ce que l'on voit, le genre, c'est ce que l'on ressent » (Dr Harry Benjamin), tout cela étant fondé sur les théories délirantes d'une « philosophe » étazunienne, Judith Butler. Le

sexe n'est que physique, le

genre fait référence aux facteurs mentaux, psychologiques, sociaux, politiques, etc. : «

L'individu post-moderne ne se reconnaîtrait plus dans la société "hétérosexiste" : la différence des sexes est une dictature puisqu'elle est imposée par la nature » (divers blogues ou sites, janvier 2013). Au diable, la nature ! Vive la culture ! Le sexe n'est plus « naturel », mais « culturel ». On appréciera au passage les termes « post-moderne » et « hétéro-sexiste » (hou !) Une des plus magnifiques victoires de la théorie du

genre apparaît la chanteuse autrichienne Concepción la Saucisse (Conchita Wurst) (

★), dragqueen à barbe et vainqueuse (hé oui...) de l'Eurovision de la chanson en 2014. La conclusion est inquiétante : les humains ne se reconnaissent plus comme hommes ou femmes, mâles ou femelles, mais tendent vers un hermaphroditisme asexué.

(★) A ce propos, beaucoup de journalistes français prononcent son nom weurst, à l'anglaise. Superbe témoignage de l'ignorance qui frappe les milieux journalistiques. Rappelons que Wurst (prononcer à peu près vourst) signifie saucisse en allemand.

De là tout un ensemble de théories fumeuses, qui a provoqué en été 2011 un joli scandale à l'Assemblée, à propos des nouveaux programmes scolaires traitant de sexualité, certains députés déplorant que "les personnes ne sont plus définies comme hommes et femmes mais comme pratiquants de certaines formes de sexualités : homosexuels, hétérosexuels, bisexuels, transsexuels (★)" (Le Figaro point fr, 30.08.2011) et, ajoute loteur, métrosexuels. Au F.M.I., il existe un genre particulier : les obsédés sexuels. Voir, à propos de cette théorie délirante et mortifère, cette information, communiquée par Michel Onfray.

(★) on dit maintenant transgenres, où genre a une fonction adjectivale.

Signe des temps : le réseau d'espionnage étazunien Face-Book est « fier » d'inclure la notion de genre dans les portraits des adhérents. Une façon importante de l'être est l'expression du genre, particulièrement quand il va plus loin que les définitions simples de "homme" ou "femme", écrit Facebook dans un post sur sa page Diversité, qui affiche une photo du drapeau arc-en ciel [sic], étendard de la communauté homosexuelle et transgenre, flottant sur le campus du groupe à la Silicon Valley (L'Express point fr, 13.02.2014). Noter le hiatus mal sonnant : de "homme". L'article poursuit la citation : "Alors aujourd'hui, nous sommes fiers [sic] de proposer une option personnalisable de genre, pour vous aider à mieux exprimer votre identité sur Facebook".

Pour le moment, les pédérastes (pédophiles) sont écartés de la liste des orientations idéologiquement correctes, liste établie par nozélites. Discrimination ?

Nous avons vécu des milliers d'années en pensant naïvement que nous étions hommes et femmes, mâles et femelles. Que nenni ! Nous avons désormais un genre. Il faut ajouter que cette théorie (car ce n'est qu'une théorie) est dû à des féministes, anglo-saxonnes pour la plupart, et elle a été popularisée par la « philosophe » féministe américaine Judith Butler. Ajoutons que souvent celles (et ceux) qui défendent ce type de théorie sont homosexuels, ce qui entache déjà leurs assertions de parti-pris et fausse le jugement. Tout ça, ça fait mauvais genre, et c'est une insulte au « bon sens ». En fait, tout cela se résume à des croyances, à des opinions, sans valeur scientifique aucune. Partout où les Anglo-Saxons passent, la logique trépasse. La seule façon scientifique d'apprécier la différence entre homme et femme, ce sont les chromosomes XX (pour une femme) et XY (pour un homme). Mais cela n'est-il pas trop « sexiste » pour certain(e)s ? Et pour revenir au genre, il y a non seulement tromperie sur la réalité de la chose (le genre psycho-social n'est pas le sexe physique), mais aussi sur le mot lui-même (les mots désignent deux réalités différentes ; on ne peut les employer l'un pour l'autre). Bref, il s'agit bien ici de la néo-langue avec son flou trompeur.

Adjectif dérivé : genré. . [...] si les cerveaux sont particulièrement semblables (voire quasiment identiques), ils sont surtout très malléables et c’est justement suite à la socialisation genrée que les filles et les garçons vont se conformer aux constructions et archétypes sociaux (Collectif féministe point word-press point com, 27.03.2012). Autre exemple : Ou encore la proposition d'une députée PS de débaptiser l'école « maternelle », terme « genré », pour le remplacer par celui de « petite école » ou « première école » (Le Figaro point fr, 17.02.2013). L'adjectif est aussi moche que la théorie.

Selon la Bible, Dieu nous a faits hommes et femmes, selon les théories anglo-saxonnes, nous sommes multi-genres. Un grand pas pour le genre humain. Et elle est loin, la théorie du philosophe et psychanalyste Carl Gustav Jung, selon laquelle tout homme a une composante féminine inconsciente, qu'il appelle anima, et toute femme a une composante masculine inconsciente, qu'il appellle animus. Pour la grammaire, il y a quatre genres : masculin, féminin, neutre (qui n'a aucun genre : ni masculin ni féminin : on, quelque chose), et épicène (qui a les deux genres : les pronoms relatifs qui ou dont, par exemple, ou les prénoms Camille, Claude, Dominique, Anne... (★) Pour les anthropologues, il y a le genre humain, qui comprend le sexe masculin et le sexe féminin.

(★) Anne, prénom féminin la plupart du temps, et prénom masculin comme dans Anne de Montmorency, , où Anne apparaît comme un doublon de Johan ou Jean.

L'excellent Yaourt! a abandonné les sexes pour se mettre au genre dans ses forums. Si l'on clique sur le pseudo (pseudonyme ou surnom) d'un participant, on obtient l'une ou l'autre de ces deux informations, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, – suivi en cela par nombre de sites demandant des renseignements personnels :

Ça fait mal de lire « Gender : Female »

|

|

Et c'est parti ! Genre, et non sexe.

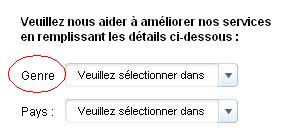

Et comment peut-on remplir les détails ?

|

Loteur demande à tous les citoyens français de

NE PAS REMPLIR les rubriques qui demandent quel est notre

genre, ou de

RAYER LA MENTION «

GENRE ». Nous avons un

SEXE, et non un

genre, malgré ce que veut nous imposer l'idéologie dominante anglo-saxonne.

En Suède, et aussi dans d'autres pays, certains parents adeptes de la théorie du

genre, taisent son sexe à leur enfant, « afin de ne pas le couler dans le moule d'un genre spécifique » (sic). Cet hermaphrodite asexué va construire son

genre à travers des identifications socio-culturelles (

sociétales), sans doute. Pour définir une telle démarche, loteur ne sait comment la qualifier : aberration ? délire ? manipulation ? simple

connerie ? désir de détruire à la fois la société, la famille et l'identité personnelle ?

Quelques exemples glanés dans la presse internet :

Gommer les différences homme-femme ? Des députés UMP veulent la création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion de la « gender theory » en France.... (Le Figaro point fr, 17.02.2013) A noter au passage que, ou pour faire plus branché, ou pour prendre de la distance, le rédacteur a écrit

gender theory entre guillemets, et non

théorie du genre. Extrait d'un manuel scolaire à propos du

genre : «

Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Cette identité sexuelle, construite tout au long de notre vie, dans une interaction constante entre le biologique et contexte socio-culturel, est pourtant décisive dans notre positionnement par rapport à l'autre. » On appréciera au passage le charabia administratif qui s'adresse à des enfants en âge scolaire. Et puis, c'est très pratique : untel est déviant sexuel – c'est la faute au contexte socio-culturel. On peut ainsi justifier la

pédophilie, tant honnie des bien-pensants. Autre exemple :

Pinki Pramanik, 26 ans, a été arrêtée le mois dernier à Calcutta, dans l'est du pays, après une plainte pour viol de la victime présumée, une femme se présentant comme sa compagne, qui l'a également accusée de mentir sur son genre sexuel (Le Monde point fr, 23.07.2012). De toute cette histoire tordue, il ressort que cette ancienne athlète féminine a changé de sexe (et non de genre) à cause d'injections de testostérone, et qu'elle a violé sa « compagne ». Encore un exemple :

On a demandé à un panel de 72 nouvelles personnes de mémoriser 80 images légendées, avec le genre de l'auteur (qui leur a été communiqué) (Atlantico point fr, 27.07.2012). Votre serviteur avait tout d'abord pensé que « le genre de l'auteur » avait un rapport avec le genre (type) des dessins présentés par chaque auteur ; mais non, apparemment, il s'agit du sexe de l'auteur. Encore une fois, néolangue + concepts anglo-saxons = imprécision et sources d'erreurs. Un autre exemple :

Toute chose étant égale par ailleurs (niveau d'éducation, origine familiale, statut d'immigration, genre) existe-t-il objectivement une pénalisation (emploi/salaire) des 20-30 ans par rapport à la génération des baby-boomers? (Slate point fr, 24.04.2014). Finis les sexes ; les genres débarquent chez les rédacteurs néo-crétins. Noter l'expression anglo-américaine

baby-boomers, pour les enfants nés après la guerre 39-45.

Un emploi du mot

genre qui a surpris loteur, et pêché dans les eaux troubles d'internet :

Peut-être que le gamin va juste s'installer à Londres, tranquille, pendant que Papa ira vivre près de Nice. Genre à Monaco... Comme à Monaco ou par exemple à Monaco, peut-être ? Autre exemple :

Elle évoque du bout des lèvres les "grosses conneries" commises avec son gang, les AK78 : "Genre brûler des voitures, taguer partout, frapper des gens. Genre mauvais souvenir. Pathétique. C'est vraiment pas une fierté." (Pure People point com, 11.12.2013, parlant d'une chroniqueuse de télévision).

Autre exemple, où le sens de

genre reste à définir :

Vous me direz : Encore ? Mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Et je vous répondrai : Oui. Pour faire genre. Pour faire genre = pour faire bien, pour se donner un genre ? Ces emplois abusifs font vraiment mauvais genre. Et puis, tant qu'on est dans la rubrique genre, loteur tient à signaler cet accord qui l'a étonné (mais les media nous ont habitués à pire) :

Gwyneth Paltrow a toujours été du genre discrète quand il s'agit de sa vie privée. (Public point fr, 17.03.2013). Loteur aurait plutôt écrit : ‘du genre discret’. Mais ça n'engage que lui.

Étymologie : genre, du latin genus, -eris : origine, extraction, naissance, espèce. Grec

γένος (génos) : naissance, genre, race, espèce.

Gens : ce mot semble, du moins chez les Canadiens, signifier 'personnes'.

4 gens en parlent peut-on lire sur un blog. Et s'il n'y a qu'une personne, comment disent-ils ? Un gen ? Une gen ? C'est gênant, car 'gens' est un collectif en français.

Emploi dépréciatif de « gens » : «

Je me rends compte que des gens ont été choqués, je saurai en tirer la leçon » (Mamy Tupolev, ancienne ministresse de la Défense, à propos de ses voyages en avion en Tunisie). « Des gens » ici est mis pour : “ certaines personnes ”, en langage poli.

Étymologie : gens est le pluriel de gent (voir rubrique

Gent). Vient du latin gens, gentis : race, peuple, nation. Gentes : les barbares, par opposition aux Romains. Cf. en français

les Gentils. Gens vient d'une racine *gen qui signifie : engendrer, naître. Cette racine *gen a donné gens, gentil, génie, engin, gonade, ingénu, etc. et tous les dérivés à partir de né, naître, nation etc. (avec chute du g).

Gens du voyage : on dirait que ça fait

chier suer les officiels, et les pouilleux de la

french TV, de dire 'nomades', 'gitans', 'bohémiens', 'romanichels', 'roms', 'tsiganes' ... Hé bien non, ils utilisent l'expression

gens du voyage, que ça fait beaucoup plus mieux et surtout

politiquement correct. «

Gens du voyage » ! On croirait parler de vacanciers ou du « Club-Med ». Celui qui n'est pas gitan est dit

gadjo (synonyme

raclo ; mais ce n'est pas pour cela une raclure).

Beaucoup de Français confondent les Roms, venant de Roumanie et ne parlant que roumain, et les Tsiganes, venant de Bulgarie, et parlant donc bulgare. Ce ne sont pas du tout les mêmes, évidemment, mais c'est plus commode de les confondre.

Question : quand il n'y a qu'une seule personne, que dit-on ? Personne du voyage ? Citoyen du voyage ? Ou tout simplement

gitan, comme avant ? Réponse : un Rom (ou

Rrom). Le vocabulaire français est devenu

con sous l'effet du

politiquement correct.

Étymologie : pour gens, voir rubrique précédente. Voyage vient du latin viaticum (neutre de viaticus : de voyage, dérivé de via : route), qui signifiait d'abord : provisions de voyage, argent pour le voyage, et ensuite : voyage tout court. Voyage et viatique sont des doublons.

Gent : cf. la “gent trotte-menu” (et non pas la gent crotte-menu) pour désigner les souris chez La Fontaine. A pris, peut-être sous l'influence des féminisations à outrance, la marque du féminin chez un grand nombre de scripteurs, au point d'être la forme presque exclusivement rencontrée dans l'expression “ la gent féminine ” :

Au cours de vos aventures, on vous a toujours vu fuir la gente féminine, n'avez-vous pas de pulsions amoureuses ? (Dialogus2 point org).

N'oublis [sic]

pas la soirée Girl Paris Vendredi 4 Avril 2008, à partir de minuit aux Quatre Vents. La soirée dédiée à la gente féminine, alors messieurs soyez élégants (Soon night point com).

Durant la même période, Clarke Gable fait sensation auprès de la gente féminine avec sa moustache virile (Le Figaro Madame).

Ça l'empêcherait de rejoindre le coagulât féministe qui pèse pas loin de 50% sinon plus de la gente féminine (Agora-Vox, 30.04.2011). Ou enfin ce texemple, tiré de l'actualité à propos de DSK :

Ses amis reconnaissent avec gêne que son attirance pour la gente féminine frôlait souvent l'obsession (blogue du Figaro, 20.05.2011). On peut aussi rencontrer la “ gente masculine ” :

Vous vous faites la complice de quelques féministes ultra-dures qui détestent la gente masculine (Agora-Vox, 05.05.2006). Ou bien encore :

Aujourd'hui celle qui entend devenir une créatrice de mode, jette un regard acerbe sur la gente masculine (Yaourt! citant Voici point fr du 28.10.2012). Le texte original de Voici point fr est :

Devenue une créatrice de mode, Zahia jette un regard acerbe sur la gente masculine, – ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Autre exemple, pioché dans l'excellent Fluctuat point Première point net du 12.11.2012 :

Lorsque la Prohibition est instaurée aux Etats-Unis (à partir de 1919), le bootlegger et le speakeasy (

★) font florès. En parallèle, le saloon (★) - un endroit réservé à la gente masculine - a pris du plomb dans l'aile. Et cet autre exemple, dans l'excellent Yaourt! citant Les quotidiennes point com du 09.01.2009 : Le plus célèbre des fox-terriers [Milou de Tintin] a tendance à se laisser distraire par la gente canine féminine (sic).

(★) En français dans le texte.

Peut-être que l'emploi féminisé de gent s'est fait à la suite de la série de films Les Visiteurs, où une actrice appelait abusivement gentes dames toutes les femmes à qui elle parlait. Dans ce cas gente est le féminin abrégée de 'gentil' en vieux-français.

Étymologie : du latin gens, gentis : race, souche, famille, peuple, nation, contrée, pays. Même racine qu'engendrer, générer, gendre ...

Gentrification : le terme "gentrification" est un néologisme et un anglicisme de mauvais aloi qui désigne le processus de transformation du profil économique et social d'un quartier urbain ancien au profit d'une classe sociale supérieure. Synonyme = embourgeoisement (Toupie.org, Wikipédia), boboïsation. Verbes : (

se)

gentrifier.

Le terme de «gentrification», importé d'Angleterre, désigne un processus de revalorisation des anciens quartiers populaires des grandes villes passant par la réhabilitation [sic]

du bâti et par l'afflux de nouveaux habitants de classes moyennes et supérieures (article d'A. Collet, Slate point fr, 30.10.2013)

On peut traduire gentrification par embourgeoisement, mise en valeur, « réhabilitation », boboïsation. Antonyme = paupérisation, dégradation, « ghettoïsation ».

Autre exemple :

Non, la gentrification en Seine-Saint-Denis n'est pas un mythe. [...]

Assimilant un peu rapidement la perspective des chercheurs à celle des élus qu'ils critiquent, les auteurs leur attribuent un discours simplificateur et généralisant faisant de la gentrification la principale mutation en cours en Seine-Saint-Denis. [...]

s'il serait faux d'affirmer que Bondy ou Bobigny se gentrifient, il serait tout aussi inexact de prétendre que partout dans la communauté de communes les phénomènes prépondérants sont l'afflux massif d’étrangers extra-européens et le départ des classes moyennes. [...]

Dans le cas du Bas Montreuil, les premiers gentrifieurs des années 1980 ont représenté une opportunité pour la revitalisation d'un quartier très durement frappé par la désindustrialisation (Slate point fr, 30.10.2013). Noter le néo-substantif

gentrifieur.

Gentrification = embourgeoisement (réhabilitation) ; se gentrifier = s'embourgeoiser ; gentrifieurs = (personnnes qui appartiennent à une) classe plus aisée.

Encore un exemple :

La recomposition des marches des fiertés [sic ; il s'agit de parades homos]

à Montréal reflète les divisions du mouvement LGBTQ autour de la commercialisation à outrance de la culture gay [sic]

ou de la gentrification des quartiers. [...]

En pleine gentrification, le Village de Montréal suit à peu près la même évolution que le non moins célébre West Village de New York (Slate point fr, 30.08.2014).

Noter « culture gay » : mouvement homo ? Culture = ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation, une société humaine, voire à un groupe humain. Emploi à contresens, comme d'habitude chez la gent pisse-copie.

Géographie : les Étazuniens, qui prétendent dominer le monde, ont de surprenantes notions de géographie : ils confondent l'Espagne et l'Italie, ils mettent Toulouse à la place de Grenoble, ils placent la France en Afrique etc. Mais nos personnalités politiques françaises font tout aussi bien : une ministresse, détentrice d'un D.E.A. de géographie, place le Japon en latitude Sud ; un président confond la Chine et le Japon, la Tunisie et l'Égypte, voire invente un nom de pays. Un ancien des services secrets (Alexandre de Marenches,

Dans le secret des princes) affirmait : « Pour comprendre l'histoire, regardez la géographie ». Doit-on en conclure que nos personnalités politiques actuelles n'ont aucun sens de l'histoire (

★) ? Et donc aucun sens politique ?

(★) C'est peut-être en relation avec cela que les manuels d'histoire français sont de plus en plus allégés.

Gérer : de nos jours, nous sommes tous des gestionnaires, et nous gérons notre temps, notre argent, nos comptes, notre carrière, notre avenir, notre corps, notre santé, notre couple, nos relations sexuelles ... loteur en passe, et des meilleures. Verbe passe-partout au même titre que le verbe

faire ou générer (voir plus haut), et donc à bannir. Les dictionnaires, ça existe pour trouver le mot ou l'expression exacts. L'ennuyeux, avec ce genre de verbe, de même qu'avec toutes les expressions de la

novlangue, est que l'on s'y habitue tellement qu'il devient par la suite difficile de s'en détacher et de prendre le recul nécessaire pour trouver le mot correspondant.

Quelques exemples.

Dominer :

En véritable coach, cet ingrédient issu du lait est le compagnon idéal pour mieux gérer votre stress (Lactium point fr).

Maîtriser :

De l'introverti rougissant à l'exubérant permanent, chacun de nous gère à sa manière ses émotions (Doctissimo point fr, 27.06.2013).

Organiser :

Les semaines passent et les services en ligne permettant de gérer ses tâches en suivant la méthode de David Allen (GTD) ou non continuent à se muliplier (Outils froids point net).

Administrer,

s'occuper de :

gérer la planète (un site

ékolo).

Voici d'autres exemples.

Supporter :

Mi-septembre, mes maux de ventre devinrent de plus en plus difficiles à gérer (un blogue consacré à la santé).

Les sauces à base d’œufs ou de lait vont très mal gérer leur passage dans le congélateur (Yaourt pour elles, 25.10.2012). Comme si une sauce pouvait être capable d'un acte réfléchi !

Se débrouiller :

Je peux très bien gérer cela (un blogue).

Utiliser (au mieux) :

Nous vous conseillons de lire le Guide pour apprendre à gérer les résultats (manuel du programme Spybot).

Prendre en charge :

L'équipe qui gère la communication du candidat n'a en revanche pas franchement apprécié de retrouver ces clichés dans ce type de presse (Pure Media (Ozap) point com, 04.05.2012).

Être confronté à :

En devenant veuve, elle n'avait pas à gérer les inconvénients d'un divorce (un forum).

Affronter :

J'ai toujours eu naturellement tendance à protéger mes enfants, mais de la mauvaise manière: En leur évitant les risques au lieu de leur apprendre à les gérer (un blogue).

Faire face à :

Comment allez-vous gérer le cas de Dominique Strauss-Kahn ? (Acrimed).

Comme il a été dit plus haut et à plusieurs reprises dans ce glossaire, l'emploi de néo-verbes passe-partout (contrôler, gérer, générer, initier, revisiter...) dispense agréablement de réfléchir et de trouver le terme juste.

« Gérer l'affect » : néo-charabia regrettable, avec risques de confusion de sens.

Pourquoi pas dominer ou maîtriser (gérer) ses sentiments ou ses émotions (l'affect) ?

Affect : tout état affectif (vocabulaire de la psychologie).

En français ‘normal’,

gérer veut dire : administrer ou diriger (gérer une entreprise).

Talleyrand se railla cruellement un jour d'un homme qui se vantait de parler plusieurs langues : « Alors, vous avez plusieurs mots pour une idée ? » De nos jours, en

novlangue, c'est le contraire : on a un seul mot pour plusieurs idées. (Voir

contrôler,

initier,

générer,

revisiter,

tacler...)

Le substantif correspondant est

gestion, dont la polysémie est également effarante.

Étymologie : du latin gero, gestum, gerere : porter, exécuter, accomplir, administrer. Substantif : gestio, -nis : gestion.

Germollet (

Irène) : sociologue et psychanalyste française d'obédience junguienne (1895 - 1987), très imprégnée de la pensée de Carl-Gustav Jung et de Mircea Eliade, et à qui l'on doit le concept de

synchronicité historique (un événement historique n'est pas dû au hasard, mais est provoqué par un substrat socio-culturel prédéfini, et obéit à des cycles répétitifs). Elle a aussi jeté, d'une certaine façon, les bases du néo-crétinisme en affirmant avant

Orwell et

Klemperer que pour tromper et dominer les foules, il fallait falsifier le langage. Ouvrages principaux :

Histoire et synchronicité (1931),

Le discours de la dictature (1939),

Langue et territoire (1961).

Giboulées : normalement, les giboulées, ce sont des pluies, parfois accompagnées de neige ou de grêle, qui ont surtout lieu au début du printemps :

les giboulées de mars. Maintenant les présentateurs et présentatrices des bulletins météos de la

french TV emploient ce terme au lieu de chute de neige. Entendu lors des prévisions météorologiques avant le journal télévisé en janvier 2007 :

Des giboulées de neige sont à prévoir sur le Jura... Voir

Précipitations.

Étymologie : obscure.

Gilet (jaune) : le crétinisme étatique et européen a frappé fort en obligeant tous les automobilistes à se déguiser en clowns jaunes par le port d'un gilet fluorescent en cas d'accident. Ce gilet doit toujours être « à portée de la main » dans toutes les automobiles, de même que le fameux triangle rouge. Courant octobre 2008, soit à peu près 15 jours après l'obligation pour chaque automobiliste de détenir un gilet et un triangle, un conducteur est mort, happé par un véhicule, tandis qu'il tentait de placer le fameux triangle à la distance réglementaire derrière son auto, – bien qu'il portât le fameux gilet jaune fluo. Combien de morts faudra-t-il pour abroger cette loi ? L'exercice est en effet risqué, – sur une autoroute ou un boulevard périphérique –, que de placer à la distance voulue le triangle, qui est aussi stable qu'un ancien gouvernement italien.

Étymologie : (sous toutes réserves) gilet serait un emprunt à l'arabe maghrebin galika : camisole portée par les esclaves chrétiens sur les galères, mot lui-même emprunté au turc yelek : camisole sans manches.

Jaune, du latin galbinus : vert pâle, jaune. D'une racine indo-européenne, qui a donné en anglais yellow, en allemand gelb, en russe жёлтый (joltyi).

Gimmick (anglicisme, prononcer

gɪmɪk ou guimique) : il faut maintenant un dictionnaire d'anglais pour lire un article français. C'est ainsi que loteur, qui est un grand ignare, est tombé sur ce titre d'article dans Le Monde point fr du 18.05.2012 : Le "media bashing", gimmick de meeting. S'ajoute à la laideur et à l'horreur phonétique de ce titre le fait qu'il est totalement incompréhensible. Autre exemple : Tu déconnes ou quoi ? Le noir et blanc, le muet, le format 1:33, c'est juste un gimmick (Bakchich point info, 11.10.2011). Il faut se précipiter sur Wikipédia pour avoir la signification de cet étranger sans papier : ... « c'est un anglicisme qui désigne un élément scénaristique (sic), musical ou visuel (une action, une attitude, un trait de caractère, une expression vocale caricaturale, une phrase musicale etc.) que l'on retrouve de façon récurrente et/ou répétitive dans une série, une bande dessinée »... Stéréotype ? Leitmotiv ? Refrain ? Élément répétitif ? Le dictionnaire Harrap's de loteur traduit plus simplement par truc ou astuce. Quant au dictionnaire Oxford de loteur, il propose : gadget ou combine.

Alors, que veut dire gimmick : un truc ou un élément répétitif ? Et puis comment traduire media bashing : cracher sur les media ? Dénigrer les media ? C'est en tout cas sur les « journalistes », qui osent écrire de telles horreurs, qu'il faut cracher. Autre exemple, trouvé sur un article web et, évidemment, sans traduction : A l'occasion des 50 ans de la sortie du 1er James Bond au cinéma, GQ a recensé les 25 gimmicks qui ont forgé le style de l'agent secret le plus connu au monde (magazine GQ, 02.10.2012). Noter connu au monde au lieu de « connu du monde ». Gimmick est ici difficilement traduisible pour loteur : les trucs, gadgets, équipements... classiques, traditionnels, inévitables, qui reviennent comme un leitmotiv dans chaque film ? Car l'article énumère des choses que le spectateur voit classiquement dans un film de James Bond. Et comme loteur l'a maintes fois répété : le néo-vocabulaire actuel est moche, flou, imprécis ; nous avons affaire au néo-crétinisme

Étymologie : d'après Etymonline : « Amer.Eng., perhaps an alteration of gimcrack, or an anagram of magic ». Voilà qui éclaire tout.

Girly (anglicisme, prononcer gɜ:lɪ ou gueûli) : ce mot anglois signifie, pour quelques esprits originaux, quelque chose qui n'existe sans doute pas pour eux en français. En effet même si le mot « féminin » existe dans notre langue si pauvre, certains individus utilisent girly, pour parler de quelque chose de ... féminin, d'efféminé, avec un côté mièvre ou petite fille. Un exemple pêché au moulinet : Ils ont aussi leur côté girly (un forum, en parlant des hommes qui font la vaisselle ou croisent les jambes). Ou bien, ce titre, harponné sur internet : Cara Delevingne : Fidèle à elle-même, Taylor Swift était en look preppy girly (Melty fashion point fr, en français dans le texte). Vérification faite, le style (et non le look) preppy correspond à peu près à B.C.B.G., qui est trop long à dire ou à écrire.

Étymologie : girly, littéralement girl-like : comme un fille. Le dictionnaire Harrap's de loteur ne connaît pas girly, mais il existe l'entrée girlish : féminin, efféminé. Adjectif dérivé de girl : fille. Le girly est une tendance, une mode pour de très jeunes filles, « trop jeunes pour les garçons, trop vieilles pour les jouets » (too young for boys, too old for toys), où tout est axé sur le rose, le mièvre, le cucul, – style poupée Barbie. D'une racine germanique signifiant : enfant, ou le petit d'un animal. Vieil anglais gurle ou girle : enfant (garçon ou fille). Origine inconnue.

Givré : synonyme de fondu dans le sens de fou, dérangé, à côté de ses pompes. Ainsi, en français, on peut être à la fois givré et fondu. C'est la loi de la relativité générale appliquée à la langue. "Complètement Givré(es)" est une comédie moderne qui traite d'un sujet de société actuel (Billet réduc point com).

Étymologie : inconnue.

Glacé : loteur a été surpris de lire dans un

webzine féminin (loteur lit de tout pour sa culture) :

Mais sous ses allures de conte de fées, l'histoire est moins glacée qu’il n'y paraît (Yaourt pour elles, 21.08.2012, à propos de K. Middleton). Pour loteur, l'adjectif

glacé n'est pas spécialement positif, et il a fallu l'aide de son ami pâtissier pour comprendre qu'il s'agissait d'une allusion au

glaçage en pâtisserie, c'est-à-dire à cette technique qui consiste à recouvrir un gâteau d'une fine pellicule de sucre glace battu avec du blanc d'œuf, pour faire apparaître le gâteau beaucoup plus attirant. Histoire moins glacée = histoire moins romantique ? moins dorée ? On a sans doute affaire à une fan de

Master Chef.

Étymologie : glacé, participe passé du verbe glacer, dérivé de glace. Glace vient du latin glacies : glace, glaçon ; dureté, rigidité. Verbe glacio, glaciatum, glaciare : geler. Racine indo-européenne *gel : froid. Sanscrit :

जल (jala) : engourdi ;

जल् (jal) : devenir eau, se liquéfier.

Glamour (anglicisme, prononcer

glæmə(r) ou glémeur) : charme, mot pris comme adjectif invariable, comme chez les Anglo-Américains. Une femme « glamour » est une femme belle et séduisante, sensuelle, érotique. On rencontre ce terme dans les magazines féminins et chez les gens et les gentes branchés et distingués, dans le sens de 'charme', 'charmeur', 'charmant', 'séduction', 'séduisant', 'romantique', voire – en utilisant un anglicisme démodé – 'qui a du sex-appeal' etc. Le glamour, semble-t-il, c'est un charme un peu trop étudié, maniéré, affecté. Ce terme n'a rien à voir ni avec le GLAM (un truc de l'Armée de l'air française) ni avec amour. De l'anglo-américain glamour (anglais) ou glamor (américain) : charme, séduction, comme dans le titre en anglais du film de Luis Buñuel : Discreet Glamour of The Bourgeoisie (Le charme discret de la bourgeoisie).

Des exemples à la pelle : Les journalistes ont insisté sur le côté glamour (entre Nicolas et Cécilia) de la passation de pouvoir (entendu à la french TV). Ou encore : La première surprise que l'on a lorsqu'on débarque au Sofitel de New York, immeuble d'une trentaine d'étages, ni vraiment moche ni vraiment glamour, situé 44e Rue (Le Figaro point fr, 17.05.2011). Glamour : beau ? attirant ? séduisant ? Et comment un immeuble peut-il être glamour ? Et puis comment traduire le mot glamour dans cette phrase extraite d'un magazine féminin : On a toutes envie de briller un peu de temps en temps, alors oui on l'avoue, on cède au glamour des paillettes ? Attrait, charme, fascination ? Autre exemple, étonnant : L'arrivée de Beckham au P.S.G. donnera une touche glamour (Foot 01 point com, 21.02.2013). Sans blague, il va faire bander nos divins fouteballeurs ? Et sur une télévision publique, une présentatrice parlait de lingerie féminine glamour et sexy. Quelle est la différence ? Exemple ridicule, entendu sur A2 (10.09.2012) : La cocaïne s'est démocratisée (sic). Elle n'est pas aussi glamour qu'avant. Or, dans le reportage, il s'agissait tout simplement de montrer que la cocaïne se répandait, parce qu'elle était devenue moins chère qu'avant. Elle avait donc davantage d'attrait pour les drogués. Maintenant, que prendre de la drogue soit un acte « démocratique », c'est une autre histoire, qui doit bien faire rigoler la brigade des stups. Tiens, encore un exemple avant l'autoroute : Les couples glamour de Roland-Garros : Maria Sharapova, Andy Murray, Novak Djokovic. Le monde de la balle jaune est également celui du glamour : si les joueurs et joueuses ont du charme et de l'élégance, ceux et celles qui partagent leur vie ne sont pas en reste (Télé-Loisirs point fr, 05.06.2015). Dans la première phrase, glamour a une fonction d'adjectif (invariable), dans la deuxième une fonction de substantif. C'est l'anglo-saxonnisation du français.

Le mot glamour a tendance à envahir le vocabulaire de nos contemporains, qui se restreint de jour en jour ; glamour s'emploie certes dans les sens de charmant, séduisant, attirant, mais aussi de beau, de joli, d'agréable, ragoûtant, propre ... Ainsi sous le titre : Des révélations pas très glamour, un magazine web prétend que telle vedette ne se lave pas très souvent – ce dont se fiche totalement. On a déjà eu l'occasion de la dire : les néo-mots signifient tout un tas de choses. Noter également que glamour est dans cet exemple invariable.

Le succès actuel du mot tient sans doute à sa rime avec 'amour'. De plus, ce mot est invariable : pas de singulier ni de pluriel, pas de masculin ni de féminin ; une aubaine pour les illettrés et les incultes qui composent la majorité de la racaille sévissant sur les antennes et dans les magazines. La néo-crétinerie du jour (A2, 24.11.2010, 07h) : un légume glamour ! Un concombre, peut-être ? Du reste, est qualifiée de glamour toute chose séduisante, attirante, agréable à regarder : L'organisation EWG estime que pour faire de petits déjeuners sains, il est préférable de privilégier les céréales entières non transformées, au packaging généralement moins glamour (Le Figaro point fr, 14.12.2011). Noter l'expression pléonastique : « il est préférable de privilégier » (il faut préférer, il vaut mieux choisir). Autre exemple : Les dix cabriolets les plus glamour (chronique automobile Yaourt). Bon, le néo-rédacteur n'a pas écrit : le top 10 des cabriolets glamour, c'est déjà ça.

Un plat pas très glamour

Le charme va maintenant se nicher ...

... dans les plats de spaghetti.

L'on observe maintenant la tendance à écrire «

glam' », avec l'apostrophe, à la façon des Anglo-Américains.

Ambiance glam'écolo (sic)

pour l'édition 2009 du calendrier Pirelli.

Superlatif super-néocrétin :

glamourissime (sic).

Nourris à base de chips, sodas, cookies ou pizzas (en témoigne la récente virée de la famille dans la glamourissime cité balnéaire du Touquet qu'elle adore), Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne font ce qu'ils veulent de leurs parents... (Gala point fr :

Le bad trip de Brad Pitt, à propos des rejetons de celui-ci, aux prénoms étranges).

Verbe

glamouriser (sic), comme dans cet exemple :

Rihanna, Angelina Jolie... Les tatouages de stars se glamourisent (Plurielles point fr, 18.06.2012). Autre exemple, pêché dans Yaourt! pour elles :

Des défilés aux people, les tatouages se glamourisent et deviennent des détails fashion uniques. Il faudra expliquer à loteur ce que sont des

détails fahion uniques.

Étymologie : origine anglaise : charme, séduction, venant d'un ancien mot français signifiant enchantement, magie. Dérivé de grammar, dans le sens d'études de magie, études occultes. Cf. le mot français grimoire.

Glamourette (néologisme propre à loteur) : histoire d'amour avec une femme glamour.

Pour une glamourette, Qui passait par là, J'ai perdu la tête, Et puis me voilà... (c/c Lény Escudero).

Glaner, glanage : glaner, en français "normal", c'est ramasser les épis de blé laissés par les moissonneurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu défend aux propriétaires de glaner leurs champs (et ce, pour qu'il reste du blé pour les pauvres). Mais en vertu de la

dégradation du vocabulaire dont sont responsables certains agents de l'administration (française, s'il vous plaît), le mot

glaner signifie maintenant ramasser dans les poubelles, faire les poubelles. Exemple :

Le maire UMP, Jacques Jean-Paul M., a décidé, devant l'augmentation de ces actes, de prendre un arrêté pour "préserver son centre-ville". Ce nouveau texte, intitulé "mesures relatives à la salubrité publique" proscrit notamment le glanage, c'est-à-dire le fait de se servir dans les poubelles (L'Express point fr, 12.10.2011). Et plus loin :

Le glaneur peut être conduit au commissariat ... où il va côtoyer d'autres

glandeurs glaneurs ? Autre exemple :

Mais certaines associations sont choquées par ce décret qui, selon elles, va toucher les plus pauvres, qui glanent pour se nourrir (Reuters, L'Express point fr, 12.10.2011). Les pauvres et les clodos sont devenus, aux yeux de l'administration, des glaneurs pour se nourrir. Nous voilà revenus aux temps des moissons et des moissonneurs. Loteur avoue sans vergogne qu'il a déjà ramassé des objets dans les poubelles (plats, assiettes, outils) qui y avaient été jetés. Les poubelles sont parfois une mine pour ceux qui les fouillent.

Tout au contraire, le mot

maraude, qui était péjoratif, est devenu positif, et désigne maintenant les patrouilles en quête de sans-abri ou de prostituées pour leur apporter quelque réconfort.

Étymologie : du bas latin glenare : glaner, mot peut-être d'origine gauloise.

Glandouille : désœuvrement, paresse. Mot mi-vulgaire, mi-familier mis à l'honneur par une sous-ministresse à quelque chose, et qui critiquait de façon piquante le comportement typique des jeunes banlieusards (= jeunes délinquants) fébrilement occupés à ne rien faire. «

Je vous le dis très cash, maintenant il faut agir. Il est hors de question qu'on continue à se la raconter sur la question des banlieues. (...) Tolérance Zéro contre la Glandouille » (= on ne peut plus tolérer le désœuvrement – et les actes d'

incivilité qu'il provoque), clame haut et fort cette sous-ministresse. Hé non, on ne peut plus

se branler tranquillement les

couilles, molester les passants, violer les filles ni brûler des voitures. Voir

Cash,

Putain.

Étymologie : d'après le verbe glander : ne rien faire, perdre son temps (1941), diminutif : glandouiller.

Glauque : bleu sombre tirant sur le vert ; synonyme : pers [voir la couleur de fond de cette rubrique] : « La mer nous regardait de son œil tendre et glauque » (Apollinaire). Cette couleur, pourtant jolie, a donné chez les néo-crétins – allez savoir pourquoi ! – comme sens dérivés : trouble, lugubre, sordide, louche, obscur, pas fréquentable, étouffant, nauséeux, désagréable, repoussant, répugnant, dégoûtant, sinistre, gênant, écœurant (etc.) La phonétique y est peut-être pour quelque chose. Il donne de longs développements glauques. Une atmosphère glauque. Un site internet va même jusqu'à titrer : « La pipolepolitique, ou le syndrome de la propagande glauque ». Autre exemple, bizarre, trouvé au hasard des pérégrinations de loteur sur l'internet : ... bref un réservoir de voix glauques et au rabais pour des élections qui dans leur version législatives (sic) sont, rappelons-le, truquées. Des voix glauques ? En politique il y a le rose (socialisme), le rouge (communisme), le bleu (droite), le marron (extrême droite), le noir (anarchie), le vert (secte Ékolo), et même le blanc (les royalistes). Mais le glauque, morbleu, palsambleu, quel parti est-ce ?

|

|

Pallas-Athéna, par Botticelli

|

|

Superlatif glauquissime (sic) : Seven parce que c'est un chiffre porte-bonheur et parce qu'il y a 7 lettres dans je t'aime. C'est joli mais ça sonne aussi comme le titre du film glauquissime avec Brad Pitt qui poursuit un psychopathe... (The Huffington Post, 09.06.2011)

Athéna, la belle déesse aux yeux pers (γλαυκωπις : glaukôpis), déesse de la raison, de l'artisanat, de la guerre ordonnée et structurée, n'aurait pas été enchantée de savoir que la couleur de ses yeux devînt synonyme de quelque chose de malsain. Néo-crétins, méfiez-vous de la vindicte de la déesse !

|

|

Étymologie : du grec γλαυκός (glaukos) : brillant, étincelant, puis vert pâle. Racine γαλ (gal) : briller. Cf. en français glaucôme.

Globalisation (néologisme, XXe siècle) : terme anglo-américain signifiant : « impérialisme à l'échelle mondiale, à l'échelle de notre globe ». Et, comme pour le communisme, le bilan de cette fameuse globalisation ne saurait être que

globalement positif. Exemple :

L'ambition du master économie internationale et globalisation est de former les étudiants à réfléchir, agir et décider dans ce contexte profondément marqué par l’internationalisation des systèmes économiques et des entreprises (énoncé en pseudo-français d'un programme de l'Université Paris 1, France). Voir

Mondialisation, terme bien plus adapté à la réalité que ce terme véhicule que

globalisation, malgré toutes les réticences de notre Danube de la pensée, à savoir Berny Hénard-Lévi.

Avec l'adjectif verbal

globalisant :

Sydney, Toronto : bienvenue dans des villes globalisantes (titre d'un article de Café Babel point fr, 06.03.2006).

A donné également l'adjectif néo-crétin

global, au sens de mondial ou qui concerne la mondialisation :

Commerce global. Autre exemple :

Teleperformance France est l'expert global (spécialiste mondial ?)

en Management des centres de contacts en France (c'est en France, et c'est global ?). Dans tout ce charabia, on notera au passage la majuscule à

management (= gestion), procédé typique des anglo-américains ; et l'emploi d'

expert au lieu de "spécialiste".

Un produit de la globalisation : notice rédigée en huit langues

(le globish ne triomphe donc pas partout).

Et puis surtout : « Produit au Japon, emballé au Mexique ».

Il faut croire que malgré le transport, ça coûte moins cher.

Adverbe

globalement :

Son absence [de V. Trierweiler]

a été extrèmement remarquée, notamment par la presse britannique et plus globalement européenne (Le Parisien, 11.07.2012). Globalement : principalement, surtout ?

ℜappel : globalement veut dire : dans sa totalité. On ne peut donc avoir la forme :

plus globalement.

Étymologie : en français, la globalisation est un terme de psychologie ou de philosophie, et désigne le fait de percevoir, de concevoir quelque chose comme un tout. La méthode

globale dérive de ce brillant concept. Dérivé de l'adjectif global, venant lui-même de globe, du latin globus : globe, boule, sphère. Globus terræ : globe terrestre.

Globish (anglicisme, néologisme) : il s'agit d'une forme élémentaire d'anglo-américain, limitée à quelques centaines de mots, avec une syntaxe simplifiée, complétée par quelques procédés pratiques de formulation pour mieux se faire comprendre (gestes, exclamations, grognements, borborygmes, onomatopées, dessins explicatifs approximatifs, signaux de fumée) pour communiquer. Ce mauvais ersatz d'anglais sert aux communications internationales, c'est la langue de la mondialisation. En bref, une sorte d'espérantenglish compréhensible par le monde entier. C'est la

néo-langue des boutiquiers du capitalisme, de la distribution commerciale, de la « culture », – ou plus exactement du divertissement (

entertenmaint). Pour plus de précisions sur ce merveilleux outil de communication :

www.jpn-globish.com.

Tout bien pesé, on ne pense et ne s'exprime bien que dans sa langue maternelle ; le

globish imposé de fait par la ploutocratie anglo-américaine dans les réunions internationales est devenu un instrument d'absence de communication (« non-communication » en novlangue), dominé par les Étazuniens et les Anglo-Saxons, qui détournent tout à leur profit. Pour l'Europe, une langue unique – le globish – est un appauvrissement culturel, tout comme la monnaie unique – l'euro – a été un appauvrissement financier. Il faut, si l'on veut absolument une seule langue de communication, une langue

neutre, telle que l'a été le latin (langue morte) pendant longtemps, – et non une langue de domination, comme l'anglo-américain. L'esperanto pourrait-il remplir cette tâche ?

Les journalistes, les rédacteurs et rédactrices d'articles, les publicitaires, les chefs d'entreprise imposent peu à peu le globish : informations truffées d'anglicismes, articles rédigées moitié en français, moitié en globish (c'est une spécialité des magazines féminins et des magazines techniques), réclames (publicités) en globish dites avec un accent effroyable ... tout se ligue pour instiller petit à petit l'usage de cette langue de

.jpg)

dans les cerveaux des citoyens. Tous ces gens-là sont complices pour aggraver l'avilissement de notre langue. Il devrait être prévu des sanctions pénales contre eux. Un conseil (gratuit) de loteur : si vous voulez blablater en globish, lisez les magazines féminins, les magazines de mode et les magazines de ragots (presse «

people »). Vous serez servis.

Origine : "mot-valise" formé à partir de global + english. Global, fait de globe + suffixe -al. Le mot anglais globe vient du français globe, emprunt au latin globus : globe, boule, sphère. English, venant des Angles, nom d'une tribu germanique. Angle, d'un mot *angul : hameçon, car la région où habitaient les premiers Angles dans le Jutland était longue et fine comme un hameçon (étymologie donnée par etymonline.com). Cf. en anglais to angle : pêcher à la ligne. Les Anglois seraient donc à la base un peuple de pêcheurs, de hameçonneurs.

Glossy (anglicisme, prononcer glɒsi) : il faut maintenant un glossaire pour comprendre le charabia des publicitaires. Vous regardez la french TV, c'est l'heure de la pub. Une jolie dame à l'inimitable accent frangliche vous parle de glossy-glossy. C'est-y quoué ? vous demandez-vous dans votre inimitable patois berrichon. C'est tout simplement un rou - ge à - lè - vres à l'effet brillant et dévastateur. Bon, pourquoi pas simplement vernis, brillant, luisant, lumineux ? Hébé, parce que c'est plus vendeur (= commercial). La novlangue et la french TV vous désapprennent le français. C'est le "bénéfice secondaire" du glorieux capitalisme néo-libéral.

Lu sur un magazine féminin ce morceau d'anthologie : « Mais les deux jeunes actrices ont un potentiel beauté énorme, à ne surtout pas dissimuler ! On aime leur teint hâlé, rehaussé d'un blush gourmand, leurs lèvres pulpeuses glossées et leurs yeux sombres cerclés de khôl. » (Purielles point fr, 13.07.2011). Bizarre, ici l'expression « potentiel beauté » au lieu de « capital beauté ». Enfin, c'est peut-être loteur qui n'y connaît rien.

Étymologie : d'un mot d'origine scandinave signifiant flamme.

Gloussements : dans les réclames publicitaires télévisées, la parole, les arguments logiques n'ont plus de place. L'on a de plus en plus affaire à des cris, des hurlements, des borborygmes, des ricanements. Telle réclame pour une marque de restauration rapide n'utilise que les gloussements, les ricanements entre deux ou plusieurs personnages en carton pour vanter la « qualité » des ses produits. Peut-être est plus drôle, plus rigolo (

fun)... Pour la démo, regardez vos écrans de télé, surtout à l'heure des repas. Voir

Cris,

Hurlements,

Péter.

Glue (anglicisme, se prononce normalement glu: glou, avec un 'ou' long) : le mot 'glu' existe bien en français (matière visqueuse extraite de certains arbres) dans le sens de colle, par exemple attraper des oiseaux avec de la glu. Mais la graphie anglo-américaine glue, pour désigner de la colle forte, s'emploie de plus en plus à cause de certaines marques qui emploient systématiquement cette orthographe. Comment enlever de la glue sur fenêtre PVC ? demande une internaute. Tant il est vrai que l'anglais est ‘collant’. Autre exemple, avec l'orthographe anglo-saxonne : Le ticket d'entrée dans la galaxie Google, c'est l'identifiant de l'utilisateur : son adresse e-mail. Cette adresse va très vite servir de glue entre les différents services de Google (Reflets point info, 12.03.2013). Ici, glue est pris dans le sens de ‘lien’ (enfin... peut-être)

Augmentatif : super-glue, dans le sens de colle forte. On passe dans une enceinte les objets avec les empreintes, la technique appelée « fumigation » ou « cyano-acrylate » consiste a faire chauffer de la super glue jusqu’à ce qu'elle se vaporise (Criminologie 2 B point blogsport point fr).

Étymologie : du latin gluten ou glutinum : colle, glu. Cf. en français gluant, gluten, agglutiner.

G.M.T. : ce sigle, qui signifie Greenwich Mean Time (Temps [au soleil] Moyen de Greenwich) est illégal en France depuis le décret d'août 1979, où il a été remplacé par les dénominations T.U. (Temps universel) ou T.U.C. (Temps universel coordonné). Il est cependant encore utilisé par toutes sortes de personnes. Les journalistes (A.F.P., etc.) et les surdoués de la secte Micromou, toujours à la pointe du progrès, utilisent encore nostalgiquement l'appellation G.M.T.

Go-between (anglicisme, prononcer gəʊ bɪtwi:n ou plus simplement go bitvouine) : intermédiaire (cet anglais mot s'imposait vraiment, car le mot 'intermédiaire' est inconnu de la plupart des Français). Entendu à la french TV de la bouche du truculent L'or en Truquier : C'est le ministre qui joue le rôle de go-between entre les personnages. Il semble que cette anglaise expression connaisse quelque faveur auprès de certains français journalistes, témoin cette phrase piquée avec la fourchette à néo-crétinismes de loteur : A Roland-Garros, Perry jouera les go-between entre la mafia russe et l'establishment londonien... (Le Monde point fr, 07.04.2011).

Origine : du verbe anglais to go : aller + between : entre. Etymologie de go = vieille racine saxonne *gan, du proto-indo-européen *ghe : laisser aller. Between selon Etymonline : mercian betwinum, from bi- "by" (see be-) + tweonum, dative plural of *tweon "two each" (loteur a la flemme de traduire).

Go-fast (anglicisme, prononcer gəʊ fa:st) : moyens rapides d'acheminent de la drogue : hors-bords puissants, véhicules terrestres rapides : En Europe, depuis le début des années 1990, la pratique du go fast s'est développée sur route, avec des voitures de grosse cylindrée, souvent volées (blogue du Figaro point fr, 30.12.2011). Loteur a rencontré cet anglicisme laidissime dans un contexte bizarre : Merah était déjà connu des services de police pour s'être fait arrêter à des contrôles policiers, notamment au Perthus : à ce moment-là il fait, je le rappelle dans le go-fast (article d'Agoravox sur Merah, 10.08.2012). Mais que fait-il donc, Merah ? L'objet de surveillance policière ? Non, il achemine de la drogue en go fast, et l'expression ‹ faire dans le go fast › signifie élégamment utiliser un go fast. Non seulement le rédacteur utilise des mots anglais mais, en plus, il faut tout deviner. La ponctuation mal maîtrisée (virgule manquante après je le rappelle) est source de confusion.

Godwin (

Point ~, Godwin se prononce

gɒdwi:n) : point avec lequel une discussion est close, au-delà duquel on ne peut plus avancer car la discussion se termine par « nauséabond », « facho », « nazi », « Hitler », « camp de concentration ». C'est la « reductio ad Hitlerum » ... C'est un point au-delà duquel on ne peut plus rien dire ni écrire. Ainsi, l'ancien humoriste Guy Bedos a atteint son point Godwin en comparant Marine Le Pen à Hitler (élections de décembre 2015).

Mais nos zélites, elles non plus, ne dédaignent pas manipuler le point Godwin. Ainsi la porte-parole de la gauche Najat Belkassem a parlé de méthodes nazies à propos de la droite : PARIS - 11 fév 2014 - La porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem a estimé mercredi que les critiques du président de l'UMP Jean-François Copé étaient comparables dans l'esprit aux autodafés nazis (Actu . Orange . fr). Ainsi la commissaire européenne aux Droits de l'Homme, Viviane Reding, a critiqué la France à propos de sa politique concernant les Roms. Elle a comparé cette politique aux pratiques nazies. Ainsi le député martiniquais Serge Lechtimy a parlé de nazisme et de camps de concentration pour critiquer la politique du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Ainsi le dictateur turc Recep Erdogan a parlé de nazisme à propos du refus des Pays-Bas de recevoir un ministre turc venu tenir un meeting, et accusé l'Allemagne de vouloir rétablir les chambres à gaz. Ce même dictateur Erdogan vantait Mein Kampf comme étant un « très bon livre ». Ainsi le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré : « En ce qui concerne le gaz sarin, il (Hitler) n'a pas utilisé de gaz sur son propre peuple de la même façon qu'Assad »... (dépêche A.F.P., 12.04.2017).

Quant à l'élection présidentielle de 2017, elle a connu un déferlement de propos « godwiniens » de la part des opposants à Marine Le Pen. Les sots assimilent volontiers un parti de droite français à la barbarie nazie. Ils retardent de 70 ans ; mais c'est là le propre de la sottise. N'ayant pas d'arguments rationnels à opposer à certaines prises de position, les sots utilisent souvent l'insulte et des propos irrationnels. Un exemple parmi des dizaines : « Essayer Le Pen, c'est comme essayer Hitler » (Gérard Filoche, socialiste).

Loteur, lui, amorce et clôt ses discussions par le point good wine, nettement meilleur et préférable selon lui. Citoyens de tous les pays, pratiquez le point Good wine !

Citation :

|

« Je suis tout le temps soucieux au sujet de ma fille et d'Internet, bien qu'elle soit encore trop jeune pour se connecter. Voilà ce qui m'inquiète. Je redoute que dans dix ou quinze ans elle vienne me voir et me demande "Papa, où étais-tu quand ils ont supprimé la liberté de la presse sur Internet ?" »

Mike GODWIN, créateur du Point Godwin.

|

P.S. : le point Godwin n'a rien à voir avec le “ point G ”.

Gogol : outre l'écrivain russe Nicolas Gogol (1809 - 1852), à qui l'on doit

Les âmes mortes,

Le révizor,

Les épousailles, etc., le mot

gogol ou

googol désigne un nombre très grand (10

100, soit le chiffre 1 suivi de 100 zéros). C'est à partir de ce mot qu'a été nommé un célèbre service de recherche sur internet : Google, allusion à l'immensité des informations disponibles (voir plus bas).

Gogol, dans un sens péjoratif, désigne enfin un débile (ce serait la troncation de “ mongolien ”, avec le redoublement de go-). Si l'on traite quelqu'un de

gogol, ce n'est donc pas pour vanter son talent littéraire :

Ce type-là, c'est un gogol, il est complètement débilos. Voir

Google,

Yahoo.

Étymologie : gogol, googol : "a name for an enormous number" (

etymonline). Ce nom aurait été inventé par le neveu, alors âgé de huit ou neuf ans, du mathématicien américain Edward Kasner.

Golfe (Persique) : depuis les deux guerres perpétrées par le clan Bush contre l'Irak, le sein, le berceau de la civilisation occidentale, c'est devenu une coutume que de dire le Golfe, au lieu de dire 'le golfe Persique'. Il y a pourtant nombre de golfes de par le monde, et on ne voit pas pourquoi ce terme désignerait abusivement seulement le golfe Persique. Peut-être parce qu'il y a le mot 'persique', et que cela horripile certaines gens ... On rencontre quelquefois l'appellation golfe arabo-persique, – pour ne pas faire de jaloux. Apparemment, cette appellation abusive viendrait de nos amis Anglo-Américains : "Il est égyptien, cela joue un grand rôle", estime Riad Kahwaji, directeur de l'Institute for Near East and Gulf Military Analysis (Institut d'analyse militaire du Proche-Orient et du Golfe).

Étymologie : golfe, du bas latin golfus, altération de colpus. Du grec κόλπος (kolpos) : sein, pli, golfe, cavité. Aux XV et XVI siècles, golfe s'employait en concurrence avec gouffre. Ambroise Paré employait golfe au sens propre de sein. Quand on vous disait que "le Golfe" était le sein de notre civilisation.

Gondole (

Tête de ~) (néo-barbarisme commercial) : une gondole, dans le langage des boutiquiers, c'est un rayon ou un présentoir ; et une tête de gondole, c'est le début d'un présentoir, là où sont exposés les produits qui doivent allécher le chaland en priorité.

Etals de fruits et légumes gigantesques, paquets de riz en tête de gondole et packagings siglés du double C ont investi le bâtiment historique et également, dans la nano-seconde, les comptes Instagram des journalistes de mode du monde entier (Le Monde point fr, 14.03.2014, parlant de produits Chanel). Par extension, tête de gondole se dit de toute personnalité de premier plan.

Pulvar aux Inrocks, Sinclair à l'Huffington Post... Matthieu Pigasse, propriétaire des deux titres, s'offre ainsi une nouvelle tête de gondole pour vendre Les Inrocks sur les plateaux télé (Pure media (Ozap) point com, 13.07.2012). Ou bien :

Marion Maréchal-Le Pen, tête de gondole du FN (Le Nouvel Obs point fr, 20.06.2012). Revanche du F.N. :

Louis Aliot : «Valls est un produit d'appel pour tête de gondole» (cité par Le Figaro point fr, 08.10.2013). Le langage des boutiquiers gangrène le journalisme et la politique.

Étymologie : gondole, du grec

κόντουρος : à queue courte, raccourci, composé de κοντός : petit, et de ουρά : queue. Le mot au début désignait un vase à boire. Italien : gondora, qui a donné gondola : petite embarcation. La forme contura est également attestée.

Gonzo (

journalisme ~) : gonzo n'est pas le masculin italianisé de gonzesse, mais c'est un mot d'argot étazunien à la signification un peu vague, et qui s'applique surtout au journalisme. Le

journalisme gonzo est une sorte de journalisme subjectif, où le journaliste s'implique dans son reportage à un point tel qu'il devient acteur de son propre reportage. Le journaliste devient sujet et objet ; il est à la fois juge et partie. Exemple : un journaliste pourra infiltrer un clan de motards, adopter leurs habitudes et leur façon de parler pour produire un reportage criant de vérité. En français, on pourrait traduire par journalisme en

immersion (infiltration, en ancien français). L'on est redevable de ce genre journalistique à un certain

Hunter Stockton Thompson (1937-2005) qui était un écrivain et un journaliste étazunien marginal, caustique, rebelle et un peu fou. Citation d'Hunter Stockton Thompson : «

Le reportage gonzo allie la plume d'un maître reporter, le talent d'un photographe de renom et les couilles en bronze d'un acteur ».

Exemple relevé sur Acrimed, ironisant à propos d'un stage de journalisme :

« Vocabulaire : mêler "parler jeune" et autorité du discours journalistique », « goût pour des angles éditorialisants ou impliquant la subjectivité », ou encore, last but not least, « focus sur le gonzo journalisme ». Tout ce charabia, où certains mots peuvent faire l'objet d'une rubrique du glossaire sur le néo-crétinisme, provient du programme d'un centre de formation pour le journalisme. Réflexion de loteur : si on apprend aux journalistes à parler comme ça (voir les expressions entre guillemets « ... »), bravo pour la clarté et la précision de l'information ! Il est à remarquer qu'on peut le plus souvent trouver l'expression

gonzo journalisme au lieu de ‹ journalisme gonzo ›, en inversant les termes à la façon des Anglo-Saxons.

Étymologie : gonzo serait un terme d'argot étazunien qui désignerait le seul homme à rester debout après une nuit de beuverie. Peut-être en provenance de l'italien gonzo : stupide.

Goodies (anglicisme, prononcer

gʊdɪz ou goudize) : prime, cadeau. Terme surtout utilisé en informatique : ce peuvent être des "bonus" promotionnels à télécharger : personnages, musiques, fonds d'écran, fonctions supplémentaires. Ici vous trouverez tous les goodies, petits cadeaux et autres trucs rigolos ayant un rapport avec notre site (un site internet). Ce peuvent aussi être de petits cadeaux promotionnels ou publicitaires : Notre premier grand meeting a été l'occasion de faire découvrir à nos adhérents les goodies « Nous Citoyens » (polos, clés U.S.B., tasses...)

Étymologie : de l'adjectif anglais good, d'une vieille racine signifiant convenable, profitable, agréable. Russe годный (godnyi) : bon à, apte à, convenable.

Google (anglicisme, prononcer

gʊ:gəl ou plus simplement gougueul) : le nom de ce célèbre service de recherche ou « moteur (robot) de recherche » (★) sur internet est maintenant devenu un verbe. To google signifie en effet en anglais : faire des recherches sur internet ; en français on peut voir faire un google, exemple : Je fais un Google expres, juste le temps de situer la dame.

(★) Tout le monde traduit bêtement « search engine » par moteur de recherche. Il serait plus judicieux de rendre cette expression par robot (internet) de recherche, service (internet) de recherches.

A aussi donné le verbe googler (prononcer gouglé) : rechercher sur internet. On a tous une fois au moins hanté les forums et googlé à en devenir dingue (Tuto-Fr point com). Ou bien : Rebecca Black, auteure (sic) de "la pire chanson de tous les temps" ("Friday") est la personnalité la plus googlée en 2011.

On peut aussi rencontrer le verbe : gougueuliser, comme dans cet exemple : Cherchant à savoir si un logiciel avait déjà été élargi ailleurs, nous gougueulisons un tant soit peu, pour tomber sur ce titre du Journal du dimanche (blogue des correcteurs du Monde point fr, 16.12.2011).

Dans la série « Faisons moche », on peut enfin trouver googliser. De plus en plus de recruteurs "googlisent" le nom des personnes qu'ils s'apprêtent à recevoir en entretien soit pour vérifier les informations présentes sur le CV soit pour en savoir plus sur le candidat (rédaction de L'Express point fr, 04.04.2011). Autre exemple : Michael Schumacher sportif le plus googlisé en France en 2014 (Le Figaro point fr (Sports), 19.12.2014)

Expression que loteur a relevée sur le net : name googling, qui doit vouloir dire : recherche sur un nom par l'intermédiaire de Google. Le « name googling » des candidats est presque devenu un passage obligé chez les recruteurs (Kel job point com, 10.10.2012). « Name googling », ça fait un peu borborygme. Les néo-rédacteurs ont le choix des mots heureux.

Avertissement de loteur : tout ce que vous faites, toutes les recherches que vous menez sur internet laissent des traces indélébiles ; aucun détachant ne saurait les enlever. Internet – et Google – sont les pires systèmes de flicage qui soient. PRISM et la N.S.A. ne sont rien à côté. Google sait tout sur vous dès que vous allez sur internet. Surnommé « le Poulpe » ou « Octopus », Google investit dans nombre de techniques de pointe concernant par exemple l'intelligence dite artificielle et les nano-technologies, pour prétendument simplifier et prolonger la vie des hommes sur terre ; en fait pour robotiser et raboter le peu d'humanité qui nous reste. Voir Transhumanisme.

Tant qu'à faire, les petits bouts de papier et la transmission de pensée sont plus efficaces pour ne pas laisser de traces.

|

Google serait en relation avec gogol, qui désigne un nombre très grand, mais aussi un débile. Voir Yahoo.

Étymologie : gogol, googol : "a name for an enormous number" (etymonline). Ce nom aurait été inventé par le neveu, alors âgé de huit ou neuf ans, du mathématicien américain Edward Kasner. On est donc dans le langage enfantin – ou infantile.

Gore : néo-adjectif signifiant laid, horrible, effroyable, macabre avec une forte dose d'hémoglobine, comme dans notre bon vieux « Grand guignol ».

Dans le cinéma, le gore est lié au genre créé par l'Américain Herschell Gordon Lewis « le père du gore » en 1963, dont les film Blood Feast et 2000 Maniacs sont les plus connus (Wikipédia).

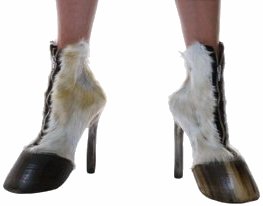

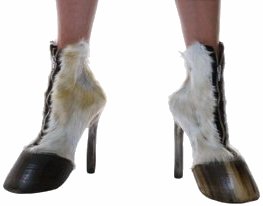

Autre exemple, tiré d'un magazine féminin :

Des chaussures en animaux morts (sic)

que seule Lady Gaga peut aimer (

★) : Si vous êtes amateurs de taxidermie et de mode [...] l'artiste allemande Iris Schieferstein marie les deux disciplines en créant des souliers tout aussi gore qu'originaux (Yaourt pour elles, 30.10.2012). Il s'agit en fait de souliers imitant des pattes de chèvre ; apparemment rien de gore là-dedans ; c'est tout simplement moche ou de mauvais goût. Ce qui prouve que, même pour les mots ou expressions en néo-langue, les rédacteurs emploient les mots à contresens. A signaler que, comme tous les néo-adjectifs, gore est invariable.

(★) Si vous connaissez des chaussures en peaux d'animaux vivants, prière de le signaler à loteur.

N.B. Le mot

gore n'a rien à voir avec Al Gore, le candidat malheureux de l'élection présidentielle étazunienne de 2000, marquée par un immense cafouillage en faveur de G.W. Bush. Ni, non plus, avec Gore Vidal, romancier étazunien (1925 - 2012).