Lapsus : quand un ancien ministre emploie le mot

fellation au lieu d'

inflation, c'est un

lapsus linguæ [de la langue] – c'est justement le cas de le dire. «

Ces fonds d'investissement étrangers n'ont pour seul objectif que la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20, 25% avec une fellation quasi nulle, et en particulier en période de crise... » [Rachida, 26 septembre 2010]. Si elle confond ces deux termes (fellation au lieu d'inflation), la belle Rachida doit être presbyte. On a bien envie qu'elle nous fasse un lapsus. Et de récidiver en disant "gode civil" au lieu de code civil (avril 2011). Madame Rachida, vous êtes zobsédée. Le ministre Brise Portefeuille s'est gaussé du premier lapsus, tellement même qu'il en commit un autre de belle facture :

« Il y a deux fichiers majeurs : le fichier des empreintes génitales, et le fichier des empreintes génétiques » [17.10.2010]. Il en va de même du regretté Pierre Bérégovoy qui parlait d'«

une "baise" de l'impôt sur les sociétés ».

Note 1 : pour Freud, le lapsus est « l'émergence de

désirs inconscients, d'un conflit intérieur et de

pensées refoulées » (

Psychopathologie de la vie quotidienne). Fellation ? Empreintes génitales ? Baiser ? Nos gouvernants ne penseraient-ils qu'à ça ? Voir le Vocabulaire de Psychanalyse, rubrique

Lapsus.

Note 2 : Dans Libération du 14.10.2010 : «

La fellation, responsable d'une vague de cancers ? Les changements dans les pratiques sexuelles seraient responsables de l'augmentation nette des cancers de la cavité buccale, selon des chercheurs ». Madame R.D. doit donc pratiquer une hygiène buccale stricte.

Un lapsus ô combien révélateur d'un ancien ministre de la Défense :

Hervé Morin :

Pour ce qui est de l'armée française, je peux vous garantir que les prescriptions, les ordres qui sont donnés, c'est de faire en sorte qu'on évite les dégâts collatéraux.

Oumma :

Vous savez que, selon les sondages, les Français sont majoritairement défavorables à l'intervention militaire en Afghanistan.

Hervé Morin :

Oui, je sais bien parce que, parce que c'est difficile d'expliquer à des cons...à des...à des...à des hommes et des femmes qui...euh... quune partie de leur sécurité se joue à 7000 kilomètres de chez eux ! (d'après

Agoravox, citant

Oumma.com).

C

O

N

S

|

|

Hervé Morin pensait-il aux chers concitoyens, à moins qu'il ne s'agisse des contribuables qui financent la guerre en Afghanistan ? Mais après Cohn-Bendit, qui déclare ouvertement que « les Français sont des cons » (bendit ?), après le regretté Georges Frêche qui disait ouvertement « ramasser les voix des cons », Hervé Morin pense, lui, secrètement que les Français sont des cons. Quant à Bernard Tapie, il a déclaré en 1986 : « La limite des démocraties est que la politique est contrainte d'agir toujours dans le sens de la majorité, alors que la majorité des gens sont des imbéciles ». François Hollande, lui, traite les pauvres de sans-dents, selon son ex-concubine Valérie Trierweiler. Quant à l'A.F.P., elle attribue au président Sarkozy cette déclaration : Selon vous, "Mon électorat est populaire, ce sont des ploucs." (Nouvel-Obs . com, 21.10.2016) [propos démentis par la suite]. Qui, de l'A.F.P. ou du président Sarkozy, pense que les électeurs sont des ploucs ? Sa douce moitié, la chanteuse aphone, ironise, elle, sur « le sang pourri des Français ». Quant à Alain Juppé, il « emmerde » ceux qui le trouvent trop conventionnel. Daniel Delomez, maire d'Annezin (Pas-De-Calais) avait, lui, traité de « connards » les électeurs qui avaient voté Le Pen au premier tour de la présidentielle (avril 2017). Et dire que nous sommes dirigés, tant en Europe qu'en France, par des gens qui pensent de nous que nous sommes des imbéciles, des cons, et qui nous emmerdent. Devant tant de mépris de leur part, il n'y a qu'une réponse : « Cassez-vous, pov'cons ! ». Il ne faut jamais mépriser ouvertement les citoyens dont on sollicite les voix. Voir Citoyen français, Con. Voir aussi cet article d' Agora-Vox. |

Et le ministre de l'Éducation dite nationale Vincent Peillon a exprimé le fond de sa pensée sur Martine Aubry quand il a déclaré (le point point fr, 23.05.2012) :

Le ministre de l'Éducation a dit souhaiter que "Martine Aubry" ne soit pas au second tour des législatives à Hénin-Beaumont (Martine Aubry, au lieu de Marine Le Pen, bien sûr). Voilà qui va pimenter les relations entre les deux personnes. A remarquer que le journaliste a tronqué le nom de la fonction du ministre Vincent Peillon en l'appelant tout simplement « le ministre de l'Éducation ».

Un lapsus malheureux, qui a dû faire rire jaune nos amis Japonais : "Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France d'ailleurs lors de la prise d'otages en Algérie. J'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois" (Le Parisien . fr, Le Monde . fr, autres media

P.L.C.C., 07.06.2013), a dit le président de la République [François Hollande] en pleine conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais 晋三 安倍 (Shinzô Abe).

Un

lapsus calami particulièrement calamiteux :

En cette semaine sainte, et à quelques jours de la bé.tification du pape polonais, les neuf prêtres de la paroisse ne font pas face (Le Figaro . fr du 29.04.2011). Arriver à faire lire bé.tification (bêtification) au lieu de béatification, ça tient du miracle. Lapsus volontaire ? Voir

Chrétien, deuxième paragraphe.

« Be.tification » au lieu de béatification, c'est particulèrement bête.

(L'erreur n'a pas été corrigée [01.10.2017])

Noter la typo « Jean-PaulII », rendant le groupe difficile à lire.

Étymologie : latin lapsus : chute. Verbe lapso, lapsare : glisser, tomber.

Large : néo-adjectif passe-partout. Il est utilisé non plus au sens de « large » (en largeur), mais de ‘grand’, ‘vaste’, ‘ample’, important’, ‘imposant’, 'immense' etc. dans l'esprit des partisans de la néo-langue.

Rugby : Large victoire de l'équipe de France (grande victoire). Entendu à la

french TV : «

Paris accueille une large clientèle » (immense clientèle ?) Exemple, hélas, classique :

La campagne, lancée en 2005 en territoire palestinien, appelle à imposer de larges boycotts (magazine Respect point com, 12.10.2010). Larges bycotts : grands, importants boycotts ? Autre exemple, assez idiot :

Proposée par le maire de la ville Michael Bloomberg, l'interdiction de vente de larges boissons sucrées au restaurant, dans la rue et au cinéma a été approuvée le 13 septembre par le département santé de la mairie de New York (Slate point fr, 13.03.2013). Larges boissons sucrées ? Grands gobelets ou gobelets géants de boissons sucrées ?

Avec l'adverbe

largement :

Une panne informatique a largement (fortement)

perturbé le système de réservation électronique. Ou bien :

Au cours d'un tour de table et d'un échange qui ont duré quatre heures, et auquel le ministre lui-même a largement participé, les prises de parole substantielles se sont succédé et ont donné lieu à une large discussion (Mezetulle point net, 11.11.2007). 'Large' et 'largement' dans une seule phrase ; le rédacteur possède un

large vocabulaire. Ou encore, relayé par Yaourt :

M. Patil, largement critiqué dans les médias pour n'avoir pas pu assurer la sécurité intérieure (La Presse point ca, La Dépêche point fr, Le Figaro point fr, Vingt Minutes point fr, divers media

P.L.C.C., 30.11.2008). « Très critiqué » aurait suffi. Encore une exemple, tiré d'un communiqué officiel cité par L'Obs - Rue 89 point com, 12.01.2014 :

En 2005, l'ambassade américaine à Paris expliquait déjà ne s'attendre qu'à « peu de réactions officielles de la part du gouvernement français » puisque l'intérêt hexagonal pour Guantanamo s'était « largement limité à la présence citoyens français sur l'île ». « Largement limité » : qui dit mieux ? Les journalistes et les autorités se payent notre tête dans les grandes largeurs. Encore un anglo-américanisme rampant, surtout employé par des gens qui n'ont pas une

large envergure.

Un emploi de l'adverbe

largement a laissé loteur éberlué : ...

Martine Aubry l'emporterait largement sur François Hollande au second tour ... (Laurence Ferrari sur Télé-1). Les pourcentages affichés étaient : pour M. Aubry 35 %, pour Fr. Hollande : 34 %. Question : est-ce qu'un pour cent d'écart justifie l'emploi de

largement ? Ou y a-t-il une part de féminisme viscéral ? La suite a démenti cette

large avance de M. Aubry, puisque c'est Fr. Hollande qui a obtenu l'« investiture ».

A donné le verbe

élargir : augmenter, renforcer : [...] «

j'ai ordonné aux secrétariats d'Etat et du Trésor d'élargir les sanctions contre le gouvernement illégitime du Zimbabwe et ceux qui le soutiennent » (cité par Le Monde point fr, 29.06.2008). Quand on sait qu'

élargir veut aussi dire libérer : élargir un prisonnier, l'expression « élargir les sanctions » est particulièrement malheureuse. Voir

Majeur.

Étymologie : latin largus : abondant, copieux. Il y avait aussi un deuxième adjectif, latus : large, qui a donné latitude. Latitude, en vieux français, voulait dire : largeur.

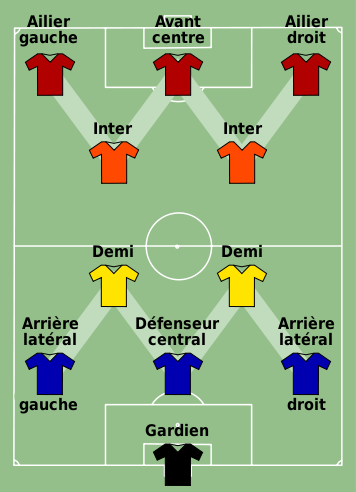

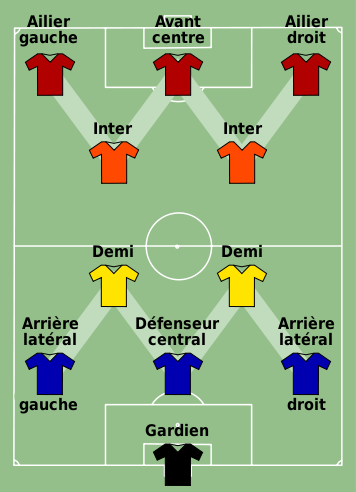

Latéral : c'est un adjectif employé substantivement qui est (serait) le pendant d'un 'ailier' mais pour les défenseurs arrières. Exemple :

Acheté 15 millions d'euros au FC Porto, en 2009, Aly Cissokho en prend lui aussi pour son grade. Depuis un an, le latéral gauche international de 24 ans ne manque pas d'offres. Mais il n'a toujours pas trouvé preneur (Euro-Sport point fr, divers media

P.L.C.C., 04.07.2012). Autre exemple :

Rod Fanni y a cru jusqu'au bout. Et rien que pour cela, le latéral droit mériterait une médaille tant l'OM a une nouvelle fois montré un triste visage, samedi face à Valenciennes (1-0) (Euro-Sport point fr, 16.02.2013). On remplacerait donc un substantif au sens clair (ailier) par un adjectif terne (latéral). Comme loteur a, pour le moment, la flemme de vérifier, il laisse la rubrique 'en l'état'. Voir

Portier.

La disposition « WM » des joueurs de fouteballe.

Étymologie : du latin latus, -teris : côté. Cf. en espagnol lado.

Latin : on a déjà eu l'occasion de parler de termes latins (

dixit,

exit,

versus, etc.) Mais l'auteur a entendu à la

french TV un acteur dire deux fois :

Mon fils a été reçu à son examen sum magnum laude (prononcer soumm mag-noumm laodé). Comme il s'agissait d'un feuilleton (

série) étranger (allemand, dans le cas présent), l'expression latine

cum magna laude (avec félicitations ; prononcer koumm mag-na laodé) a dû être deux fois déformée, une première fois par l'acteur initial, une deuxième fois par le doublage en français, pour aboutir au monstre cité plus haut. Mais peut-être que l'expression employée était

summa cum laude : avec les plus grandes félicitations ? On l'a déjà dit : si les néo-crétins ne savent plus écrire ni parler français, inutile de leur demander de respecter le latin.

Étymologie : du latin latinus : latin, relatif au Latium.

Leader (anglicisme, prononcer lɪ:də(r) ou plus simplement lideur) : ce mot signifie : chef, chef de file, commandant, dirigeant, guide, maître, meneur, patron, pilote, premier (d'un classement), responsable. Encore une fois, ce ne sont pas les synonymes qui manquent. Telle équipe est leader de sa division. Untel est leader de la Droite.

Le mot leader peut même être mis au féminin par les journalistes, qui n'ont peur de rien, surtout pas du ridicule : « La leader de l'opposition vient d'être assassinée ». Ou bien : La leader frontiste a finalement accepté d'être l'invitée de "On n'est pas couché" sur France 2 (Ozap point com, 06.01.2012). La laideur de ces phrases est évidente.

A donné le mot leadership (prononcer li:dəʃɪp) : primauté, supériorité, direction, commandement, position dominante, domination, première place, première position, prédominance. "Ils (les combattants d'Al-Qaida) ont été sérieusement affaiblis : pas seulement par les problèmes financiers mais aussi par les attaques de drones, le manque de leadership et un moral en berne" (La Presse point ca, Vingt Minutes point fr, 06.01.2012) Ou cet autre exemple, caractéristique des media actuels : Alors que l'information de France 2 brille particulièrement ces derniers mois, avec un leadership sur (sic) les émissions politiques [...] le journal de 20 Heures de la chaîne publique est parvenu pour la première fois, mercredi soir, à passer devant son concurrent de TF1 (Ozap point com, 17.05.2012). Et le néo-rédacteur de poursuivre quelques lignes plus bas : Jusqu'à la fin du journal de Laurence Ferrari, à 20h36, le JT de la chaîne publique est resté leader. Autre exemple, qui fait froid dans le dos : [...] le candidat républicain à la Maison blanche, Mitt Romney, affirmait que le monde ainsi que les pays du Proche-Orient avaient "besoin d'un leadership américain" (Le Monde point fr, 13.09.2012). Une domination étazunienne foutrait un bordel monstre dans bouleverserait le monde. La « pax americana », sans doute, à coups de drones et de missiles.

Étymologie : du verbe to lead : être à la tête, mener. Leading article : article de fond. Ancien haut allemand leiten : mener, ga-lidan : voyager.

League (

Champion's ~) (anglicisme, prononcer

tʃæmpɪənz li:g) : les journaleux de sport se gargarisent sans modération de cette expression (au lieu de Coupe des Clubs Champions, ou Championnat). Cette expression anglo-saxonne aurait été imposée par des sociétés anglo-américaines, parrainant les équipes de fouteballe. Et le sabir anglo-américain est sans doute valorisant pour ces journaleux. Exemple attrapé au lasso sur Chronofoute : Pas très heureux en Premier League (sic), Mario Balotelli va devoir changer d'attitude s'il veut un jour réaliser son rêve, à savoir évoluer sous le maillot du Milan AC (Gentside point com (sports), 04.04.2011). Voir Champion's league, et plus bas Ligue.

Étymologie : du français ligue, emprunt à l'italien liga, venant du latin ligo, ligatum, ligare : lier, assembler, attacher. Cf. ligament, ligature.

Lecteur mp3 (ou baladeur mp3) : ce petit appareil, auxiliaire du mode de vie moderne, est désormais inséparable des jeunes gens, ainsi que des moins jeunes. Il est devenu, au même titre que le

téléphone portable, une excroissance de leur cerveau. Il suffit d'entrer dans un wagon de métro pour voir la plupart des voyageurs pianoter sur leur portable ou écouter, l'air béat, des rythmes souvent abruitissants (abruti vient en fait de

abruiti : rendu stupide par le bruit ; étymologie proposée par loteur) sur leur baladeur mp3.

A noter au passage le mot

lecteur qui ne désigne par quelqu'un qui

lit, mais un appareil qui sert à

écouter. Cette confusion des sens et des mots est typique du parler anglo-américain. D'autre part si l'on confond

lire et

écouter, plus étonnant que les jeunes ne sachent ni lire ni écrire. Savent-ils seulement écouter ? Voir

MP3.

Étymologies : un lecteur est quelqu'un qui lit à haute voix, ou des yeux, un ouvrage. Du verbe latin lego, lectum, legere : ramasser, cueillir, choisir, lire. Grec

λέγω (legô) : rassembler, choisir. Cf. élire, électeur.

MP3, abréviation de MPEG-1/2 Audio Layer 3, un algorithme de compression audio. MPEG, norme voulant dire : Moving Picture Experts Group : Groupe d'Experts [pour le codage] d'Images Animées.

Moving, gérondif du verbe to move : bouger, déplacer, du vieux français movir ou movoir : bouger, remuer. Du latin moveo, motum, movere : mouvoir, remuer. Sanscrit mivati : bouger, pousser.

Picture, du latin pictura : peinture, du verbe pingo, pictum, pingere : peindre. Cf. français pictural.

Pour Expert, voir la rubrique Expert. Enfin le mot group vient du français groupe, emprunt à l'italien gruppo : nœud, assemblage. Peut-être d'une racine germanique *kruppaz : masse ronde, grumeau.

Lecture : plaisir démodé consistant à prendre un livre et à le lire pour en savourer chaque page, chaque ligne, chaque mot. Synonyme : plaisir solitaire. Désormais remplacé par l'omniprésence de l'

image et de la

vidéo, plaisirs passifs qui dispensent agréablement de réfléchir. « La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver » (

Jean Guéhenno). Voir

Écriture,

Image,

Vidéo.

À signaler un sens dévoyé de

lecture, qui signifie dans la langue des informaticiens et des gens travaillant dans l'électronique et le

multimédia : décodage des informations numérisées sur un disque dur, une disquette, un disque laser, une cassette ... Il s'agit donc tout simplement de

visionner le contenu d'un support numérisé. Équivalents proposés : vision, visionnage. Voir

Lire.

Étymologie : voir plus haut

Lecteur.

Légende urbaine (de l'anglo-américain :

urban legend) : ce néo-crétinisme particulièrement affligeant, en vogue chez les internautes et les journalistes, est synonyme de 'rumeur', 'fable', 'croyance', 'idée reçue', 'mythe', 'on-dit' ou 'canular', voire 'racontar'. Encore une fois, ce ne sont pourtant pas les expressions ou mots français qui manquent pour traduire.

"Ne pas utiliser Internet aujourd'hui": une fausse information sème la panique [...]

Verdict: il ne s'agit donc que d'une légende urbaine de plus, surfant sur l'actualité (L'Express point fr, 21.01.2015).

Légende urbaine, ici = canular. Ou bien :

Le fait que cette ressemblance ait été volontairement recherchée par un dessinateur sympatisant (sic)

d'extrême droite est une légende urbaine récurrente qui court dans ces milieux (Télé-Gratuit point com, non daté). Ou encore :

A la grande époque de MySpace, en 2006-2007, une légende urbaine voulait que les filles possèdaient (sic)

un logiciel leur indiquant en temps réel qui visite leur profil (Slate point fr, 07.11.2010). Encore un exemple :

Mais il semble que la crème pour les fesses aide à réduire les rides autour des yeux. Malheureusement, il ne s'agit que d’une légende urbaine (Yaourt pour elles, 16.08.2013). Et, en plus, ça coûte la peau des fesses.

On parle aussi d'

images rumorales ou d'

e-rumeurs.

Instruites autant par l'histoire de l'art classique que par la culture musicale et visuelle contemporaine au sens élargi, ses images rumorales sont fondamentalement transgenres (Les Presses du réel point com). Loteur avoue ne pas saisir entièrement le sens de cette phrase.

Étymologie : du latin legenda : qui doit être lue. La légende était un livre contenant les actes des saints pour toute l'année, ainsi appelé parce qu'on désignait la partie qui devait être lue (legenda) chaque jour. Radical lego, lectum, legere : lire.

Urbaine, du latin urbs, urbis : ville. Urbs (toujours avec majuscule) : Rome.

Légistique (néologisme) : La légistique a pour objet d'exposer les connaissances et les méthodes qui peuvent être mises au service de la formation de la législation. Qu'on se le dise ! Précis de légistique.

Définition : la légistique englobe les connaissances et les méthodes spécifiques à l'activité législative. Elle sert à l'élaboration des actes législatifs. Radical lex, legis : loi.

Légitime : sens à définir : qualifié, autorisé, apte, capable, fondé ? Dans le discours d'une journaliste : "Une femme est aussi légitime qu'un homme à exercer son métier". Oui, mais à condition que ce soit une femme légitime.

ℜappel : légitime signifie « qui a les conditions, ou les qualités requises par la loi » (mariage légitime, femme légitime, enfant légitime). Ou bien « qui a un caractère de loi » (pouvoirs légitimes). Une femme peut-elle être légitime dans le sens abusivement emprunté par la journaliste, au style bâtard ?

Étymologie : latin legitimus, venant de lex, legis : loi.

Lesbien : croqué sur un blog : Face à lui Hollande incarnera lui la défense des minorités (gays, lesbiens, juifs, noirs, arabes) contre la montée du fascisme incarnée merveilleusement bien par le sarkozysme. Tiens, il y a donc des lesbiens maintenant ? L'est-ce bien raisonnable ?

Lésé : entr'aperçue, le temps d'un clic de souris, la phrase suivante (à propos de baux emphytéotiques) :...une location à vil prix. L'intérêt des habitants est donc l'aisé. Il est pourtant aisé de regarder dans un dictionnaire pour vérifier le mot lésé et son orthographe.

Étymologie : lésé, du latin læsus : blessé, de lædo, læsum, lædere : endommager, blesser. Cf. lésion.

Létal (écrit souvent par erreur

léthal, comme chez les anglo-américains) : synonyme 'médicalement correct' de mortel, qui entraîne la mort :

l'infirmière avait injecté une dose létale au patient. Sans doute pour lui faire boire les eaux du Léthé (le fleuve de l'Oubli qu'on traverse une fois mort). Autre exemple :

Lors de l'audience, l'épouse de Bo Xilai n'avait pas contesté avoir fait boire un poison létal à l'homme d'affaires britannique (La Presse point ca, France-TV Info point fr, Le Nouvel Obs point com, Libération point fr, divers media

P.L.C.C., 20.08.2012). Un

poison létal ? Pourquoi pas un poisson mortel ? Et le rédacteur de persister quelques lignes plus loin :

Alors que le Britannique était sous l'empire de l'alcool au point d'avoir vomi et qu'il se trouvait allongé sur son lit, elle s'était mise à son chevet et lui avait elle-même versé le liquide létal dans la bouche, tout en lui parlant. A noter cependant que le rédacteur a bien écrit « sous l'empire » de l'alcool, et non

sous l'emprise. Un bon point.

Autre exemple :

Les Britanniques testent de leur côté le Taranis

, avion autonome de combat, tandis qu’Israël développe son modèle Harpy

également pourvu de capacités létales (Le Nouvel Obs point com, 23.11.2012). Noter les emprunts à la mythologie : Taranis était le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre chez les Celtes ; les Harpies étaient chez les Grecs des divinités prédatrices représentées sous forme d'oiseaux à tête de femme. Par contre, la mort que sèment ces êtres mythologiques est bien réelle.

A donné le substantif

létalité (mortalité, pouvoir mortifère, pouvoir de tuer) :

le flash-ball est une arme à létalité atténuée (= on risque de tuer moins avec un flash-balles). On est bien content. Ou bien cet exemple médical :

Le taux global de létalité [du choléra]

est de 2,3%, pour l'année 2007, mais a atteint jusqu'à 35% parmi les groupes vulnérables (L'Express point fr, 26.11.2010) « Taux de mortalité » aurait été trop commun ? Remarquer le signe du pourcentage ( % ) accolé directement aux chiffres.

Étymologie : du latin letalis : qui cause la mort. Letum, leti : la mort. (De)leo, (de)letum, (de)lere : détruire, anéantir – d'où viennent l'adjectif délétère (nocif, toxique) et le fameux

delete (supprimer) qu'on trouve en informatique.

A noter que Littré orthographie léthal, avec un ' h '.

Lettres (anglaises) : expression employée dans de nombreux manuels scolaires à l'usage des étrangers, au lieu de lettres latines, d'alphabet latin. Comme si les Anglais avaient inventé l'alphabet latin !

Étymologie : lettre, du latin littera : caractère écrit, lettre. Racine inconnue.

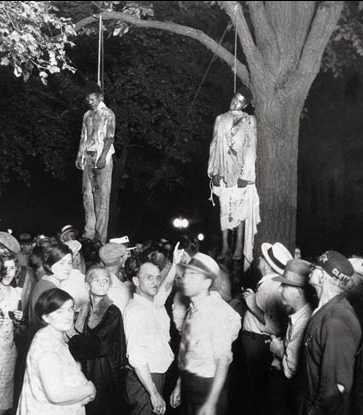

L.H.L.P.S.D.N.H. (

Les Heures les plus sombres de notre histoire) : cette expression désigne en France la période vichyssoise, la collaboration avec l'occupant et la

Choah. Il ne manque pourtant pas d'heures les plus sombres dans notre histoire : Waterloo, guerres de 1870, de 1914-1918, de 1939-1945, d'Algérie... Sans compter les famines, la grande peste noire, les guerres de religion... Mais l'expression

l.h.l.p.s.d.n.h. est un raccourci commode pour les tenants de la bien-pensance pour

stigmatiser quiconque n'est pas dans le droit profil de la

pensée unique. Encore une fois, c'est le fameux

point Godwin. En général,

l.h.l.p.s.d.n.h. va de pair avec

nauséabond.

Mais qu'on se rassure : les heures les plus sombres de notre histoire vont bientôt venir, elles sont devant nous grâce à la mondialisation triomphante et à l'immigration sauvage effrénée (remplacement à terme de la population européenne par des populations non-européennes). Voir

Métis.

Variante : «

les pages les plus sombres de notre histoire ». Ainsi, du ministre Vincent Peillon (contre l'ancien ministre Luc Chatel) :

"Luc Chatel n'a pas dû mesurer l'ampleur de ses mots qui (...)

doivent certainement atteindre ceux qui ont vécu dans leur chair ce qu'a signifié les pages sombres de l'Histoire de France et du pétainisme". Mais il est vrai que V. Peillon est agrégé de philo, et peut-être plus « littéraire » que L. Chatel, qui n'a qu'une simple maîtrise de gestion et de marketing.

P.S. qui n'a rien à voir : il ne faut pas confondre

les heures les plus sombres de notre histoire avec

les heurts les plus sombres de notre histoire, à savoir toutes sortes de guerres et de désastres. Loteur renvoie le lecteur à tout bon manuel d'histoire.

Liaisons : les liaisons, au même titre que les élisions, ne se pratiquent presque plus en français moderne :

C'est un, c'est une sont prononcés : c'est

un, c'est

une.

Deux cents euros

euros, sans liaison. Le mot est conçu comme une entité unique. A tel point qu'une chroniqueur n'hésita pas à

écrire à propos d'une rubrique : « ... à la hune » (au lieu de : « A la une », bien sûr. (Peut-être avait fait la marine à voile ?)

Steve Jobs, l'emblématique co-fondateur de Apple, s'est éteint, à l'âge de 56 ans

Apple, s'est éteint, à l'âge de 56 ans. A noter, dans cette phrase, le très néo-crétin adjectif «

emblématique ».

On peut aussi entendre des liaisons mal à propos, comme par exemple : «

de notre correspondant t'en

Allemagne » (il s'agissait ici d'un correspondant masculin).

Des liaisons écrites inattendues peuvent être refaites selon la prononciation : «

aujourd’hui, personne ne dupe (sic)

et tous les peuples du monde d’entier cherchent seulement d’habiter avec son histoire ancestrale ». Voir

Hiatus.

Étymologie : du latin ligatio, -nis, venant de ligo, ligatum, ligare : attacher, lier, assembler. Cf. ligature.

Libéralisme : ‘de mon temps’, on disait capitalisme :

Économie libérale. On se demande ce que vient faire ici le mot ‘libéral’, alors qu'avec ‘capitalisme’, on comprenait tout de suite de quoi il s'agissait. Voir

Néo-libéralisme. Les socialistes, qui ne manquent ni d'humour, ni d'à-propos, se sentent de plus en plus attirés par le capitalisme, alors qu'on assiste à l'effondrement général du capitalisme traditionnel (septembre-octobre 2008).

NB :

Libéral, c'est le propre de ce ou de celui qui est libre ou qui agit avec liberté.

Étymologie : libéralisme, de l'anglais

liberalism : attitude ou doctrine favorable au développement des libertés (sic ; il faut admirer l'

oxymore au passage). Du latin liberalis : ce qui propre à une personne de condition libre ; noble, honorable.

Libération (Armées de ~, dialecte étazunien). Quand les Étazunis parlent d'armées de libération, il faut entendre par là : armées d'occupation. Exemple : l'Irak. Voir la rubrique suivante (Liberté).

Étymologie : latin liberatio, -nis : délivrance, libération. Verbe libero, liberatum, liberare : libérer : rendre libre, affranchir, libérer.

Liberté : dans nos 'démocraties', impression illusoire de pouvoir faire ce que l'on veut. En fait, nous n'avons que très peu de libertés : dépenser nos sous (quand nous en avons),

élire les mêmes fantoches qui se représentent toujours contre vents et marées, soutenir tel ou tel club sportif, et regarder des émissions de télé débiles. Quant au reste ... «

La liberté c'est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu » (Henri Jeanson).

De nos jours – selon le principe de la novlangue –, liberté signifie esclavage, voire assassinat collectif. C'est ainsi que le président étazunien Obama en août 2010 mettait fin à l'opération « Liberté en Irak » (sic), qui a fait cent mille morts du côté irakien et quatre mille du côté étazunien. Voir

Égalité,

Fraternité.

Étymologie : du latin libertas, -atis : liberté. Venant de liber, libera, liberum : libre, de condition libre.

Liberté d'expression. Déclaration d'un important membre du gouvernement après les tueries de début janvier 2015 à Paris : « La France est attachée à la liberté, à la liberté d'expression, et celle-là ne se négociera jamais, elle est un principe fondamental de notre République, notamment la liberté de la presse ».

Libre échange (Hôtel du ~) : comédie de mœurs de Georges Feydeau qui, comme son nom l'indique, met en scène les libidos de la société bourgeoise de la Belle Époque. Par la suite, les Anglo-Américains ont pris le titre de cette pièce pour désigner une politique économique, dite de libre échange, et où il y est toujours question de fesses : les Anglo-Saxons prétendent baiser le reste du monde.

Étymologie : échange, venant du mot change, latin cambio, cambiare : échanger, troquer.

Licencier : ce verbe n'existe plus. En effet, – et c'est là un principe de la novlangue à la française, certains termes ou expressions disparaissent ou sont en train de disparaître du vocabulaire : grève (remplacée par

mouvement social), invalidité (remplacée par

handicap), lutte des classes (remplacée par rien du tout), chômeur (remplacé par

chercheur d'emploi), licenciement (remplacé par

plan social,

plan de sauvegarde des emplois ou

restructuration)... On édulcore les termes, on lénifie la pensée, on émascule la précision.

.jpg)

Quand les sociétés licencient les travailleurs devenus inutiles ...

P.S. qui n'a rien à voir : quand les informaticiens parlent de

licencier, ça veut dire pour eux : donner ou vendre une autorisation d'utilisation, accorder une licence (voir plus bas

License).

Étymologie : latin licentia : liberté, permission, faculté. Verbe licentiare : donner congé. Impersonnel licet : être permis. Cf. la célèbre phrase latine, connue de tous les anciens potaches :

Non licet omnibus adire Corinthum : il n'est pas permis d'aller à Corinthe en omnibus.

License : chez les

mochécons informatisés, ce terme s'emploie au lieu du mot français licence, et dans le sens de permis ou d'autorisation d'utilisation. Encore heureux qu'ils ne prononcent pas laïcense !

Avez-vous payé la license (= l'autorisation d'utiliser)

de ce programme ? Pour fabriquer un lecteur de DVD on a besoin d'obtenir une license de la part de la DVD CCA (Copy Control Association). Et pourquoi pas du FBI ?

Autre exemple :

En somme, revenons à la question : qui sont les maîtres d'Internet ? Et qui sont les exploités de la Toile et par la Toile ? Le découvrir n'est en fait pas si difficile : il suffit de lire les « normes d'utilisation » des réseaux sociaux auxquels nous sommes inscrits ; de se pencher sur les licences des logiciels que nous utilisons. Encore un exemple aux sinistres relents : «

Dans ses cours sur les logiciels, Dan avait appris que chaque livre avait un moniteur de copyright qui rapportait quand et où il était lu, et par qui, à la Centrale des licences... » Une

centrale de licences ! (ici, vérification des permis ou autorisations de lecture).

Certains néo-crétins informatisés hésitent tellement entre les deux orthographes (avec 'c' ou avec 's') qu'ils écrivent avec les deux, mais pas forcément au bon endroit :

Tu as Windaube XP avec une liscence ?

En face de

licence, on a le verbe

licencier : accorder une licence (autorisation de fabrication ou d'utilisation)

Ces pilotes KSOCKS commerciaux sont licenciés (sic)

à un grand nombre de sociétés éditrices de logiciels. Ou encore :

Un convertisseur PDF gérant les licences Creative Commons : licenciez (sic)

vos documents ! Voilà une licence qui n'a rien de poétique.

Étymologie : le mot licence vient du latin licentia, verbe

licere : permettre. Impersonnel licet : être permis. Cf. la célèbre phrase latine :

Non licet omnibus adire Corinthum : il n'est pas permis d'aller à Corinthe en omnibus.

L'orthographe

license est un américanisme, les Anglais emploient le mot

licence. Donc, quand on emploie le mot

license, c'est une double erreur, l'une au point de vue de l'orthographe, l'autre en ce qui concerne le sens.

Lieux de privation de liberté : le projet de loi déposé le 1er août 2007, adopté le 26 septembre 2007, institue un Contrôleur Général des

lieux de privation de liberté. Il faut entendre par

lieux de privation de liberté, dans l'esprit des officiels, des

prisons (cinq mots au lieu d'un seul) ou des

centres de détention (trois mots). Un peu comme l'expression

mis en examen (trois mots) au lieu d'

inculpé. Quant aux lieux de privation d'instruction, ça s'appelle depuis l'an de grâce 1932 l'« Éducation nationale ».

Étymologie : lieu, du latin locus : lieu, endroit, place. Privation, du latin privatio, -nis : suppression, absence (de qch). Verbe privo, privatum, privare : mettre à l'écart, enlever, priver. Pour liberté, voir plus haut

Liberté.

Lifting (faux anglicisme, prononcer donc comme en français) : action de (re)modeler, de (re)façonner un visage, mais aussi une voiture, un immeuble etc. (rénovation).

Et L'Oréal s'offre un lifting écolo avec la marque alter de la cosméto The Body Shop [ que diantre signifie tout ce charabia ? ] On peut trouver lifting dans une acception qui ne concerne plus le remodelage physique, et ce dans les sens de changement ou de transformation :

Le nouveau gouvernement [socialiste]

se dirige vers un lifting pour le moins léger, en lieu et place du changement promis. Le socialisme à visage humain ? Voir

Relifter.

Étymologie : abréviation de l'anglo-américain

face-lifting, composé de face : visage, et lifting, substantif verbal du verbe to lift : lever, soulever. Ce terme existe depuis 1922. Racine germanique *luftijan, : air, ciel, qui a donné l'allemand Luft.

Light (anglicisme, prononcer

laɪt ou laïte) : léger ou allégé en anglo-américain. De nos jours, tout est devenu light : la nourriture, les boissons, les programmes informatiques (version light) ... L'obésité, la lourdeur, le poids – tout cela est banni, et remplacé par le light, plus correct politiquement et socialement. Les morceaux de sucre eux-mêmes sont devenus « light », c'est-à-dire plus petits. Comme si le fait de réduire la taille des morceaux empêchait d'en prendre plus.

Titre d'une rubrique d'un article web : Les produits light, à 0% sont plus sains. Light au lieu d'allégés, une virgule illogique, 0% au lieu de 0 % (il manque une espace fine), et puis 0 % de quoi ? De matière grasse, si on prend la peine de lire la petite rubrique, que loteur offre en pâture au lecteur avide de connaissances : On déguste sans culpabiliser un yaourt 0% ou un fromage light. Certes, ils sont dépourvus de matières grasses (et de goût…) mais afin de pallier au manque de saveurs, certains fabricants n'hésitent pas à ajouter de l'aspartame (édulcorant de synthèse) qui aujourd'hui, fait polémique. Comment peut-on déguster quelque chose qui n'a pas de goût ? Un yaourt 0%, au lieu d'un yaourt à 0 % (de matière grasse). Pallier au manque, au lieu de pallier le manque. Et tout l'article à l'avenant.

Aux dernières nouvelles (fév. 2013), le light ne serait pas aussi sain et bénéfique que ça : Une étude menée par les chercheurs de l'Inserm, révèle que contrairement aux idées reçues, le risque de diabète de type 2 est plus élevé lorsqu'il s’agit de consommer des boissons « light ». La mode du light commence à lasser, à passer, et on souhaite que les industriels de la (mal-)bouffe reviennent à des valeurs plus « normales » en proposant leurs produits.

Étymologie : vieille racine indo-européenne qui a donné l'anglais light, l'allemand leicht, le latin levis, russe лëгкий (lioghkii) etc.

Ligne (

en ~) : anglo-américanisme informatique, désignant quelqu'un ou quelque chose de connecté, de branché.

Formulaire de changement d'adresse en ligne (en connexion, en direct).

Il y a 3 internautes en ligne (connectés).

L'imprimante est en ligne (branchée). La

ligne désignait peut-être à l'origine le câble qui reliait l'appareil à l'ordinateur (?) ; mais maintenant avec les techniques

wifi, le câble est devenu inutile.

Étymologie : ligne, du latin linea : cordon, ficelle, littéralement : fil de lin. Linum : lin, grec

λίνον (linon) : lin.

Ligne droite (la dernière ~) : terme dérrivé du vocabulaire du sport (courses automobiles), désignant la dernière portion de circuit avant l'arrivée. S'emploie maintenant à toutes les sauces par les chroniqueurs sportifs, et toutes sortes de journalistes pour indiquer les derniers moments avant la fin de quelque chose. Présidentielle : dernière ligne droite avant la sanction des urnes. Ou bien : Le procès Messier entame sa dernière ligne droite (Lemonde.fr). L'on peut trouver aussi des assertions ridicules, et un journaliste ne craint pas d'affirmer avec le sérieux qui incombe à sa profession : On est arrivé dans la dernière ligne droite ... à propos de l'affaire Domenech qui, comme chacun le sait, est un entraîneur de fouteballe. Fonce, Raymond, fonce !

Ligne jaune : ligne peinte le long d'un trottoir pour interdire le stationnement prolongé des véhicules, – mais on peut s'arrêter quelques instants pour prendre quelqu'un ou charger des bagages. La ligne jaune interdit donc le stationnement prolongé, mais pas le fait de passer (il y a des lignes jaunes à l'entrée des rues en impasse). Cette ligne est allègrement comprise comme une ligne infranchissable, ce qui est le propre de la ligne blanche. Des exemples de cette méconnaissance de la signalisation au sol : Alors, Zemmour a-t-il dépassé la ligne jaune en recommandant, dans le Corriere della Sera du 30 octobre dernier, la déportation des Musulmans ? (Atlantico, 26.12.2014 ; il s'agit d'un faux procès : Zemmour n'a recommandé rien de tel). Noter le M majuscule injustifié à « musulmans ». Ça commence de manière solennelle, très cadrée, Gérald Darmanin répondant aux questions de Jean-Jacques Bourdin sans franchir la ligne jaune, ni même faire semblant de s'en approcher (Le Lab point Europe 1 point fr, 03.10.2014). Même le ministre de la Police et de la surveillance des citoyens s'emmêle les pinceaux ... de peinture : Pour Valls, Montebourg a "franchi la ligne jaune" avec ses critiques. [...] Arnaud Montebourg a été sévèrement rappelé à l'ordre dimanche par l'entourage de Manuel Valls, qui a estimé que le ministre avait "franchi une ligne jaune" avec ses propos très critiques contre la ligne économique du gouvernement (Vingt Minutes point fr, 27.04.2013).

Les rédacteurs et les zofficiels parlent indifféremment de ligne jaune ou de ligne rouge quand il s'agit de limite à ne pas franchir, mais jamais ou presque de ligne blanche, qui est pourtant la ligne d'interdiction de franchissement. Pourquoi ce daltonisme routier ? Jaune ou rouge, c'est plus coloré, ça parle plus ?

Lignes (

Faire bouger les ~) (néo-crétinisme) : faire avancer la situation, faire évoluer les choses. Exemple :

L'insistance des meilleurs joueurs mondiaux sur le sujet est en train de faire bouger les lignes puisque la Fédération internationale de tennis (ITF) planche actuellement sur la mise en place d'un passeport biologique (Le Figaro point fr, 22.01.2013). Remarquer le verbe familier « plancher » mis pour travailler. Ce verbe « plancher » est issu du vocabulaire des FஃMஃ, où une planche signifie un travail imposé. Voir la

Rue des clichés sans fin.

Ligue (italianisme et barbarisme, terme de sport) : en droite ligne de l'anglais

league pour désigner ce qu'on appelait avant une 'division' (1ère division, 2ème division, division d'honneur, etc.) ou un championnat. Et maintenant, les journalistes

sportifs parlent de

champions' league (championnat, coupe de championnat), que les journalistes et les néo-crétins en général traduisent par

Ligue des champions, ce qui voudrait dire, en français normal, un regroupement de personnes qui sont des champions de quelque chose.

(titre Yahoo)

Traduction : La Ligue 1 (la première division) fait ses courses

(va chercher des joueurs) au Potugal (au Portugal)

|

|

Ligue (league) veut dire championnat en anglais.

La Ligue des champions serait donc

le championnat des champions ?

|

Diminutif : L, comme dans cet exemple :

Les erreurs d'arbitrage ce week-end en L1 ont fait réagir nos quatre spécialistes football. Noter au passage la formulation

spécialistes football, au lieu « spécialistes du football ». Par contre, dans la phrase suivante, relevée sur internet, L ne désigne par une Ligue :

Lors de cette émission présentée par Sandrine Corman et Dave, on s'est également délecté du retour des L5. L5 est un groupe de chanteuses françaises (L5 = elles cinq, et non Ligue des Cinq).

Une ligue, c'est une union de plusieurs princes ou États pour se défendre et pour attaquer. Actuellement, c'est un regroupement de personnes animées par un but commun, souvent à connotation sociale ou politique (

Ligue des Droits de l'Homme). Rien à voir avec ce que nous propose le terme anglo-américain

league, traduit par

ligue. Il faut se liguer contre l'anglo-américain qui pollue fortement le français et le sport. Normal : il n'y est question que de fric. Et les journalistes dits « sportifs » (de sport) n'en manquent pas une pour lécher les fesses des officiels anglo-saxons qui imposent leur vocabulaire alacon. Et les journalistes se délectent de cette langue de merde, une langue à base mercantile. Voir plus haut

League.

Durant le dernier trimestre 2016, on a mis au jour une formidable affaire d'évasion fiscale appelée « Football leaks », et qui concerne des joueurs et des présidents de clubs les mieux payés. A ne pas confondre avec

Football league, qui concerne, elle, des sportifs aux neurones peu musclés, selon l'ancien président français François Hollande.

Étymologie : emprunt à l'italien liga : alliance. Du latin ligo, ligatum, ligare : lier, assembler, attacher. Cf. ligament. Anglais league : ligue, mais aussi championnat ; league champions : vainqueurs du championnat.

Like (anglicisme, prononcer

laɪk ou laïke) : aimer, en anglois. Ce verbe est surtout utilisé lors les messages dans les réseaux sociaux, pour signifier qu'on approuve, qu'on est de tout cœur avec l'objet du message. Dan Urbano, le père, explique aux deux enfants que s'ils parviennent à récolter 1.000 « Like » (Vous savez, la fameuse touche « J’aime » qui permet d'approuver un contenu en ligne), alors ils auront le droit d'adopter un chat (Yahoo pour elles, 16.11.2012). Et, évidemment, celui qui like (likes ?) est un liker (laïkeur).

Verbe : liker (prononciation : laïké ?). Il se conjugue sur le modèle des verbes du premier groupe : Dis moi ce que tu likes, je te dirai qui tu es (Le Nouvel-Obs point com, 12.03.2013). Ou bien : L'image a fait le tour du monde, devenant même l'image la plus likée sur Facebook et la plus retweetée depuis la création des deux réseaux sociaux (Pure Média (Ozap) point com, 07.11.2012). On admirera, au passage, tout ce langage de

.jpg) , typique des inconditionnels de la néo-civilisation numérique et informe à tiques. Le verbe lui-même peut être substantivé, comme c'est courant en français : un like, des likes. Quant à la chienne russe de l'espace Laïka (Лайка), elle a été fortement likée en son temps (nov. 1957).

, typique des inconditionnels de la néo-civilisation numérique et informe à tiques. Le verbe lui-même peut être substantivé, comme c'est courant en français : un like, des likes. Quant à la chienne russe de l'espace Laïka (Лайка), elle a été fortement likée en son temps (nov. 1957).

Laïka, la chienne de l'espace (sur un paquet de cigarettes).

Déclaration de loteur : I like Laïka.

Antonyme =

unliker : désapprouver, être contre.

De nombreux internautes lui ont ainsi demandé de changer sa photo de profil. Un autre lui a demandé: «Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Arnie? Je vais devoir unliker» (Le Figaro point fr, 30.06.2015).

Étymologie : like, du proto-germanique *likjan : plaire, faire plaisir, d'après Etymonline.

Limite : abréviation de l'expression 'à la limite de', utilisée dans le sens de 'presque', ou 'juste', 'tout juste', 'à peine', 'c'est à peine si'.

Ce que tu viens de dire, c'est limite regret (?) Autre exemple :

Limite on se demande si t'es pas en train de te faire dessus. Pratique : le mot

limite, pris dans un sens adverbial, est toujours invariable dans cet emploi. Ça, c'est limite insupportable (on aurait pu tout aussi bien dire : c'est limite supportable).

On peut aussi

limite trouver dans un emploi adjectival (avec accord) :

R. Bachelot fait une blague limite, et s'excuse peu de temps après (Zap-Télé point com, 03.07.2012). Une blague limite ? Une blague à la limite du mauvais goût ou de la décence ? Ou bien :

Précarité, rythme infernal, mépris de la part des confrères [...]

salaires insuffisants, conditions de travail parfois limites (Bakchich point info, 24.10.2008). Des conditions de travail limites : à la limite de la légalité ? Autre exemple :

Dans une interview parue dans Rolling Stone au début du mois de juin, la n°1 mondiale a tenu des propos plus que limites au sujet du viol d'une adolescente de 16 ans survenu pendant l'été 2012 (Gentside-Sport point com, 19.06.2013). Des propos plus que limites ? Des propos frisant l'indécence ? Un dernier exemple (loteur est intarissable) :

Mais dans un second tweet plus mystérieux, le patriarche renoue avec ses relents provocateurs aux aspirations plus que limites (The Huffington Post point fr, 06.12.2015). Que veut dire l'expression « aspirations plus que limites » ? (Il n'est pas question d'aspirations dans l'

article). Le « patriarche » en question est Jean-Marie Le Pen, qui a diffusé une vidéo montrant un concurrent en train de danser. Sont-ce là des « aspirations limites » ?

Étymologie : du latin limes, -itis : chemin de traverse, sentier, lisière, bordure, délimitation, frontière. Adjectif limus : oblique.

Autre emploi, classique :

à la limite : à la rigueur.

Link (anglicisme, prononcer lɪŋk) : bien que le mot français 'lien' existe, on trouve le mot link dans les pages internet et surtout dans des marques commerciales, et qui signifie évidemment la même chose. Cliquez sur ce link pour accéder au site www.troud.uk.com

Étymologie : anglais link : maillon, chaîne puis lien. Mot d'origine scandinave.

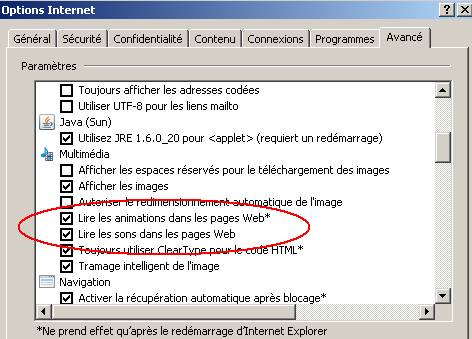

Lire : synonyme de regarder, voir, visionner ou même écouter chez les intellectuels informatisés.

Cliquer sur ce bouton pour lire la vidéo. Ou bien :

Attention, pour lire les videos ci-dessous, il faut avoir Flash Player. On peut voir dans les

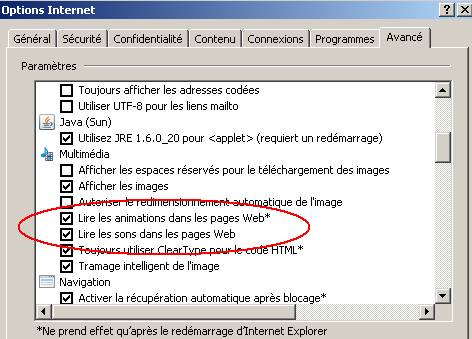

Options d'Internet du système Windaube :

Lire les sons (sic)

, lire les animations au lieu d'écouter les sons, ou de voir, faire jouer les animations. Ce qui peut donner des aberrations comme :

Le fait de déplacer un fichier vidéo d'un disque dur à un téléphone portable relié en USB au PC propose un transcodage du fichier pour que celui-ci puisse être lu par le téléphone ... Un téléphone « intelligent », sans doute. Du moment qu'il ne

lit pas dans nos pensées ... Voire ... Et puis ce petit morceau d'anthologie du néo-crétinisme :

En effet, iTunes est une application qui permet de lire votre musique et vos vidéos numériques et synchronise votre contenu non seulement avec iPhone, mais aussi avec votre iPod. Lire la musique, lire une musique, c'est parfaitement possible en français ; c'est le fait de déchiffrer, de lire des notes de musique sur une partition. Mais lire des vidéos ? Remarquer également les majuscules à l'intérieur des mots, procédé typiquement anglo-américain, mais très moche en français. Autre exemple, lu (dans le vrai sens du terme) sur un forum, ce qui montre à quel point le vocabulaire informatique a gangréné les esprits :

C'est vrai, dans quel monde vivons-nous. Bien sûr personne n'est obligé de lire la vidéo sanglante. Et puis les horreurs dans ce monde de fous n'est-il pas notre pain quotidien. En tout cas, il y a bien confusion des états.

En effet le verbe lire, qui désigne une action active, indique un état passif (on ne fait que recevoir, qu'absorber des sons ou des images). C'est comme pour les journaux, avant on donnait à lire, maintenant on donne seulement à voir. Emprunt contestable à l'anglo-américain informatique. Autre exemple, pris sur un site (= page) internet à propos d'une liste de vidéos :

Lire la playlist intelligente. Voilà qui est totalement inintelligible, voire inintelligent. Et dans « boîte de dialogue » Windaube, on peut lire pour la résolution de problèmes : «

Un son semble être lu (sic)

, mais je n'entend (sic)

rien ». Dans le même esprit, dans une autre « boîte de dialogue », Windaube vous propose de

lire les sons ou animations. L'informatique, ou la confusion des sens.

La dernière mouture de l'Explorateur de Windaube n'a pas corrigé ce non-sens

Et là, c'est pareil : « lire le son »

On peut en outre trouver, à propos d'une vidéo, la mention « x vues » au lieu de « vue x fois » : 1485 vues au lieu de « Vue 1485 fois ». Pourquoi vues et non lectures ? Il n'y a aucune logique chez les néo-crétins.

.jpg)

Lire la vidéo (trouvé dans Yaourt!).

La dame en bas à droite serait Karl Labrunie.

Et, évidemment, le fait de visionner une vidéo, c'est une

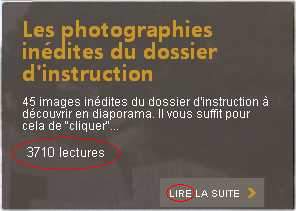

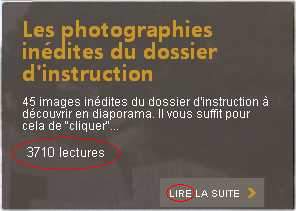

lecture. C'est pour cela que Yaourt! affiche impavidemment :

(fichier) en cours de lecture au lieu de : Vous visionnez un

fichier. Autre petit exemple, toujours relevé dans Yaourt!, où on

lit un diaporama :

3710 lectures au lieu de :

lu (visionné, regardé) 3710 fois

|

|

Avec la clique des informaticiens, on a une pièces jointes,

et on lit un diaporama.

Et puis « Lire un diaporama » quand il n'y a

qu'une seule image, cela est amusant.

|

Lire, en français, c'est le fait de déchiffrer un code

écrit : lire un livre, lire des notes de musique. La

lecture peut par extension aussi avoir le sens d'interprétation : untel donne telle lecture d'une pièce de théâtre ... On peut avoir telle lecture d'un tableau de maître, d'une œuvre musicale etc. Dans ce cas, on parlera même de « relecture », quand on interprète une œuvre d'une nouvelle manière. Les néo-crétins emploient alors le terme de

revisiter.

PS : il semble que maintenant certains sites reviennent à la formulation correcte :

Voir la vidéo quand ils proposent de visionner une vidéo. Mais c'est la minorité.

Étymologie : lire, c'est "connaître les lettres et savoir les assembler en mots" (Littré). Latin lego, lectum, legere : cueillir, recueillir, parcourir, puis lire. Une fois de plus, l'informatique selon les Anglo-Américains passe à côté de l'étymologie.

Liseuse : pour loteur, qui est un vieux dinosaure rétrograde et – pire – antédéluvien, une liseuse est un vêtement de femme pour lire au lit ou, à la rigueur, un petit meuble destiné à poser des livres. Mais ce vieux dinosaure qu'est loteur s'adapte au prétendu progrès, et il a donc introduit cette nouvelle rubrique. Et une liseuse est maintenant aussi une sorte de tablette graphique électronique sur laquelle on peut lire toutes sortes d'ouvrages. Ce qui représente un progrès contestable car, à part la lecture de documentations techniques, cet outil semble peu apte au plaisir intellectuel, littéraire ou poétique. Maxime de loteur : « On lit un crayon à la main ». Mais à chacun ses goûts, et pour certains l'écriture électronique peut avoir des charmes. Le marché du livre numérique, stimulé par celui des tablettes et des liseuses, smartphones, etc., est en pleine expansion, nous avertit Acrimed (16.10.2012).

Étymologie : voir Lire, rubrique précédente.

Lisible / lisibilité : dans le sens de clair / clarté ; compréhensible / compréhension. Ainsi, le programme d'un homme politique est

lisible quand il est clair, facile à comprendre. Quant à l'

illisible, c'est le chaos, le bordel total.

Objectif (de Cl. Guéant)

: rendre ces limitations de vitesse « lisibles » et cohérentes (divers media, 29.12.2011). Lisibles = claires, évidentes, compréhensibles, logiques ?

Substantif :

lisibilité. La

lisibilité, dans cette optique, c'est la compréhension, la clarté, l'intelligibilité (d'un programme, d'un projet etc.) Extrait du décret du 26.11.2001 sur l'Éducation nationale : [cela consiste en] 4)

la délivrance d'une annexe descriptive aux diplômes dite "supplément au diplôme", afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises (article 2) (Légi-France point gouv point fr). La lisibilité des connaissances ! Et cette perle est produite par un site du gouvernement français. Autre exemple, par un journaliste :

Je plaide pour l'inverse d'une communication débordante qui selon moi, tend à cumuler tous les désavantages : [...]

perte de lisibilité de l'information délivrée et risque de confusion... (The Huffington Post, 08.02.2012). Lisibilité de l'information ? Pourvu que l'information soit tout simplement rédigée en français correct.

On nage dans la confusion des genres : on

lit une vidéo, la télévision parle d'heures de grande

écoute, la situation économique de la France est

illisible... On nage ? Non, on coule. Et, ô ironie, parler de

lisibilité quand on s'adresse la plupart du temps à des personnes qui savent à peine lire et écrire (propagation dramatique de l'illettrisme), c'est se mettre le doigt dans l'œil. Voir

Illisible.

Étymologie : voir lire.

Listing (anglicisme, prononcer lɪstɪŋ) : mot mis à l'honneur par les journaleux à propos de l'affaire des listings (listes, listages) Clear Stream. Un listing, c'est tout simplement une liste, voire un catalogue. Au fait, le listing clearstream, si j'ai bien compris, était censé indiquer les noms des bénéficiaires des rétro-commissions faramineuses liées au marché des frégates... s'avise un internaute sur un forum.

Étymologie : du pseudo-anglais listing, qui veut dire ... liste.

Littérature : art de pauvres, qui consiste à écrire (romans, nouvelles, poésies) pour le plaisir de l'esprit. Les riches, qui en général n'ont pas d'esprit, se contentent du plaisir de leur ventre.

Live (prononcer

laɪv ou laïve ; 'vivant' en anglo-américain) : direct, en direct, en public. Un concert live. Les autres enregistrements (en studio, donc) sont-ils considérés comme morts ? Auquel cas, la France est peuplée de cimetières de créateurs.

Le Point point fr du 07 déc. 2012 fait cette passionnante révélation : Si le commissaire de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) n'a pas fait de démonstration en "live" pour ne pas risquer de "dévoiler les photos de la maîtresse d'un des participants", il a toutefois expliqué à quel point il était facile de pirater un smartphone. En live = en direct ? Alors, pourquoi ne pas l'écrire ? Lu sur internet (Guide linguistique du nouveau désordre mondial) : ONZE SEPTEMBRE : le jour où une grande partie de l'humanité s'est joliment amusée en observant en live et en direct la mise en œuvre d'un scénario cinématographique conçu à Hollywood... Où est la différence ? En direct = en direct, et en live = en public ? Ou le contraire ? Ou est-ce pour insister ?

Live, en tant qu'adjectif substantivé, peut prendre la marque du pluriel. Et il en fallait de l'énergie, car presque tous les lives ont débuté en retard forçant le duo à meubler durant de longues minutes. Remarquer l'absence de virgule entre "en retard" et "forçant".

Loteur a pu lire sur Le Nouvel Obs point com du 07.11.2012 cette horreur : Toutefois, le live d'un affrontement armé par les militaires est une première (le live = le direct, la diffusion en direct ; on évitera l'expression : en temps réel). Les néo-journalistes et les néo-rédacteurs sont vraiment les chevaux de Troie des Anglo-Américains, et ne savent ou ne veulent plus rédiger en français, comme c'est visible dans la capture d'écran suivante :

Étymologie

Étymologie : live, vivant en anglais, provient d'une racine germanique ayant donné life (vie), live (vivant) en anglais, Leben en allemand. En relation avec liver (foie), siège de la vie pour les Anciens. [

In M.E. it rivaled the heart as the supposed seat of love and passion, assure Etymonline]. Peut-être aussi en relation avec le liber de l'arbre (partie vivante de l'écorce) ; pour l'étymologie, voir aussi

Livre.

Livraison : il ne s'agit plus, apparemment, du fait de livrer (un colis, une pizza...), mais de publier quelque chose. SarkoLeaks : seconde livraison, titre l'excellentissime Médiapart du 23.06.2011. Emprunt frauduleux à l'anglo-saxon. Admirer au passage la majuscule à l'intérieur d'un mot, procédé typique des Anglo-Américains.

Étymologie : doublon de libération. Du latin liberatio, -nis, du verbe libero, liberare : rendre libre, délivrer. Au XVIIIe siècle, livraison prit le sens de : fascicule d'un ouvrage tiré par parties.

Livre : tas de feuilles noircies avec plus ou moins de talent, plus ou moins de bonheur, et contenant des fictions parfois intéressantes (romans, nouvelles), des informations parfois utiles (manuels scolaires, livres d'études, dictionnaires). De nombreux hommes ou femmes politiques, de prétendus artistes, des vedettes de la télévision nationale ou du

showbiz se mettent à écrire et – contre toute attente – sont publiés. Ces écrivains imaginaires, qui utilisent souvent les services de

nègres, se servent de

livres pour exposer leurs formidables pensées de géants politiques, ou leur vie exemplaire de héros des arts et de l'esprit. Objet d'amour, sinon de culte il y a encore peu, le

livre est devenu un produit, un objet de consommation courante, à tel point que l'agressive société « Amazone », qui fait flèche de tout bois, les fait livrer dans des épiceries ou des commerces de proximité, – mais rarement dans des librairies (qui tendent à disparaître), ou des relais de presse. Dépréciés, méprisés, tombant en désuétude au profit des « livres électroniques », les

livres peuvent trouver une nouvelle jeunesse en servant de cales à des tables bancales, ou d'allume-feu pour les soirées

barbecue entre joyeux néo-crétins branchés. Le livre d'Henri Barbusse « Le Feu » ou celui d'Hervé Bazin « L'Huile sur le feu » sont spécialement conseillés pour cet usage ; par contre les pages de la pièce de Feydeau « Feu la mère de Madame » ne marchent pas (elles font – le croiriez-vous ? – long feu).

Étymologie

Étymologie : livre, du latin liber, libri : liber (de l'arbre) : écorce sur laquelle on écrivait. Puis livre.

Livre blanc : deux définitions pour cette expression qu'on entend souvent dans la bouche des journalistes :

1. sens administratif et gouvernemental : « Un livre blanc est un document officiel publié par un gouvernement ou une organisation internationale afin de rendre officiel un rapport. Il a souvent pour objet de faire des propositions à long terme ».

Plus de 20.000 postes supplémentaires vont être supprimés dans les armées françaises d'ici 2019, a-t-on appris dimanche 28 avril de source proche du dossier, confirmant une information des "Echos", à la veille de la remise du Livre blanc de la défense au chef de l'Etat. Un livre blanc pour faire des coupes claires, ou plutôt des

coupes sombres, comme disent les néo-crétins ? Noter la majuscule à livre.

2. sens marquétique et commercial :

un livre blanc est un document de quelques pages faisant le point ou proposant des conseils sur une problématique (sic)

professionnelle. Un livre blanc proposé en téléchargement sur Internet permet de positionner (sic)

l'expertise (sic)

d'une société et de qualifier (?)

les individus (!)

l'ayant téléchargé ou souhaitant le recevoir par email... Peut-être tout simplement notice, présentation ?

Étymologie : pour livre, voir rubrique précédente. Pour blanc, voir la rubrique

Blanc.

Livret personnel de compétences (ou

LPC) : livret scolaire normalisé mis au point par les pontes de l'Éducation dite nationale, et qui suit un élève du CM1 jusqu'à la fin du collège. Tout y est prévu, balisé, normalisé, énuméré, classé, répertorié, défini – y compris jusqu'aux relations sociales – pour que le petit de l'homme devienne un homo standardicus ordinaris. Nulle place n'est laissée à l'originalité ; tout doit entrer dans le moule pour faire des individus parfaitement interchangeables. La

validation des acquis se fait en cochant une case : Oui ou Non. C'est la robotisation des futurs citoyens. A combattre vigoureusement. A noter que le mot

compétences est d'inspiration anglo-saxonne.

Ce livret est parsemé de perles dont quelques exemples ont été donnés dans ce glossaire (

patrimoine,

renseigner,

thème,

valider ...) Ce livret, qui s'adresse aux parents qui doivent le signer, parents dont un certain nombre est illettré, contient des phrases faciles à comprendre comme :

Inférer des informations nouvelles (implicites) (sic). Ce livret regorge d'expressions comme « culture scientifique et technologique » (sic), parle abondamment de « communiquer », de « communication » à tel point que cela donne la nausée.

Étymologie : livret, diminutif de livre (voir plus haut). Compétence, du latin competentia : proportion, juste rapport, disposition des astres. Le sens de 'connaissance approfondie ou maîtrise dans un domaine' est un américanisme récent (XXe siècle), et n'a donc rien à voir avec l'Instruction publique française. Personnel, du latin personalis, venant de persona (mot étrusque) : masque, d'où rôle, acteur, personnage.

Lobby (anglicisme, prononcer

lɒbɪ ; pluriel lobbies, prononcer lɒbɪz ou comme l'eau bise) : groupe d'influence, groupe de pression, coterie, réseau, réseau d'influence, politique qui se fait dans les couloirs des assemblées. Avec un autre substantif lobbying : système d'influence et/ou de pression. Ceci a été mis au point par les Anglo-Américains pour rafler des marchés, faire voter des lois ou directives qui les arrangent. Mot souvent associé à un système de pots-de-vin et de corruption, système qui prévaut dans les grandes assemblées plus ou moins politiques et les grandes sociétés internationales. Synonyme : magouille.

Dans notre vieille terre de France, les lobbies ou groupes de pression existent dans beaucoup de domaines. Un de ces domaines est la langue française, et certains groupes de pression comme le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples [sic]) ou le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) exigent – par voie de justice – le retrait ou l'amendement de certains mots dans le dictionnaire. La police s'est cru obligée de suivre un si bel exemple en attaquant le dictionnaire Robert pour une citation qu'elle estime insultante. Alors là, on a vraiment affaire à la police de la pensée. Quant aux lobbies féministes, ils ont exigé et obtenu qu'on supprime le mot « Mademoiselle » des formulaires administratifs (1er trimestre 2012). Connerie ?

Quelquefois, les rédacteurs ou journalistes sont tellement imprégnés de néo-crétinisme qu'ils emploient le mot lobby dans son sens initial anglo-saxon : La mystérieuse femme blonde qui apparaît sur les images du Soft-Hotel, suivant DSK dans le lobby puis ressortant de l'hôtel [...] pourrait être identifiée rapidement (le figaro point fr). Il faut comprendre ici lobby dans le sens de couloir, de vestibule, ou de hall (hôtel). Pour la parfaite clarté, il manque une virgule entre lobby et puis ressortant. Question : pourquoi ne pas, alors, rédiger tout l'article en anglais, спрашивается (sprachivaïetsia : on se le demande) ?

Étymologie : lobby désigne en anglo-américain une allée couverte, un couloir, un passage voire une loge. En vieux français loge veut dire : abri de feuillage, abri couvert, galerie. C'est dans les couloirs des assemblées ou réunions que se font et se défont les réputations, que se perdent ou se gagnent les contrats.

Localiser : déterminer l'origine ou la cause de quelque chose : localiser le siège d'une maladie. Signifie aussi circonscrire : localiser un incendie, une épidémie. Est maintenant de plus en plus employé au lieu de repérer, situer :

La Préfecture précise que les pompiers devaient reprendre les recherches à partir de 8h « afin de localiser d'éventuelles nouvelles victimes » (cité par le Nouvel-Obs point com, 31.10.2007). Il faut remarquer deux adjectifs avant le substantif, et un emploi à contresens.

Étymologie : dérivé de local, avec suffixe -iser. Voir

Lieu.

Locataire : personne qui prend quelque chose en location, moyennant une somme appelée loyer. Ce terme sert aussi, pour la presse toujours à la recherche de synonymes évocateurs, à désigner quelqu'un pourvu d'une charge officielle et importante : le locataire de l'Élysée, le locataire de la Maison blanche. Cette dénomination peut aussi s'appliquer à un ministre : le locataire de la place Beauvau. Un exemple pris dans la presse nationale : Syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves vont donc pouvoir donner leur avis sur ce projet de circulaire, qui vise officiellement à améliorer la réforme lancée par l'ex-locataire de la rue de Grenelle (Le Figaro point fr, 05.05.2014).

Loteur ne sait quel est le montant du loyer versé à l'État (et verse-t-on seulement un loyer ?), mais le fait de nommer locataire une personnalité importante rabaisse ladite personne au rang d'un simple citoyen, qui doit acquitter un loyer pour habiter quelque part.

Loft (anglicisme, prononcer lɒft ou plus simplement loft, si on n'arrive pas à prononcer lɒft) : ça fait très chic d'avoir un loft (sorte de grenier aménagé), surtout à Paris, chez les gens chic et / ou artistes.

Depuis le succès d'une célèbre émission de télévision, navrante de nullité, le concept de loft (regarder évoluer des personnes en vase clos) a pris de l'ampleur chez les créateurs de télé-réalité. Le succès, étonnant, ne peut s'expliquer que par un système de pulsions voyeuristes-exhibitionnistes, où la dignité humaine est reléguée au dernier plan.

Étymologie : loft, pièce située dans une partie supérieure de la maison. Vieil anglais loft : air, en relation avec l'allemand Luft (air).

Log (anglicisme, prononcer lɒg ou plus simplement log) : identification (lors d'une ouverture d'une séance informatique). Il s'agit tout simplement d'une connexion. A donné le verbe loguer, se loguer (se connecter) et aussi log-in (indentification pour ouvrir une séance), et log-out ou log-off (abandonner, quitter, clore, fermer une séance de travail). Les logs d'une personne, ce sont aussi ses identifiants (nom d'utilisateur + mot de passe).

Étymologie : pour log, un dictionnaire anglais précise : "unknown origin". Nous voilà logués à belle enseigne !

Logique : voir illustration.

Logiciel (néologisme) : programme informatique. A fini par détrôner le mot

software. Il en est de même pour le mot

matériel, qui devance

hardware. Mais certains néo-crétins impénitents s'obstinent à dire le

soft et le

hard. Peut aussi s'employer dans un sens abstrait, – et strictement incompréhensible :

L'ancien ministre, Bernard Kouchner, a affirmé qu'il fallait "changer le logiciel" de la gauche, en appelant de ses voeux un "programme commun" avec le centre (Le Monde point fr, Le Nouvel Obs point com, divers media

P.L.C.C., 07.05.2007). Logiciel = philosophie ? pensée ? programme ? Noter le mot vœux écrit voeux, faute désormais courante chez les journalistes, qui n'ont pas l'air d'avoir un correcteur orthographique dans leur traitement de texte favori. Autre exemple :

Les gens de gauche, par cette déclaration maladroite, c'est une erreur, vont être obligé (sic)

de mettre leur logiciel à jour (Agora-Vox, 16.02.2012). S'ils utilisent les programmeurs de la secte

Micromou, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Mais il n'y a pas que les partis politiques à informatiser leur façon de s'exprimer.

Climat : changer de logiciel après Durban (divers media). A mettre sur le compte de la manie de traduire en termes informatiques des termes très simples. On appelle cela le

computo-morphisme. Voir

Disque dur,

Formater,

Intelligent.

Étymologie : logiciel paraît apparemmment dérivé de logique. On ne voit pas trop la logique de cette formation.

Logo (néologisme, abréviation de logotype) : tout dessin, tout graphisme symbolisant une entreprise, une société, un groupe. Le nom ne suffisait plus, il faut maintenant adjoindre un élément graphique [visuel] pour qu'on puisse identifier une marque ou une organisation. Et évidemment, il s'y ajoute un élément auditif, avec un jingle [indicatif musical, refrain musical, scie] et une sorte de devise, dite 'signature', toujours en anglo-américain, censée séduire le consommateur. Élément visuel combiné à un élément sonore = réflexe conditionné, propagande, et non plus simplement publicité.

D'autre part, les

logos ont tendance à se simplifier, à se styliser à outrance : l'hippocampe ailé d'Air France est devenu une série de barres inclinées, les lettres entrelacées de la SNCF une suite de lettres, inclinées elles aussi (pour sans doute donner l'idée de mouvement). On évolue de plus en plus vers le

tag (intrusion des sous-cultures). On en a un magnifique exemple avec l'insoutenable mocheté du logo des Jeux Olympiques de Londres-2012. Ce logo aurait été facturé 400 000 livres (env. 480 000 euros) par la société Wolff Olins à la ville de Londres. La laideur se vend bien. La page internet de la société W.O. est elle-même habillée de repoussantes couleurs fluos, à faire fuir tout être ayant le moindre sens esthétique (loteur ne donne pas exprès l'adresse de cette page, mais le lecteur pourra la trouver facilement).

Il existe des réclames à la

french TV parlant des Jeux de « London 2012 ». La voix prononce à peu près London, puis dit deux-mille douze ... en français. Pourquoi pas, simplement, Londres 2012 ?

Logo des Jeux Zolympiques de Londres-2012

Il faut faire un effort d'attention pour déchiffrer 2012

dans ces images fort peu esthétiques.

Mais on a déjà eu l'occasion de le dire : notre époque n'aime pas ce qui est beau.

Et elle prône la laideur. Même les couleurs sont moches.

La bordure blanche est censée symboliser les Jeux « paralympiques ».

|

|

Inutile d'insister, non plus, sur la typographie

désastreuse de 'London 2012'.

Lettres carrées, anguleuses (à part le ' o '),

penchées vers la droite (= avenir ?)

Typo créée par des gens sans goût

pour des gens sans goût.

|

Un distingué rédacteur, en mal de

dithyrambe, va jusqu'à écrire à propos du logo de Londres-2012 :

Le nouvel emblème, à la fois puissant et moderne, incarne le dynamisme de l'esprit olympique et sa capacité à inspirer et à mobiliser le public dans le monde entier (sic). Et plus loin :

Le nouveau logo deviendra l'icône

visuel (sic)

de Londres 2012. L'article entier

ICI

ICI.

En plus du logo et d'un air musical pour identifier une marque, l'on y adjoint maintenant une devise, une courte phrase, le plus souvent en anglo-américain, comme pour un emblème : You can (Canon), Stay alive (Alfa Roméo), Ideas for life (Panasonic), Think different (la marque

Alapom) ... Voir

Marques publicitaires.

« Logo » du Royaume Uni avec, bizarement, une devise en français : « Dieu et mon droit ».

Étymologie : un logotype en imprimerie c'est, précise le Trésor de la langue française, un « groupe de plusieurs caractères fondus en un seul bloc de manière à rendre plus rapide la composition typographique ». Quant à son abréviation "logo", ce sont les « initiales, mots, graphiques qui singularisent une marque ».

Du grec

λόγος (logos) : mot, parole, discours, et τυπός (typos) : marque, empreinte, caractère gravé.

Lol : abréviation très usitée par les internautes et qui signifierait

lots of laughs (mort de rire ou quelque chose comme ça) ou

laughing out loud (rire à gorge déployée, ou quelque chose comme ça), quand il s'agit de relater sur la toile quelque chose de vaguement amusant (ou quelque chose comme ça). Les internautes francophones emploient volontiers MDR (non pas MerDRe, père Ubu, mais Mort de Rire). Si cela les amuse ... Traduction en

rigolards :) ou :)) ou :))) De quoi mourir de rire, en effet.

Attrapé à l'épuisette à néo-crétinismes, brevetée S.G.D.G. :

Le but ce n'est ni de tromper ni d'humilier, le but c'est de faire du LOL. Lol est donc pris ici comme nom commun ; cela doit vaguement signifier “ amusement ”.

Faire du LOL : pour s'amuser, pour rigoler ( ? )

Variante distinguée :

ptdr (pété de rire). Exemple pris dans un commentaire sur le site de BFM-Télé, 27.04.2015 :

Un sondage rmc à plus de 6000 vote lol tendinite à venir ptdr beaucoup d'eau les mecs. Beaucoup d'eau ? (beaucoup d'eux ?)

Look (anglicisme, prononcer lʊk ou louque, comme La Louque de Maurice Chevalier) : terme abondamment utilisé et signifiant : air, allure, apparence, aspect, genre, style, voire ligne. Il a un look branché. Avec le verbe relooker (et non reluquer), prononcé relouquer : donner un nouveau style, une nouvelle apparence. Il faudrait peut-être relooker le français ?

On trouve des affirmations rédigées ainsi dans les magazines féminins : Look du jour : Bérénice Bejo, so frenchy (en français dans le texte). Quant au mauvais look ou à l'absence de look, c'est le no-look, comme dans cet exemple : No-look du jour : Lindsay Lohan, femme en blanc. Hé oui, ces dames des magazines féminins ont des connaissances cinématographiques ; après les Men in black, « La Femme en blanc ».

Étymologie : anglais to look : paraître. Un dictionnaire anglais précise : "unknown origin". C'est peut-être à Christian Dior que l'on doit le succès de ce mot anglais, après qu'il eut lancé le style New look, ou nouveau style.

Lorgnette : petit instrument d'optique destiné à voir des objets peu éloignés. Cet instrument a deux bouts : un petit par lequel on regarde, et un gros par lequel on ne regarde pas. Mais pourquoi tant de personnes écrivent “ regarder par le petit bout de la lorgnette ” ? En fait, ces gens veulent dire par là : voir les choses de trop loin ou ne pas voir l'essentiel, – alors que l'expression veut dire exactement le contraire (on est obligé de coller son œil à l'oculaire – le petit bout – pour pouvoir examiner quelque chose). Le retournement de sens de l'expression est sans doute dû à l'adjectif 'petit' : par analogie, ne considérer que les petites choses, les détails. Voir le

Cliché.

Étymologie : lorgnette, venant de lorgner : regarder de côté. Adjectif lorgne : louche. Vieux verbe lorgner : voir mal.

Lose (subst. féminin, faux anglicisme, prononcer louze) : ce mot a un rapport évident avec le verbe anglois to lose : perdre. Dans la bouche ou sous la plume des néo-crétins, ce substantif signifie sans doute 'perte'. La Grande-Bretagne est le pays qui a eu le plus de ces médailles de la lose (31 au total), ce qui ne devrait pas vous surprendre. Et le subtil rédacteur de continuer plus loin : [...] les îles Cook, les Seychelles, l'île Maurice ont toutes le droit à leurs médailles de la lose. Les Français perdent-ils leur langue ?

Autres orthographes : louse, comme dans cet exemple : Kad Merad, superstar à Venise: "La louse, c'est la classe!" (le point d'exclamation et les deux points accolés aux mots précédents sont dans l'original, de même que les guillemets à l'américaine.) Loose, comme en langage jeune : Ce plan-là, c'est trop la loose (ce projet est vraiment mauvais). A signaler que loose en anglais signifie lâche, desserré.

Étymologie : verbe anglais to lose (lost, lost) : perdre ; peut-être en relation avec le verbe latin luo, luere : délier, subir, subir un châtiment, expier.

Loser (ou – faussement –

looser, anglicisme ; prononcer

lu:zə(r) ou plus simplement louzeur) : remplace désormais les trop banals : perdant, vaincu, voire raté, minable. Ce type-là, c'est un lo(o)ser. Il semble que, à ce compte-là, ce soit le français qui soit perdant contre l'anglo-américain. Piqué sur un magazine féminin, autre mine de néo-crétinismes : Be est encore plus explicite avec son test: « Êtes-vous une winneuse ou une loseuse sexuelle? ». Une loseuse ! Faut l'oser. Outre l'emprunt intempestif à l'anglo-saxon, la phonétique est désastreuse par une féminisation imbécile. Voir Winner.

Étymologie : voir rubrique précédente.

Louer : donner en location, donner à loyer. Parole historique prononcée par une personnalité « de gauche » (P. Bergé) dans Le Figaro : Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? Ajout de loteur : Et louer son cul – au sens propre ou au sens figuré – pour faire avancer sa carrière, ce n'est pas que le propre des putes.

Étymologie : du latin loco, locatum, locare : placer, disposer ; donner à loyer, à ferme, louer.

Loupe

: cet instrument de grossissement est devenu le symbole de ‘recherche’, ‘rechercher’ sur internet. Les internautes sont-ils tous miros ? D'autre part, la

loupe permet de grossir les objets, et donc de mieux les voir, mais pas de les rechercher. A mettre sur le compte de l'illogisme des informaticiens. C'est d'autant plus illogique que le même symbole, celui de la loupe, sert pour le zoom (grossissement) des objets sur les barres d'outils informatiques.

Étymologie : origine incertaine.

Lourd : dur ou long à comprendre, sans humour, ennuyeux,

emmerdant,

chiant.

Ce type-là, il est lourd. En verlan, on dit

relou :

C'que vous êtes relou ! Ne pas confondre avec l'expression

C'est du lourd.

Synonyme : lourdingue, substantif : lourdeur. La lourdeur caractérise aussi très souvent le style des journalistes, comme par exemple :

Je l'ai acheté [un iPatte]

parce que tout le monde autour de moi semblait s'en être fait offrir un pour Noël. “ Semblait en avoir demandé un pour Noël ” aurait sans doute été trop dur à écrire. De nombreux exemples ont été donnés tout au long de ce glossaire.